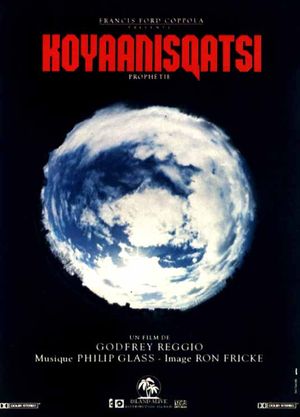

Les premières images laissent apparaître une nature bienveillante, paysages désertiques et luxuriants que la musique de Philip Glass, alors encore très minimaliste, légère, accompagne chaleureusement. Les plans sont suffisamment longs et le temps accordé celui du réel pour que l’on assiste à quelque chose de l’ordre d’une naissance, le berceau d’une civilisation encore vide, désordonnée, édénique. Très vite, les plans, toujours centrés sur la nature, son immensité, sa magnificence, s’accélèrent minutieusement au rythme de la bande sonore. Effets d’ombres provoqués par les nuages, couchés de soleil, mutations des couleurs, impacts des vents sur le sable et l’océan, mers de nuages. Le temps accordé n’est plus celui du réel, il y a dors et déjà, et même si elle est très peu marquée, cette sensation de vitesse dont le film sera emprunt progressivement jusqu’à saturation. La nature est comme oppressée, terrifiée, elle est en passe d’être utilisée, différemment, violemment. Le premier lien humain que le film montre ne sera pas l’homme en lui-même justement mais une de ses créations, machines, en l’occurrence un bulldozer. Dès lors la nature sera toujours aussi présente mais transformée, au gré de l’évolution de l’homme. Une centrale dans un désert, le décollage d’une fusée, un champignon nucléaire, la destruction de vieux bâtiments. L’homme est partout, mais avant tout matérialisé par ce qu’il a crée ou ce qu’il détruit. Ce n’est que plus tard que l’on verra le cœur de la civilisation, routes bondées, gratte-ciel éclairés, rues piétonnes. Un défilé humain très organisé, mécanique, presque machinesque, que Godfrey Reggio, toujours dans cette optique d’accélération/répétition, intensifie aux yeux et à l’oreille. Tout devient gargantuesque, tellement fascinant d’absurdité qu’on y décèle une splendeur paradoxale. Un afflux de mouvements humains qui prend l’apparence soudaine d’un circuit imprimé, mais aussi un mélange de couleurs et de corps qui offrent à l’homme et ses créations une dimension incroyable. C’est aussi cela la beauté de ce film, de se porter témoin d’un impressionnant mouvement de foule, de bruits, de couleurs, jouant sur l’étendue, la profondeur de champ, tout en y révélant une beauté folle, illumination de l’aliénation, magie de l’absurde à son paroxysme, jusqu’à l’autodestruction et l’explosion de cette navette spatiale qui peu à peu, rejoint la terre pour y mourir. Nous ne sommes pas devant un film écologique didactique mais on entre dans une expérience éprouvante qui sait être inquiet sur le devenir de l’humanité (cf le sens du titre en langue Hopi) plongé en plein consumérisme de masse, désagrégeant les ressources terrestres, tout en érigeant de manière esthétique une laideur naturelle en somptuosité artificielle.