Depuis qu'une souris bientôt baptisée Mickey a fait son apparition à l'écran en 1928, le bestiaire du dessin animé s'est considérablement enrichi. Reconnaissons au studio DreamWorks Animation la vertu d'oeuvrer à la diversification du panel, en choisissant ses héros chez les fourmis, poulets, requins, zèbres, ratons laveurs ou autres abeilles.

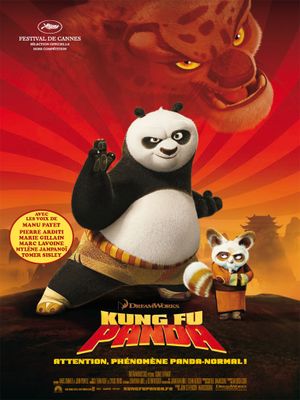

Présenté avec succès au Festival de Cannes de 2008, la nouvelle production des studios DreamWorks Animation : Kung Fu Panda sonne l'heure d'un animal aussi sympathique que rarement exploité, en dépit du fait qu'il ressemble à une peluche vivante : le panda.

Celui-ci, appartenant à la sous-catégorie des géants, s'appelle Pô, vit dans une Chine ancestrale, et, aussi étrange que cela puisse paraître, est le fils d'un modeste marchand de nouilles qui appartient lui-même à l'espèce des oies. Cette bizarrerie généalogique annoncerait-elle un destin d'exception ? Sans nul doute. Car Pô, contrairement aux voeux de continuité culinaire qu'entretient à son égard son commerçant de père, ne rêve que d'une chose : le kung-fu. Sans doute sa gourmandise, son embonpoint et sa balourdise ne se prêtent-ils pas particulièrement à cet exercice. Mais quand le destin, expressément mandaté par DreamWorks Animation, vous choisit, vous n'y coupez pas.

Chacun des personnages présents à l'écran a été particulièrement travaillé. A commencer bien entendu par les arts martiaux étonnamment variés et pourtant pour la plupart tous réalistes. Hormis Oogway, qui représente la longévité et la sagesse, et si l'on excepte Shifu, tous les autres rôles principaux du film sont le reflet d'arts martiaux réels. Tigresse représente en toute logique l'art du tigre. Il est généralement défini comme solitaire, puissant, impulsif et de mauvais caractère. Singe, est son parfait opposé, il représente l'art du singe. Souvent capable de discerner les choses avant les autres, mais en contrepartie souvent malicieux. Vipère représente l'art du serpent qui, contrairement à l'occident, est vénéré pour sa sagesse en Asie. Grue représente la longévité mais également l'élévation de l'esprit. Enfin, Mante est le symbole de la détermination grâce à son sang froid inébranlable.

Pour devenir ce qu'il est amené à être, le panda Pô devra tour à tour adopter chacun des cinq principes représentés par ces cinq animaux. Vous ne l'aviez probablement pas remarqué, mais c'est une des forces du récit tant cela est subtilement et habilement inscrit dans le déroulement du récit. Chacune des actions qu'entreprend Pô finit par le faire adopter par chacun des cinq cyclones, adoption correspondant précisément aux divers préceptes des arts martiaux représentés par ces cinq cyclones.

Il ne me paraît pas très original de dire que la qualité d’un bad guy fait souvent varier celle d’un film, qui plus est, lorsqu’il s’agit d’un film de genre, et plus particulièrement un film d’arts martiaux. À ce titre, plus sa séquence d’introduction sera travaillée de manière grandiose, plus sa puissance évocatrice en sera décuplée. Avec Tai Lung, les scénaristes Mark Osborne et John Stevenson ont vu juste par deux fois : tout d’abord en livrant une séquence d’introduction visuellement impressionnante et qui prend notamment une dimension supérieure grâce à un jeu narratif basé sur l’attente qu’à susciter la vision fantasmée de l’antagoniste.

Évidemment à partir de là, il ne fallait pas se rater en monnayant un énième méchant au rabais dans une séquence aux ambitions ridicules. Fort heureusement, avec une telle séquence, le pari est largement réussi : de la maîtrise visuelle en passant par l’ampleur épique de la mise en scène, elle donne une bonne idée du potentiel extraordinaire de l’imagerie numérique en termes de sidération et d’immersion du spectateur. Celle-ci révolutionne profondément les potentialités de l’espace et du temps : des décors au corps en passant par les accessoires, la mise en scène ne s’impose plus de contraintes réalistes et finit même par les dépasser dans un déferlement d’idées livrées avec une générosité confondante. Ainsi, le corps de Tai Lung apparaît à la fois comme un corps magique et parfait, modelable à l’infini. Le choc immersif passe par un travail sur la profondeur suffisamment important pour devenir spectaculaire.

En somme, le montage alterné entre un détail microscopique et un plan macroscopique via un court raccord provoque une sorte d’uppercut violent pour les yeux. De même que l’alternance accélérée / ralenti construit un cadre spatio-temporel abstrait permettant de grandir certains détails, d’accentuer les impacts et autres projections dans l’espace. Avec une telle mise en scène tout devient alors visible. Les suivies sur Tai Lung sont impossibles mais démontrent les capacités tridimensionnelles du plan-séquence et son rapport au relief, tout en jouant avec notre sentiment d’être projeté soi-même dans l’univers. Une telle séquence rend pour ainsi dire le cadre obsolète car la vision du monde dépasse largement les bords du cadre retranscrit sur l’écran.

Si les réalisateurs Jonathan Aibel et Glenn Berger se font plaisirs, il n’en reste pas moins qu’ils injectent un nombre important d’idées visuelles ; cette prolifération d’éléments dans le cadre nourrit la narration qui avance par étapes, de plus en plus spectaculaires, ainsi qu’une image qui se doit de réfléchir pour rendre compte des spécificités des éléments incorporés : les flèches, la chute des pierres, la dynamite, les lances, l’ascenseur… Mais sa grande force, c’est bel et bien de fonder son écriture sur la chorégraphie (élément fondateur du cinéma d’arts martiaux et plus particulièrement du wu xia pian chinois) avec pour principe visuel l’envol du héros. À partir d’un tel principe poétique, véritable contre-métaphore de la séquence car tout le monde essaie de faire chuter Tai Lung, l’imagerie numérique s’en empare judicieusement puis le façonne selon de nouvelles modalités.

A ce titre, la structure innovante du film se baserait sur la rencontre expérimentale entre le cinéma traditionnel chinois et la technologie numérique dont cette séquence en serait en quelque sorte la quintessence. Reste à noter le rôle de la musique et des bruitages, la séquence réduit la voilure côté musique (alors que la partition de Hans Zimmer et John Powell, qui ont déjà travaillés ensemble sur The Road to El Dorado une autre production DreamWorks Animation, dégage ailleurs une énergie, via des thèmes massifs, qui enthousiasme le spectateur) pour mieux se concentrer sur les bruitages sonores et les détails, c’est-à-dire la perception de l’espace par le découpage qui reste l’enjeu formel majeur d’une séquence d’action.

Kung Fu Panda est un délice, entre parcours initiatique classique et hommage au cinéma asiatique virevoltant. Au départ, notre panda, pansu et pataud, vend des soupes de nouilles dans l'échoppe de son papa, tout en rêvant à ses idoles, les Cinq Cyclones, des as du kung-fu qui devront l’accepter malgré ses différences. Et à Pô aussi, hélas, le devoir de combattre le terrifiant léopard Tai Lung lorsque ce dernier s'évade de prison.