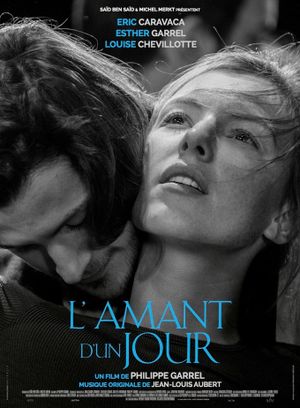

Le noir et blanc, la fidélité, les déchirures, la difficulté à correspondre à ce que l’autre attend de nous : Philippe Garrel, de film en film, creuse le même sillon, au point de donner le sentiment de retourner sans cesse le même film.

Présent cette année à Cannes en même temps qu’un autre cinéaste de la redite (et, sur cet opus, lui aussi en noir et blanc), le coréen Hong Sang-soo et son Jour d’après, L’amant d’un jour partage avec lui cette obsession pour les infimes modulations du grand drame humain face à l’amour.

Il suffit de modifier quelques notes pour que la partition module la mélodie. Dans cet opus, le rapport au temps va insuffler des mélancolies nouvelles : alors qu’il vit une relation avec une jeune femme bien plus jeune que lui, Gilles (Eric Caravaca, parfait) voit débarquer sa fille, sensiblement du même âge, qui retourne au foyer paternel après une rupture amoureuse.

A l’incongruité succède une forme de complicité qui permet une ébauche de reconstruction.

La ligne ténue sur laquelle se situe le cinéma de Garrel fonctionne ici à plein régime : d’abord par la mise en place d’une distance, que le noir et blanc, la photo jouant des clairs obscurs et le recours à la voix off accentuent. Ensuite, par l’immersion dans l’authenticité de destinées aussi banales que touchantes : les comédiens sont impeccables, les échanges justes, et le lyrisme suffisamment parcimonieux pour faire mouche, comme cette très belle scène de danse entre jeunes, ou ces dévoilements de corps dans la froideur du matin.

La question centrale du temps se trouve elle-aussi scindée en deux thématiques apparemment contradictoires : d’abord, celle d’une fuite qui voit le personnage de Gilles se transformer en socle, meuble solide d’un appartement un temps central, mais irrévocablement voué à se vider : la différence d’âge est à géométrie variable, la maturité conférant une sagesse dont la jeunesse a aussi le pouvoir de se délester. Ensuite, la question bien plus éphémère de la fidélité, et qui renvoie au titre du film lui-même : qu’est-ce que l’amour, - et surtout le désir – sinon une fulgurance dans laquelle le contexte ne demande qu’à s’abolir ? Le couple et sa durée dilate ainsi un confort passif où, peuvent penser les personnages, on dormirait sa vie.

Qu’importe donc le passé (l’expérience dans le porno d’Ariane) ou la rupture, seul compte un présent dans lequel on expérimente la vibration vitale. La solidarité féminine est aussi la volonté d’une mise en danger qui puisse rendre aux hommes leur penchant naturel vers l’infidélité.

Le dénouement, si tant est qu’on puisse le qualifier de tel, n’a donc pas la valeur qu’on lui assigne à l’accoutumée ; rupture, retrouvaille, solitude : ce qui reste, c’est un nouveau présent, acceptant avec plus ou moins de lucidité l’idée qu’entre temps, du temps a passé, et qu’il ne reviendra plus.