« Au matin, on va se réveiller… Au contact d’une cuisse, d’un pied, une caresse… Je t’aurai en moi. »

Sébastien est seul dans un appartement ravagé. Le téléphone sonne mais il ne répond pas. À la place, il lance cette cassette qui ravive ses blessures. Le film suit les quelques jours précédant ce dénouement tragique, la dernière ligne droite d’un amour enflammé.

L’amour fou nous présente deux Paris. Le premier est celui d’À bout de souffle, dans le romantique Saint-Germain-des-Prés des années 1960, au détour de la librairie Gallimard. Le second se rapproche davantage de Cléo de 5 à 7, avec ses rues vides empreintes de mélancolie. Mais c’est avant tout un film d’intérieurs, partagé entre le domicile conjugal et le théâtre où Sébastien fait répéter sa troupe. Le récit est fait d’allers-retours entre ces deux décors et de brutaux changements d’humeur, du besoin urgent de partir aux fugaces moments de bonheur.

Claire ayant quitté le théâtre, elle croupit chez elle dans des scènes d’ennui qui semblent annoncer le Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Mais c’est également un film dans la continuité de L’enfer de Clouzot, où la jalousie maladive mène au cauchemar de la paranoïa à travers des scènes quasi-horrifiques au montage expérimental. Même des détails aussi infimes que le léger strabisme de Bulle Ogier contribuent à ce climat oppressant.

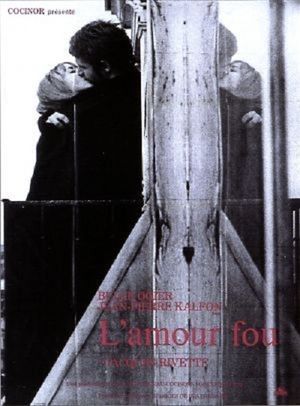

À l’opposé de ces parenthèses cauchemardesques, Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon ont un jeu naturel à la limite du minimalisme. Les pulsions violentes sont montrées dans ce qu’elles ont de plus quotidien, des pensées suicidaires aux envies meurtrières. Sébastien et Claire forment un couple parfaitement crédible : il est nonchalant et résilient, elle souffre et le provoque pour le forcer à réagir. Si Claire correspond au stéréotype énervant de le femme-enfant, celui-ci trouve sa justification dans le mal-être profond du personnage ainsi que l’évolution régressive du couple, qui finit par détruire son appartement dans un ultime geste cathartique.

Qu’en est-il des nombreuses scènes de répétitions, qui constituent une grande partie du film ? Elles renferment sans doute une réflexion discursive sur les liens entre théâtre et cinéma ou ou sur le récit, mais on peut tout aussi bien les voir comme des interludes à ces scènes de couple absolument magnifiques, dont le dénouement fait encore l’effet d’un coup de matraque après plusieurs décennies.

« Personne ne t’aimera comme moi. […] Tu ne trouveras rien d’autre ailleurs. Tu me chercheras toujours. »

Sébastien marche seul dans les rues vides de Paris. La musique est déchaînée, contradictoire : l’amour ne meurt jamais en silence, il laisse derrière lui une colère silencieuse et une blessure invisible qui, semble-t-il, ne cicatrisera pas. La folie guette. Rarement un film de la Nouvelle Vague aura montré la cruauté d’une séparation amoureuse avec une telle justesse.

Site d'origine : Contrastes