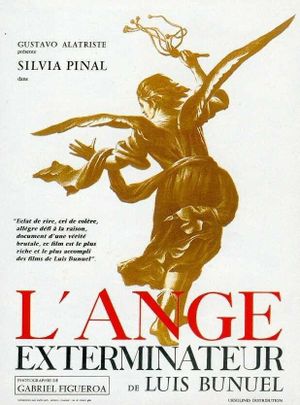

Après le cinglant scandale de Viridiana, Buñuel s’exile au Mexique pour une nouvelle expérience de destruction narrative. À l’inverse de son film précédent et de ceux à venir, qui privilégient une distribution plus réduite et un personnage central féminin, il s’intéresse ici à une communauté (un élément qu’on retrouvera plus tard dans sa dernière période française avec Le Charme discret de la bourgeoisie ou Le Fantôme de la liberté) à qui il impose une contrainte d’une cruelle simplicité : à la suite d’une soirée mondaine, qui convoque un folklore bien familier du cinéaste (haute société, domestique, repas et protocole), les convives se retrouvent, comme par enchantement, dans l’incapacité de quitter les lieux. Ce qui s’apparentait à une socialisation codifiée se décape soudain de son vernis et verra progressivement les individus tomber le masque en révélant une humanité qu’on a coutume de réserver à la sphère privée.

L’incongruité était pourtant présente en amont de l’élément perturbateur, par la présence d’un bestiaire lui aussi coutumier (ici, un ours et des moutons), et de menues catastrophes annonciatrices d’un équilibre fragile. Buñuel ne s’astreint à un programme narratif et spatial – particulièrement central ici, en ce que l’unité de lieu sera la principale donnée dramatique – que pour y insuffler la faille. Les personnages présentés dévoileront ainsi tout l’éventail des fragilités (un cancer, un traitement, un couple illégitime, des hôtes de plus en plus isolés…) afin que s’exacerbent leurs aspérités lorsque le temps fera son œuvre sur leurs nerfs.

L’expérience est clairement jouissive pour le cinéaste, qui contemple sa petite société dans un bocal, ravi de ne pas fournir d’explication aux protagonistes, dont certains commencent par s’amuser de la situation, révélant déjà la lassitude d’un monde où la politesse n’est que le vernis de l’ennui. Le rapport au temps permet certes l’émergence d’une inévitable violence, et d’un certain retour à l’état sauvage (l’odeur, la faim, la soif), mais c’est surtout sur l’expérience du temps que le récit insiste. La multiplicité des points de vue sur ce salon carcéral et le jeu sur les variations de lumières instaure une atmosphère onirique où l’abolition des repères réduit les personnages à des corps en survie, dont le langage et la rationalité se révèlent assez vite impuissants, laissant le relai aux rêves et aux hallucinations, dont une main coupée du plus bel effet. « J’ai l’impression que nous avons toujours été là », finira par dire l’un d’eux. La malice franchira un cap supplémentaire dans le fait que les individus de l’extérieur ne parviennent pas non plus à rejoindre le groupe, et la résolution proposée d’un jeu à l’identique de la fin de soirée qu’on n’a pas su dépasser. La solution du jeu n’est évidemment qu’un leurre : alors que l’une des grandes cibles du cinéaste, la religion, semblait absente, il lui réservera une place de choix pour son final. Sous son regard d’exterminateur, rien ne se perd, tout se déforme.