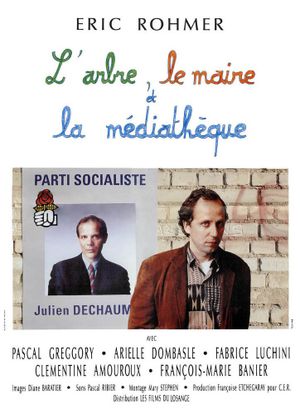

Chez Rohmer, l'empathie avec les personnages est primordiale, sinon on perd le fil des idées. Dans ce film en sept parties, outre le maire PS d'un petit village vendéen, personnage maniéré qui colle aux besoins du scénario, l'erreur aura été d'inclure Arielle Dombasle au casting. On aime ou on n'aime pas l'actrice, là n'est pas le sujet ; mais son jeu embourgeoisé n'aide pas à s'intéresser aux débats du duo principal, elle n'apporte pas de contraste suffisant avec le petit politicard nobliau qui se veut proche du peuple, quand une écrivain plus terrienne aurait été forcément plus intéressante... plus balzacienne. Doublement. On aurait moins l'impression d'écouter les réflexions d'un (déjà vieux) couple ; des situations plus discordantes auraient pris place pour libérer les langues. Certes, sa position de fausse antagoniste est clairement établie (Beaurivage) ; certes, la journaliste remplit un peu ce rôle discursif, perturbant un peu la marche de ce "coucou régulier"... mais chacun le fait avec un beau sourire, délivrant ses quelques lignes avec un air qui sonne faux. Malgré ses thématiques riches de nature et culture, en dépit de sa modernité d'analyse politique, le film devient ce tableau de faussaire qui aimer lâcher des clins d’œil, à défaut, comme pour dire "bon, vous m'avez compris, hein". Et finalement, l'approche documentaire (j'allais dire de reportage) a plus de fond que le reste ; les intervenants ont plus de spontanéité. Sauf Fabrice Luchini, lumineux et extravagant, seule véritable source stimulante et rafraîchissante (la peine de mort aux architectes !), oasis d'un désert d'interprétation. Car il en faut, du talent, pour faire vivre des textes forts, sans donner l'impression d'être en pleine récitation...