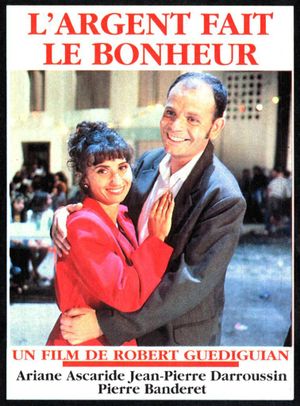

Guédiguian, c'est d'abord une troupe, que l'on retrouve avec plaisir : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Roger Souza. Tous tout jeunes ici, puisque le film date de 1993. Guédiguian, c'est aussi un certain cinéma : ancré à Marseille ou ses environs, engagé (à gauche, forcément), social, et souvent plein de bons sentiments. Cet opus-là n'échappe pas à la règle.

Puisqu'il se présente comme un conte, on ne se souciera pas trop de vraisemblance : qu'un curé puisse faire d'une cabane en tôle son église ; que des ados puissent faire la loi dans leur quartier en peignant une bande jaune au sol sans qu'un adulte vienne les remettre à leur place ; que tout ce beau monde s'entende pour commettre un hold-up sans que personne y trouve à redire, et sans que la police ait quelque soupçon que ce soit... On a bien le droit puisque c'est un conte, fût-il comme ici ancré dans une réalité sociale indéniable.

De nombreux personnages se côtoient dans ce huis clos à ciel ouvert. Il y a Simona, mère courage qui élève seule ses quatre enfants, ayant perdu son mari dans un cambriolage qui a mal tourné. Pierre, son fils rebelle qui va vouloir prendre la tête d'un clan contre les Arabes. "Jackpot", qui vole des camions pour en distribuer le contenu à la cité. Une vieille prostituée, dont les charmes ne font plus recette. M. Munoz, qui a troqué son costard de gangster contre un job de surveillant de banque, au grand dam de son épouse qui le trouve ainsi bien moins sexy. M. Goudre, un veuf irascible, qui sort facilement la carabine si l'on touche un cheveu de son jeune fils. Un cordonnier dépressif, qui a renié son fils devenu délinquant croupissant en prison. Sa fille Isabelle, l'amoureuse de Pierre qui a le tort de faire partie du clan d'en face - clin d'oeil à West Side Story. Une famille maghrébine, dont un fils est amoureux d'Isabelle, l'autre prêt à en découdre. Et une flopée de gamins, de toutes les couleurs, souvent livrés à eux-mêmes.

Au grand dam du curé, figure centrale tendance catho de gauche, qui ramasse les seringues usagées et distribue des préservatifs. Qui tente, aussi, d'établir un lien entre tous ces gens, associé à la sainte Simona. Le propos est assez gnangnan : on ne peut pas continuer à vivre dans la haine comme ça, on ne se parle plus, réveillez-vous, etc. Le salut viendra des mères, qui vont se réunir régulièrement dans "l'église" sous la houlette de Simona pour remettre la cité dans le droit chemin. Tout ce beau monde s'unira pour voler les riches puisqu'il faut savoir reprendre à César ce qui est à César.

Le film souffre de quelques travers : souvent mal joué, dès qu'on sort de la troupe sus-nommée (cf. les répliques d'Isabelle, de son père, de la plupart des gamins), aux dialogues parfois incompréhensibles, tourné sans grande inspiration, lesté de quelques sermons lourdingues (celui de Simona à toute la cité alors que son fils vient de la voler, celui du curé aux femmes de la cité, celui de sa femme au cordonnier pour qu'il se secoue). Mais il offre aussi de jolis moments de poésie :

- la figure énigmatique des quatre vieux en bleu de travail, canettes de bière à la main ;

- la scène où la vieille prostituée fait fuir, jambon brandi, une bande de musulmans tous assortis ;

- l'échange entre M. Munoz et Simona, où le premier propose à la seconde de se retrouver pour des câlins, code morse à l'appui (sourire magnifique d'Ariane Ascaride venant conclure l'audacieuse avance) ;

- la tendre relation entre Jackpot et la prostituée, aux airs d'Arletty ;

- les braqueurs qui sortent du bus et s'égayent dans des voitures, sous un halo de poussière.

Un Guédiguian plutôt sympathique, dans la moyenne de la production du trublion marseillais.