Il y a longtemps j'avais crée une liste pour entreprendre une analyse comparée de l'œuvre de Tarkovski avec la série des Sharknados. C'était pas terriblement pertinent... J'avais appelé cette liste Sharkovski... Il serait peut-être plus judicieux, me dis-je maintenant, de comparer le cinéma de Tarkovski avec celui de Herzog.

Tout d'abord, nommer cette démarche :

Tarkozog, ça sonne mieux que Herzovski, nan ?... Donner votre avis dans les commentaires. Ou votez au 3940.

Pour l'instant je reste sur Tarkozog.

L'idée Sharkovski m'était venu en admirant la gestion du vent dans Le miroir de Tarkovski tout en subtilité du chaos invisible, et je me disais que ça s'opposait complètement à la représentation du vent dans Sharknado, toute en images de synthèse dégueulasses... Et que deux représentations si opposées du chaos devaient nécessairement aboutir à deux visions du monde bien distinctes, au sens large. Et en effet... Voilà.

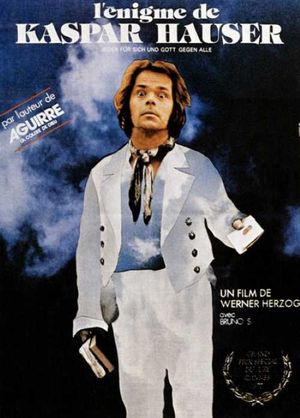

L'idée m'est venu de la même manière, devant L'énigme de Kaspar Hauser, sur la scène magnifique des céréales folles dans le vent,

https://youtu.be/DCi65Flm2yI

de me dire qu'il y a entre Andrei Tarkovski et Werner Herzog des similitudes et des différences signifiantes dans la gestion du vent, et plus globalement dans la manière de composer leurs plans, leurs séquences, leurs films, dans leur manière de diriger, de monter ; différences et similitudes qui traduisent deux rapports respectivement particuliers (et peut-être même complémentaires) au chaos et, par extension, au contrôle.

Car l'idée de chaos et de contrôle est au cœur même de leur œuvre, dans la pratique de leur art autant que dans le propos.

Voyez dans la première minute de cette séquence comme Tarkovski fait danser les fougères : https://youtu.be/R5nL724XInw.

(Regardez toute la séquence si possible, c'est encore mieux, et pensez CHAOS)

Quand il s'agit chez Herzog de capter une scène spontanée de la nature chaotique, il s'agit chez Tarkovski de la mettre en scène, de provoquer la danse de la nature à un moment précis, pour obtenir l'effet voulu (probablement avec un hélicoptère, ou un gros ventilateur je sais pas). Dans les deux cas cela dit, l'idée est de représenter le chaos invisible qui se manifeste quasiment à l'insu de l'homme. Deux manières cela dit : celle du témoin (à la limite du complice) chez Herzog, celle du chef d'orchestre chez Tarkovski.

On peut aussi réaliser que Werner Herzog utilise des acteurs pas loin d'être fou pour ses personnages principaux, comme Bruno S. dont il cherche à pousser le naturel et l'imprévisibilité (à la limite parfois de l'art brut), ou comme Klaus Kinski dont il bénéficie de la friction quasi systématique comme source de grâce ; là où Tarkovski utilise des acteurs au professionnalisme qui n'a d'égal que leur virtuosité.

La représentation du chaos chez Tarkovski se trouve orchestré, par un lot d'images préméditées : le vent dans la nature, le sucre sur la tête d'un chat, une bouteille de lait qui explose, des murs qui fondent sous l'humidité, une maison qui brûle... le tout mis en image selon des plans millimétrés. Le chaos est là, mais circonscris.

Chez Herzog c'est different : chaque tournage semble être une histoire folle. Le chaos semble attendu, éventuellement provoqué dans certaines situations difficilement admissibles ; mais la manière dont il va se manifester, et donc sa représentation, reste une inconnue jusqu'à ce que ça arrive, et que Herzog sorte sa caméra, sur le vif.

Bien sûr j'exagère un peu l'opposition entre les deux réalisateurs, mais l'idée est là.

Tarkovski raconte aussi avoir trouvé quelque chose d'organique, et donc d'en partie chaotique, dans le montage, laborieux, du Miroir : "Le montage du Miroir fut un travail colossal. Il y eut plus de vingt versions différentes. Et par "version" je n’entends pas quelques modifications dans l’ordre de succession de certains plans, mais des changements fondamentaux dans la construction et l’enchaînement des scènes. J’avais l’impression par moments que le film ne pourrait jamais être monté (…) il ne tenait pas debout, il s’éparpillait sous nos yeux, n’avait pas d’unité, pas de lien intérieur, pas de logique. Puis un beau jour, alors que j’avais désespérément imaginé une dernière variante, le film apparut, le matériau se mit à vivre, les différentes parties du film à fonctionner ensemble, comme si quelque système sanguin les réunissait. Et quand cette dernière tentative désespérée fut projetée sur un écran, le film naquit sous mes yeux. J’ai longtemps eu du mal à croire à ce miracle, mais le film, cette, fois, tenait debout."

http://www.dvdclassik.com/critique/le-miroir-tarkovski

On retrouve ici une démarche qui rappelle le documentaire psychédélique Fata Morgana d'Herzog.

Outre ce rapport au chaos et au contrôle, on retrouve chez ces deux réalisateurs d'autres thèmes communs : le rapport à la douleur d'exister, d'être prisonnier de notre être, à la dignité de l'homme dans le monde, à la vérité aussi, et au décalage du regard... des thèmes qui encore une fois se retrouvent dans L'énigme de Kaspar Hauser.

Bruno S. semble y jouer encore son propre rôle d'un homme ayant vécu l'enfermement, et qui, soudainement libéré, évolue dans le monde avec cette double caractéristique : d'être incapable de se protéger de l'hostilité des autres hommes, mais de proposer aussi un autre regard, en quelque sorte affranchi. Un homme à la fois victime et digne de son originalité.

Kaspar Hauser est l'aveugle dans le désert, chargé d'accompagner la caravane, qui regarde les mirages en mangeant le sable, et qui ne se trompe pas plus que nous. Allez comprendre.