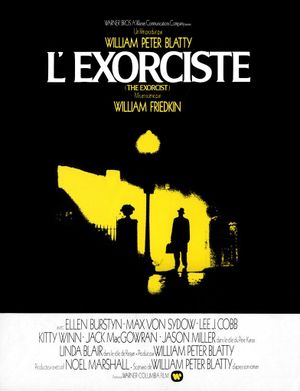

La chose est sanglée par les poignets aux montants du lit. Sa nuisette est souillée de glaires abondantes. Sa respiration lourde ressemble au râle d’un asthmatique. De son visage purulent, pustuleux, crevassé de stigmates, percent deux yeux jaunâtres qui se posent avec une hostilité méprisante sur le visiteur assez téméraire pour oser s’aventurer devant elle. Un peu plus tôt, ce corps était celui d’une adolescente en panique, soumis à d’effrayantes convulsions, projeté en l’air ou secoué d’avant en arrière sous le regard affolé de sa mère. Puis les objets agités de soubresauts se sont mis à battre la breloque, à tambouriner, à léviter, les armoires normandes à traverser la pièce, les murs à recevoir des coups assez violents pour s’ébrécher. La chambre est progressivement devenue l’antre du Mal. Certains cinéastes œuvrent dans la finesse, le détour, la ténuité, s’adonnent aux exercices délicats et souvent gratifiants de l’implicite et de l’informulé. D’autres optent pour une approche massive, brutale, frontale, s’épargnant tout louvoiement rhétorique et cherchant à doter le moindre effet d’un impact maximal. Les deux plus grands films d’épouvante démonologique jamais conçus constituent un parfait exemple de cette divergence de méthode. Le premier est Rosemary’s Baby, sommet de suggestion, tour de force amenant à imaginer et à visualiser ce qui n’apparaît jamais à l’écran. Le second est L’Exorciste, dont le traitement de choc ne recule devant aucun moyen susceptible de faire dresser les cheveux sur la tête. Il arrivait à point nommé pour synthétiser les peurs d’une population secouée par la guerre du Viêt Nam, les mouvements contestataires, la déliquescence du Flower Power et l’affaire Manson. Son gigantesque succès fut conforté dans les pays catholiques par un discours papal contemporain (mais indépendant) rappelant l’existence du Malin. Pour la première fois dans un long-métrage à grande audience, le public contempla la profanation de tout ce qu'il restait du rêve américain : le foyer, la famille, l'Église et, ultime sacrilège, l'enfance. Quelles que soit les croyances de chacun, les hectolitres de blaseries douzième degré ayant depuis coulé en eaux usées sous les ponts de l'horreur hollywoodienne, le postulat qui y est affirmé ne laisse pas d’interpeller les consciences, jusqu’aux plus sceptiques : le diable existe, et il n’y a pas de quoi rire.

https://www.zupimages.net/up/21/04/lgr8.jpg

Que L’Exorciste ait battu tous les records de syncopes, conversions et fausses couches depuis la mort de Rudolf Valentino et La Guerre des Mondes wellesienne atteste de son impressionnante efficacité. William Friedkin a voulu réaliser un film toujours plus sec, plus méchant, plus implacable dans son crescendo dramatique. Le monstre fait pivoter sa tête à 180 degrés, vomit des jets de bile verte à la face de ses tourmenteurs, invective Dieu et ses pompes d’une voix de rogomme sépulcrale et obscène. Cette grandiloquence radicale, cette escalade sadique et quasi barbare, cette agressivité inouïe sont aptes à épuiser l’endurance du spectateur le plus solide. La densité cauchemardesque de l’atmosphère, la fureur du montage et de la bande-son, la fricassée de scènes-chocs n’écornent pourtant ni l’insidieuse vraisemblance de la fiction, ni la sophistication de la mise en scène (la dernière partie, dans une chambre glaciale filmée toute en buées exhalées et sinistres clairs-obscurs bleuâtres, est une totale réussite plastique). Privée de l’amour d’un père voyageant en Europe et frustrée de la présence continuelle d’une mère actrice qui tourne beaucoup, Regan, douze ans, ressent le besoin de se réfugier dans l’imaginaire et les fantasmes. Elle est surtout possédée par les hantises de l’establishment. Les premiers signes sont infâmes et scandaleux : elle urine en public. Elle devient bientôt le spectacle, la production vivante d’une hideur que souligne le souvenir de sa fraîcheur passée. Forme ostensible et provocante de l’ignominie sexuelle, elle se trousse devant les curés et les invite à la fornication avant de se branler sauvagement avec un crucifix, le sang giclant vers les plinthes (petit conseil aux jeunes filles : ne prenez pas exemple sur elle pour vous masturber car vous n’y trouveriez aucun plaisir et risqueriez en plus de vous faire très mal). Elle apporte enfin, péché suprême et véritablement capital, la confusion jusque dans le Verbe : elle parle avec un autre accent et, dernière malice, va jusqu’à bouleverser le sens de la phonétique en articulant les mots à l’envers. L’entité qui l’habite l’a peut-être déjà condamnée, placée sur l’autre versant, à l’écart des vivants, du côté de la mort. Des menées si subversives ne peuvent que se situer dans le parage d’une idéologie dont la possession explore le secret, la réalité cachée, la bestialité originelle.

Pour lutter contre ce fléau se dressent alors l’appareil de la chasse aux sorcières et les trois niveaux, religieux, médical et policier, de sa connivence. Les deux belligérants principaux sont des ecclésiastiques. Le premier, le père Damien Karras, est un jeune prêtre jésuite, sportif, psychiatre de métier, vague disciple de Rhine et de Watson, qui constatera malgré une profonde crise de foi métaphysique la nécessité de recourir à un exorciste expérimenté. Le second, Lankester Merrin, est un vieux révérend à qui est faite, physiquement et professionnellement, puisqu’il est archéologue, la silhouette de Teilhard de Chardin. Au cours d’une campagne de fouilles près de Ninive en Irak (décrit, mélopées et bicots, beuglements et martèlements, sons stridents et soleil rougeoyant, comme un véritable monde infernal), il fait la double et curieuse découverte d’une médaille pieuse, moderne, et d’une amulette païenne, ancienne, à qui il reviendra d’assurer la fonction de l’inexplicable et du cyclique (on les retrouvera dans les mains crispées ou à proximité d’une victime et d’un martyr). C’est lui également qui se mesurera face à face avec le démon, ainsi que l’indique au début du film le plan prémonitoire et luciférien où il se mesure à une vision agrandie de la figurine assyrienne de Pazuzu, l’esprit de la Fièvre. Merrin est un technicien passionné et froid. Il est convaincu que, devant le Mal absolu, il faut combattre sans même discuter. Le dialogue et le raisonnement sont néfastes ; seuls comptent, peuvent réussir, le commandement et la prière. Or, par un retournement singulier, il sera vaincu ; Karras le retrouvera affalé sur le lit, terrassé par une crise cardiaque. Il faudra alors que ce dernier surmonte lui-même son doute et, par un défi d’une virulence désespérée, accueille en sa personne l’hôte maléfique avant de se tuer pour délivrer l’enfant. Il répète ainsi, par-delà les ressources déjà transcendantes du cérémonial théologique, l’image du Rédempteur qui, en prenant sur lui les péchés, justifie cette pratique en la dépassant par la simplicité même de son humanité.

https://www.zupimages.net/up/21/04/tqlm.jpg

Cette allusion christique est la conclusion logique d’un procès quasi territorial où interviennent à leurs justes places le policier et les aliénistes. Les seconds représentent une version laïque du prêtre, comme celui-ci est leur déclinaison cléricale. Il n’y a entre eux ni opposition ni rupture mais une symétrie, une complémentarité, un partage des compétences. Il ne s’agit en aucune manière de replacer le conflit qui oppose Bettelheim ou Maud Mannoni avec les "organicistes" mais d’un mécanisme habituel au spiritualisme et au système de son autorité. Le savoir médical doit tracer lui-même les limites de l’empire où il veut régner : il doit dire aussi que ces frontières sont également celles du divin. Elles sont d’abord reconnues par les médecins, dont les analyses ne montrent rien de probant et débouchent sur un diagnostic d’impuissance, et ensuite par Karras, dont la double appartenance permet de tirer le trait d’union indispensable. L’hallucinant rituel de l’exorcisme, avec ses aspersions d’eau bénite et ses paroles sacrées, est aussi violent que les séances d’électrochoc, de lobotomie et d’examen clinique, dont le réalisme cru n’a rien à envier aux scènes les plus horrifiantes. Et dans cette échelle logique de justification, le bras séculier — la Police — vient apporter un complément de sens. Le placide détective Kinderman, limier perspicace, comprend bien vite le drame qui se joue dans la demeure où il enquête mais son intelligence des évènements est assez grande pour le réduire au silence. Il ne dira rien de ce qu’il sait du "meurtre", de la "coupable" et du "suicide". De même que les savants, et cette fois sur le terrain de la pratique sociale, il laisse le champ libre à l’intervention supérieure. Il sait qu’il n’est, dans le cas qu’il observe, possible d’obtenir des résultats que par les voies para ou, mieux, ultra-légales d’une police parallèle, délivrée des contraintes du code. Il livre l’image modeste d’une loi et d’une justice qui auraient su ne pas agir contre les plombiers du Watergate.

La fable fantastique entraîne ainsi en toute souplesse la fable policière qui, sans le moindre à-coup, met en mouvement la fable politique. L’histoire ne se déroule pas innocemment à Georgetown, quartier de la capitale fédérale : elle est le reflet d’un inconscient collectif qui tente de régler ses propres comptes en envoyant au bûcher les démons qu’elle a suscités. Mais la limpidité n’empêche pas l’ambigüité : il est possible que le Démon et le Sauveur soient libéralement renvoyés dos à dos, comme les deux bourreaux extrêmes de l’innocence. Le second serait alors la couleur incertaine de la victoire. Voilà pourquoi l’expérience délivrée par L’Exorciste ne laisse quasiment aucune prise aux assauts du temps. Dans le sentiment de culpabilité de Karras, sa catharsis expiatoire, sa véhémence à la contrition sacrificielle, tout comme dans la figure poignante de Chris, mère aux abois, démunie devant les forces qui se déchaînent sur sa fille, s’exprime le désarroi d’une humanité en souffrance — dimension superbement validée par ces grands acteurs que sont Ellen Burstyn, Jason Miller et Max von Sydow. Si Friedkin flanque le grand frisson de la sainte trouille, c’est parce qu’il explore les limites de l’esprit lorsqu’il est brutalement confronté à l’incontrôlable, l’indéfinissable, l’innommable. Il saisit cette forme de frénésie faisant irruption dans le quotidien le plus banal et dont il donne une idée tangible de la force dévastatrice. On a beau évoquer l’outrance et le grand-guignol pour se défendre d’y croire, le film n’en demeure pas moins le raccourci saisissant et précurseur d’un processus d’autodestruction amorcé par une société en fin de course, dont le cinéaste pressent mieux que personne le spectaculaire dérèglement. En orchestrant le combat entre Dieu et le Diable, le Bien et le Mal, l’Humanité et l’Animalité, il évoque le malaise d’une civilisation malade d’elle-même, de ses principes, de ses tabous, de ses incertitudes, de sa misère et de sa propre sensiblerie. Reptation obscure et visqueuse dans le tunnel de la damnation, ce terrifiant opéra du défoulement n’a pas fini de nous exorciser.

https://www.zupimages.net/up/21/04/71i8.jpg