Alors que l'empire cinématographique américain semble peu à peu sur le déclin, il est toujours tentant de lancer un énième regard nostalgique sur les heures de gloire, qui ont parsemé l'existence d'une des plus grandes industries jamais créées. Le Nouvel Hollywood, pinacle d'une industrie qui ne cesse de redescendre depuis, reste cet éternel horizon lointain, dont les modes de production et la liberté laissée aux auteurs sont regrettés de tous. L'esprit contestataire et libertaire qu'embrassaient les artisans, suite à des événements majeurs comme l'assassinat de JFK ou le Watergate, ne faisant que prouver la fragilité du gouvernement, entraîna des œuvres d'une violence politique, sociale ou esthétique rarement atteinte et offrit notamment le chant du cygne de plusieurs genres. Le western en fit partie.

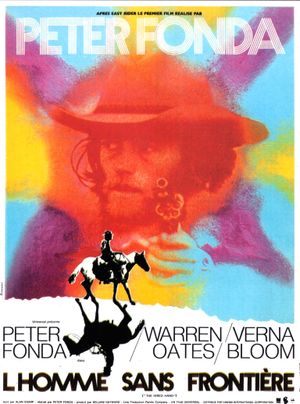

Alors que la conception classique du genre commençait à s'enliser à l'aune des années 60 et qu'elle se faisait voler la vedette par son cousin italien, qui salissait volontairement les silhouettes célèbres de l'Ouest, le genre fit un retour triomphal en Amérique durant ces années de contre-culture, avec l’apparition d’un western dit crépusculaire. Les œuvres de Peckinpah (La Horde Sauvage, Pat Garrett et Billy Le Kid) ou, dans une verve plus classique, les premières réalisations d’Eastwood (L'Homme des hautes plaines, Josey Wales hors-la-loi), ainsi que Little Big Man (de Arthur Penn), eurent pour point commun un lourd questionnement sur la place de la violence abusive au sein de ce mythe du Far-West. Parmi les longs-métrages sortis durant ces années-ci, L'Homme sans frontière, long-métrage de Peter Fonda, fut malencontreusement ignoré face aux succès cités précédemment. Néanmoins, sous ce que certains ont tendance à vulgariser en tant que simple « western hippie », se cache une œuvre résolument singulière, méritant un nouveau coup d’œil.

Taciturne ou gouailleur, bon ou brutal, le cowboy connaît bien des représentations. Sous les traits de John Wayne, de Clint Eastwood ou de Henry Fonda, la figure la plus mythique de l’Amérique donne toujours à voir sur son époque. D’abord présenté comme une figure indéniablement moral, il devient au fil du temps un homme de plus en plus solitaire et problématique, à mesure que le peuple américain accepte de lever le voile sur son passé tumultueux (cf : le massacre des Indiens). Même John Ford, fervent défenseur des valeurs américaines, endosse ce revirement dès les années 50, à travers La Prisonnière du Désert, qui montre désormais John Wayne, visage le plus célèbre du cowboy, comme un homme raciste, usé et condamné à vivre seul. Le Nouvel Hollywood pousse cet aspect encore plus loin. Chez Peckinpah comme chez Eastwood, il devient enfermé dans le propre cycle de violence qu’il a contribué à bâtir. Or, c’est à travers ce prisme que L’Homme sans frontière s’éloigne quelque peu des conventions de l’époque. Ici, il n’est pas question d’un protagoniste qui s’enfonce dans la brutalité, mais d’un être, cherchant à y renoncer.

Peter Fonda se livre alors à un exercice périlleux : celui de démystifier le cowboy. ***L’Homme sans frontière*** devient une recherche d’humanisation et de reconnexion au monde extérieur, par le biais de cette famille abandonnée avec qui Harry cherche à renouer, tout le récit se concevant comme une inversion du mode de narration initié par ces nouveaux westerns crépusculaires. Ainsi, le héros rebrousse chemin, en s’éloignant de l’Ouest tant convoité ou idéalisé, se rouvre aux êtres aimés et s’essaye à une vie normale, après un passé que l’on devine envahi par la douleur et les regrets.

C’est dans cette forme de retenue et de sensibilité que réside toute la puissance de L’Homme sans frontière, qui s’érige en pur produit de la contre-culture hippie. En comptant sur les non-dits et sur les simples regards fuyants, Fonda déshabille ses personnages, afin de rendre leurs failles plus facilement devinables. Leur passé n’est jamais représenté, mais le simple coup d’œil attristé de Harry sur le cadavre d’une jeune enfant en dit plus que n’importe quel dialogue superflu.

La nature, prolongement des personnages et de leur solitude, participe aussi à cette poésie muette, qui se détache de tout apparat pour toucher un réel tangible. Tel un Malick avant-gardiste, Fonda admire l’environnement et en décèle une beauté longtemps ignorée par le genre. Le rapport au milieu naturel, via ses plans longs qui en capturent l’essence, a aussi tôt fait de rappeler Jeremiah Johnson, sorti un an plus tard, où l’homme et la nature n’y font aussi plus qu’un. Elle se transforme en refuge de ses hommes marginaux, cherchant à s’éloigner du monde et du temps.

Car, plus qu’une fable écologiste, L’Homme sans frontière est aussi une ballade mélancolique, dans laquelle le temps et son emprise contrôlent tous les êtres. L’usage des fondus enchaînés en guise de transitions n’y est pas anodin. L’image se délite, sous le poids des secondes, échappant peu à peu au spectateur ainsi qu’au personnage. Les moments de bonheur, de calme, de contemplation se succèdent ainsi et disparaissent à pas feutrés, en laissant derrière eux les uniques regrets. Par conséquent, par le montage inhabituel qu’il utilise, Fonda mène son film à la lisière du psychédélisme et appuie plus que jamais une temporalité, qui était jusque-là sous-entendue, dans les westerns.

Que ce soit dans La Prisonnière du Désert ou Little Big Man, le temps, pourtant majeur dans le déroulé desdites intrigues, n’y était que passager, indiqué brièvement par quelques indices disséminés çà et là. Or, dans L’Homme sans frontière, il n’a jamais été aussi marqué et son poids se ressent directement sur l’image. On cherche à rattraper celui qui est perdu, ainsi qu’à profiter de celui qui nous reste, tout en sachant pertinemment que la course contre ce fameux temps est perdu d’avance.

Mais, malgré le calme serein qui l’habite, L’Homme sans frontière demeure une création du Nouvel Hollywood, qui se rattache au western crépusculaire par sa vue d’une violence crue. À la fois introductive et conclusive, cette dernière organise toute l’existence du héros comme un éternel recommencement. Même si le film est imprégné par le doux espoir d’une rédemption, il conte en filigrane l’éloignement impossible vis-à-vis d’une violence, inscrite dans la figure même du cowboy. Qu’ils cherchent à la fuir, à repartir à zéro, Harry ou Arch reviennent irrémédiablement à celle-ci. Même si le découpage s’avère souvent maladroit dès qu’il s’agit de capturer ladite violence, il parvient à faire dénoter ces quelques séquences, par leur fascination morbide sur les impacts et les conséquences de chaque coup de feu. Au milieu des vastes plaines silencieuses ou des étendues désertes, les fusillades y résonnent soudainement comme des échos brutaux et fatals, qui brisent tout le calme environnant et annihilent cruellement tout espoir restant. Tandis que le premier cowboy n’est plus, le second reprend alors sa place, laissée béante, et le silence peut progressivement reprendre le contrôle de la ferme endeuillée.

[Retrouvez cet article sur CinéMaccro]