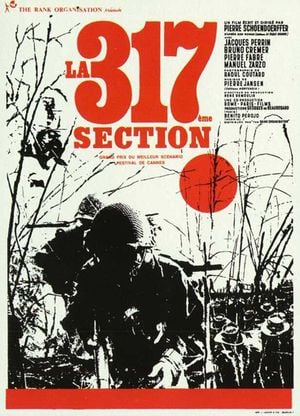

Il fallait que je découvre Pierre Schoendoerffer, c’était inévitable. Sorte de Samuel Fuller Français (mixé avec du Oliver Stone), son engagement au sein de la guerre d’Indochine l’aura profondément marqué. Schoendoerffer est également un auteur, et c’est de son propre livre qu’est issu La 317ème Section. Un auteur qui s’adapte lui-même a rarement ma confiance, j’ai en tête le cas assez douloureux de Michel Houellebecq sur La Possibilité d’une Île. Fort heureusement, il n’en est rien ici, car la 317ème Section est un très bon film. Voire, un grand film.

Une telle écriture au sein d’un film « de guerre » n’est pas commune. Rythmée, toute en justesse, et surtout plein de beauté malgré la rigueur militaire, elle insuffle au film une profondeur notable. Rarement, dans le genre, l’écriture des dialogues n’aura été aussi géniale, touchante, mais aussi parfois dure. Rien n’est superflu dans La 317ème Section. Finalement, on comprend assez rapidement qu’il s’agit d’une des références d’Apocalypse Now, jusqu’à ce que ce dernier en reprenne une réplique. Autant dire que c’est une belle anecdote.

On sent également que Schoendoerffer s’inspire de ce qu’il a lui-même filmé : en effet, il a été également cinéaste des armées, filmant le front aux côtés de ses camarades. Caméra à l’épaule, il plonge sans mal le spectateur au sein de la forêt. Un film de guerre tourné en caméra à l’épaule dès 1965, ça a quelque chose de visionnaire, je trouve. D’autant plus que Schoendoerffer ne perd jamais de vue l’aspect véritablement cinématographique, et ne sombre pas dans le « bête » reportage qui se résumerait à assembler une compilation d’images qui font « réalistes ». Non, il s’arme d’un découpage censé pour que la plongée soit encore plus forte. On dira que c’est une réalisation qui a de la gueule.

Et ce, d’autant plus car le film est photographié par Raoul Coutard, probablement le plus grand directeur photo Français de son temps. Le noir & blanc du film est travaillé de manière somptueuse, mais témoigne également de toute la rugosité de cet environnement. Cela fait plaisir de voir ces gueules burinées par la photo, tout en ayant à côté des paysages absolument grandioses. Jamais on est tenté de se dire « ça aurait été plus beau en couleur, ce Viêt-Nam », la photographie sied parfaitement au film. Et puis, il y a tellement de nuances au sein de ce noir & blanc que finalement, il est aussi riche que de la couleur.

Forcément, il fallait qu’un tel film soit porté par de bons acteurs, de vraies gueules. C’est le cas, je suis aux anges. D’un côté, on a Bruno Cremer, ce mec dont j’ai finalement l’impression de ne rien connaitre de lui, après la claque que Le Convoi de la Peur m’avait donnée, tant je conserve de lui l’image de Maigret, et de l’autre Jacques Perrin, cet officier un peu blanc-bec pour qui on a néanmoins de la sympathie, en repensant à tous ces garçons un peu naïfs qu’on a envoyé au casse-pipe là-bas. Le contraste avec Cremer, vieux roublard de l’armée, est génial. Je serais tenté de dire que leurs personnages ont partiellement inspiré ceux de l’Ennemi Intime, de Florent-Emilio Siri. Enfin, c’est obligé que Schoendoerffer l’ait inspiré, de manière générale.

Il fallait avoir des burnes pour réaliser un tel film, et celui-ci me laisse assez pantois d’admiration. Car non seulement il s’agit d’un film indispensable sur la guerre d’Indochine, mais j’en viendrais même à dire que c’est un film de guerre indispensable. Enorme surprise, donc, je suis bien content d’avoir découvert Pierre Schoendoerffer. Messieurs, rompez.