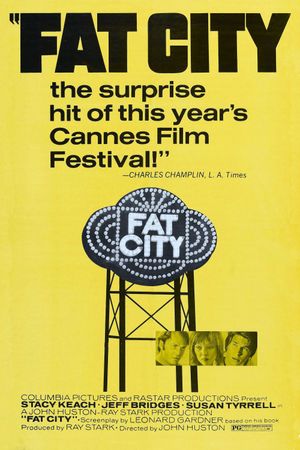

Malgré mes nombreuses lacunes, j’annonce : Fat City est mon Huston préféré. Il faut dire que c’est un cinéaste qui me laisse souvent de marbre. D’ailleurs, si Huston n’est pas tout jeune, on peut largement dire que Fat City fait très Nouvel Hollywood et c’est sans doute ce qui m’empêche de crier au chef d’œuvre : Je n’y vois pas la liberté et la folie d’un Cassavetes, d’un Hopper ou d’un Hellman. Pourtant, il y avait tout. L’ouverture sur un morceau de Kris Kristofferson ; La rencontre, sublime, dans la salle de gym, entre le boxeur cabossé et le jeune loup fougueux ; Il y aura aussi ce match de boxe, vers la fin, où deux come-back paumés s’affrontent dans la douleur et le baroud du désespoir ; Et cet épilogue, d’une noirceur terrible, accompagné comme au début par Help Me Make It Through the Night. Désenchanté, le film l’est, probablement plus encore qu’un Vanishing point ou un Five easy pieces. Et Huston n’est pas tendre avec ses personnages, jusqu’à les faire provisoirement disparaitre du champ quand ils s’animent d’un futur plus lumineux – Ernie Munger qui va être papa. Les ellipses sont légion, ce qui n’arrange rien. Les relations semblent éphémères (Le boxeur et son mentor, la femme et son mari) comme vouées à s’évaporer sous le vernis d’une Amérique décharnée, d’une civilisation dont les rêves se sont effacés. Billy Tully (Inoubliable Stacy Keach) est un très beau personnage aux rêves envolés, il est seul, il n’est plus grand-chose de concret, il revient juste pour mourir. Ce sont les cicatrices et cette calvitie de Tully, ce boxeur de 30 ans, dont la gloire n’est plus qu’un souvenir, qui marquent durablement. Ça pourrait, ça devrait me bouleverser, pourtant, il me manque une clé pour le déchiffrer, une structure plus accomplie pour m’y abandonner. Je trouve aussi que le film exagère certains portraits, qu’il produit des archétypes du « Nouvel Hollywood » sans la nuance qu’on peut trouver dans un Macadam cowboy ou un Play Misty for me. Si je cite à foison c’est vraiment pour te dire combien c’est un cinéma qui me touche à l’infini. Toutefois, si le film colle souvent à ses personnages, dans une discussion de bar comme sur un ring, c’est bien dans sa peinture des lieux (Stockton, en Californie) qu’il s’avère le plus magistral et Huston choisit de nous offrir ces « plans documentaires » en guise d’introduction pour mieux s’en défaire ensuite : Une parcelle d’autoroute en chantier, un immeuble en ruines fumant encore, une église sur laquelle est inscrit « For sale » et les visages ravagés d’hommes et de femmes oubliés.