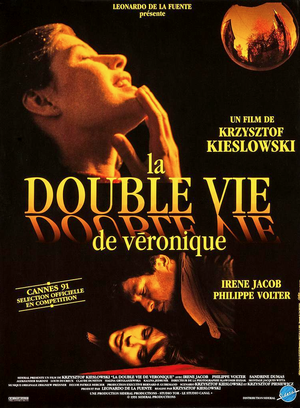

Si dans le génial Le hasard, le destin de l'homme était présidé, plus que par le hasard ou la contingence, par un pouvoir supérieur d'ordre politique, dans La double vie de Véronique, c'est la figure démiurge (du marionnettiste d'abord mais derrière laquelle se cache évidemment celle du cinéaste lui-même) qui gouverne et tire les ficelles des personnages qu'il a entre les mains. Et Krzysztof Kieślowski jouit pleinement de sa liberté créatrice en décidant de la liberté de ces créatures, principalement Véronique, dont par un jeu de symétrie il double la vie en deux êtres jumeaux nés (et mort) à des kilomètres de distance, l'un en France, l'autre en Pologne.

Ceux-ci, malgré la distance et l'absence objective de lien les unissant, partagent néanmoins une sensation commune d'exister à distance, une manière de sentir, une âme. Comme un fil qui les relie et que Kieślowski suit pour changer de récit lorsque l'une d'entre elles disparaît brutalement, dans une scène magistrale multipliant les effets de mise en scène (chute dans l'horizontalité, point de vue du mort enterré, renaissance avec ce gros plan sur le vagin, …). L'aspect technique de son œuvre est d'ailleurs presque toujours très maîtrisé et, mis à part son goût douteux du filtre (qui plus est jaune) que l'on retrouve aussi dans Tu ne tueras point, il parvient souvent à nous régaler avec son jeu incroyablement troublant sur la lumière (le spectacle de marionnettes est remarquable, de même que nombreuses prises de vues nocturnes ou dans les intérieurs feutrés), les corps (souvent nus, ou presque) et les espaces ouverts (comme dans la scène vertigineuse du car traversant la foule révoltée).

Toutefois, à l'inverse de Le hasard, la dimension réflexive et dénonciatrice est presque absente au profit certes d'une grande sensibilisation du monde (les sons off y participent grandement), mais insuffisante pour en faire un chef d’œuvre.