Désert aride et vent sifflant, démarrant sous des auspices de Twilight Zone, timbres mystérieux et ombres portées inconnues. La métaphore semble se filer et s'ancrer au sein de cette station extraite du monde. Un salon et un étage où vont se catalyser de manière presque surnaturelle toutes les névroses américaines de l'époque.

Dillinger et le fantôme de la liberté, un passé pionnier bien lointain, une perte des valeurs qu'on conforte en les substituant à celles de l'armée. Un rêve d'Europe comme un retour inavoué aux racines de l'Ancien Monde ou la déconfiture face à la vitrine promotionnelle de plus en plus illusoire de l'American Way of Life. Le territoire américain à perdu son pouvoir de fascination, ses promesses se sont desséchées. C'est cette fameuse forêt pétrifiée, un état de fossilisation annoncé, mortifère et implacable, la luxuriante verdure d'autrefois n'est plus tout à fait la même, le berceau est devenu tombeau. Le rêve américain n'est plus qu'un mirage, logé au fond d'une tasse de café noir dans un diner miteux.

La Grande Dépression plonge l'Amérique dans la torpeur, le New Deal de Roosevelt ne parvient pas à combler les béances du chômage. Pour faire passer la pilule et dompter les foules, la ruse est bien connue, on désigne des boucs émissaires. Hoover à la tête du FBI dégomme un à un les Robins des Bois modernes : John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Baby Face Nelson tous y passent... Un grand banditisme romantique à l'issue tragique, dont Bonnie And Clyde sera le futur héritier. Tandis qu’hurle aux fenêtres du bar le spectre des Dust Bowls Mayo continue sa radiographie sociale et poursuit la voie tracée par Bordertown. Ravin social vertigineux et rêve américain toujours aussi vain, les casinos précoces laissant ici la place à un cadre plus intime. Une frontière de classes toujours présente mais plus nuancée, la vacuité bourgeoise se retrouvant séduite par la saveur libertaire alléchante. La question sociale se complexifie avec un puzzle toujours plus éclaté. Du spectre de l'esclavagisme au prolo maladroit farci aux promesses d’ascension sociale. Le jeune homme aux manières bovines dissimulant assez mal sa fibre lubrique dans une scène de frustration sexuelle à la protubérance phallique démesurée très « code Hays ». Le réalisateur et ses scénaristes, dont un certain Delmer Daves, cultivent admirablement les contradictions et noblesses de chacun. La balourd Bose malgré sa relative sagesse, s’avérera être un être sincère et doté d'un courage peu commun dont la tendresse ne laisse pas insensible.

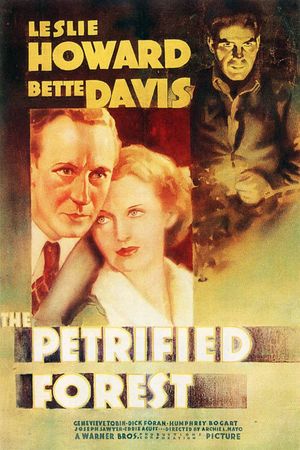

Bogart pose la première pierre de sa proche célébrité. Magnifique rôle à la dualité complexe que la carrure de l'acteur endosse admirablement. Démarche maladive mais sourde de menaces. Les cernes en couperet et la mâchoire soudée prêts à broyer les obstacles. Et pourtant l'homme semble fatigué, terriblement fatigué. Venu de la poussière, il ne fait déjà plus parti de ce monde. Relique du passé, symbole d'un territoire sauvage et sans frontières, où seul l'honneur et la dignité tracent les contours d'un humanité respectable. Tout comme le peuple indien, dont Mantee possède l'aura libertaire (le cadrage le coiffant d'un couvre chef indien) l'Amérique moderne et bientôt clean des années 50 n'accepte plus l'aspérité. La nature doit être domptée, l'altérité purgée et il est alors temps de dépoussiérer le désert à coups de plomb. Bette Davis quant à elle continue avec une aisance sidérante de déployer toute l'étendue de son talent. La garce létale de Bordertown se change en rêveuse serveuse. Les robes cintrées font place aux chemises rayées, l'assurance des charmes à l'incertitude amoureuse. Et pourtant le charisme de Davis s'empare du personnage et l'archétypale ingénue brille soudain d'une aura nouvelle. Le menton se révèle revêche, et l'iris d'une sagacité palpitante.

Il est assez stupéfiant d'observer la pérennité de l'écriture encore aujourd'hui. Une science du dialogue qui est la vraie sève du film, maline mais jamais pompeuse et cynique. Habile agencement où un sarcasme savoureux pouvant à tout moment être suivi d'une mélancolie douloureuse. Déclamé avec justesse par le facétieux Alan, personnage étrange dans le cinéma américain tant son errance névrosée et ses introspections intellectuelles semblent tout droit sorties d'un film d'Antonioni . The Petrified Forest souffre tout de même d'une mise en scène dans l'ensemble statique. Un héritage théâtral certainement dû à la précipitation de l'entreprise - Mayo ayant tourné le film dans la foulé du succès de la pièce de Sherwood en 1935 – et à la proximité avec l’œuvre originale - Bogart et Howard reprenant leurs rôles pour le long métrage -. Ce serait cependant nier un savoir faire à l'ancienne, matte paintings majestueux et magnifiques, lumière ciselée et expressive parfaite dans la mise en valeur des personnages. Mayo joue astucieusement de son décor et l'exploite entièrement à des fins dramatiques bien précises. Le huit clos est étrangement plus chaleureux qu'oppressant, l'heure est au débat car sous le fusil, la classe et condition sociale n'ont plus tellement lieu d'être.

Mayo toujours aussi fin saucier mêle l'amer à l'aménité. Sous des atours roublards et facétieux le cinéaste parvient à infuser une émotion rare et précieuse, entre un désespoir optimiste et une euphorie dépressive. Une tragédie plus féconde que fatale. Terrible lucidité du sacrifice et d'une pensée folle : celle que les larmes d'une jeune femme puisse reboiser les reliures sablées de l'Arizona et ranimer les braises mourantes de l'Amérique.