La forme de l’eau. Que peut donc présager ce titre énigmatique sur un élément qui ne peut se modeler ? L’eau, cette étendue infinie et illimitée qui ne répond à aucun stigmate et que l’on ne peut contrôler.

Et si derrière ce titre mystérieux, Guillermo Del Toro ne cherchait pas la perte de repères. Si ce titre n’était pas une question à notre attention nous invitant à nous interroger sur notre besoin constant de standards, de modèles, de schémas construits dupliqués à l’infini.

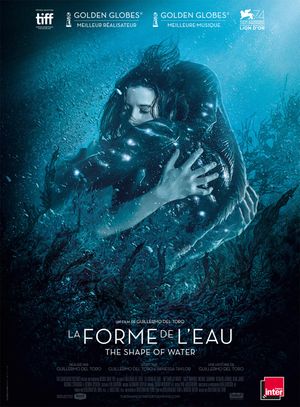

Car tout au long de cette fable onirique qui voit s’unir un « monstre » aquatique et une femme muette, le réalisateur mexicain met en scène l’Autre. Cet « Autre » que l’on pointe du doigt car il dénote par sa couleur de peau, sa particularité physique, sa préférence sexuelle… Cet « Autre » qui intrigue autant qu’il révulse, que l’on souhaite garder loin de soi mais assez près quand même pour ne pas le perdre de vue. Cet « Autre » qui à force de se démultiplier en de très nombreuses catégories de personnes différentes entre Autres devient majoritaire.

En nous interrogeant sur l’altérité inhérente à toute société, Guillermo Del Toro nous invite finalement à renverser la norme. Car entre Elisa, l’héroïne sans voix du film, Zelda, sa collègue noire, Giles son voisin homosexuel et cet être sorti de l’eau, personne ne se ressemble. L’Autre serait donc pluriel et infini, comme une étendue d’eau que l’on ne peut ni apprivoiser ni anticiper.

Il ne peut donc être mis de côté dans la catégorie « Autre » car sinon, cette catégorie devient une société en elle-même et prend le pas sur la norme ? mais qu’est-ce que la norme alors ? Est-ce le colonel Strickland ou ces ennemis russes qui, tellement convaincus qu’il faut éradiquer l’Autre, oublient de s’interroger sur ce qu’il peut avoir à leur apprendre sur lui-même ou encore sur eux ? Est-ce ce barman qui préfère interdire d’entrée un couple noir et un homosexuel, plutôt que d’accepter de servir des gens qui ne lui ressemblent pas ? dans cet Autre qui habite le film du réalisateur mexicain, il n’y a finalement que de la peur face à ce que l’on ne maîtrise pas. Et plutôt que d’accepter une différence, on préfère l’élever au rang de monstruosité pour plus vite l’écarter de son champ de vision. Cela ne permet cependant pas de l’évincer de son imaginaire… Ainsi, même le colonel Strickland se retrouve, inconsciemment dans la peau de ceux qu’il combat. Car en devenant lui-même un infirme, avec une main privée de deux doigts, ne devient-il pas lui-même ce monstre qu’il souhaite éliminer ?

En nous renvoyant l’image d’une difformité assumée, Guillermo Del Toro imprime l’image d’une humanité naturelle qui ne répond à aucun code. L’ancrage commun de la différence résiderait ainsi dans la sensation que l’on a de son humanité. Si Elisa s’émeut devant ce monstre, s’y attache et en vient à l’aimer c’est bien car il n’est pas dépourvu d’émotions. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une curiosité voyeuriste mais plutôt de l’éveil d’un désir, peu importe envers qui il est destiné.

A considérer que toute distinction, quelle qu’elle soit, est une altérité qui nous isole de la norme, nous en venons finalement à considérer que nous sommes tous des monstres à notre manière, mais de jolis monstres, plein de désirs, auxquels il faut s’attacher aux risques de tomber dans l’écueil d’un modèle qui n’a plus rien d’enviable si ce n’est dans la certitude d’être humain. Mais là encore finalement, le doute subsiste.