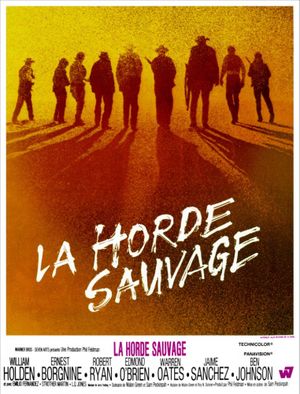

Tel est ce chef-d'oeuvre qui révolutionna un genre. Tout comme dans les westerns spaghettis, l'héroïsme manichéen des cow-boys classiques a cédé la place à des personnages ambivalents et les valeurs morales sont littéralement bafouées.

Sauf qu'ici, il s'agit d'un western dit "crépusculaire" qui met en scène une violence encore plus exaltée que le spaghetti. Tous les protagonistes sont aussi mauvais les uns que les autres. Les personnages principaux sont des brutes sanguinaires qui errent au gré des évènements dans un monde où il ne trouve plus leur place, où la fin justifie les moyens : après avoir exécuté Malapache (ou avoir rendu justice, c’est selon), Pike et ses hommes auraient une chance de s’en sortir : les soldats sont pétrifiés par cette action incompréhensible, anachronique, certains commencent même à se rendre. Pourtant, un simple échange de coups d’œil leur suffit pour prendre leur décision. Celle de disparaître dans un ultime bain de sang, qui s’avérera être sans doute l’une des batailles chorégraphiées les plus impressionnantes de l’histoire du cinéma.

Et là se retrouve la métaphore de l’ouverture du film, qui nous montrait des enfants jetant des scorpions sur une fourmilière, avant de brûler le tout. Cette idée est un souvenir d’enfance d’Emilio Fernandez, l’interprète du Général Mapache. Après avoir entendue cette anecdote, Peckinpah fit immédiatement venir plusieurs spécimens de scorpions. Qui périront comme ses héros, dévorés par la multitude, et surtout écrasés par des enfants inconscients, ceux qui miment en jouant la première bataille, qui sont admiratifs devant les déploiements d’armes et porteront le coup de grâce à Pike.

Symboles d’un monde naissant et inconséquent, les enfants chez Peckinpah représentent tout sauf l’innocence. Obsolètes, les hommes de l’Ouest n’ont plus qu’à s’effacer, en allant là où l’on voudra bien d’eux. Mais le mythe n’est plus.