Dès son deuxième court-métrage, « Passemerveille », en 2008, pour lequel il avait obtenu la participation de Michael Lonsdale, et dans son onzième et dernier en date, « Fleurs sauvages » (2016), Guillaume Massart s’intéresse aux espaces de détention et aux êtres humains qui y poursuivent une existence contenue, limitée. Mais le regard porté sur ces lieux de rétention est volontiers latéral, décalé : un centre pour migrants sans papiers en 2008, les objets créés, en prison, par des détenus, en 2016...

Ici, pour son premier long-métrage, le cinéaste introduit sa caméra dans la « prison ouverte » de Casabianda, en Corse, une prison en pleine nature, occupant aux travaux des champs et des bois ses détenus, constitués de 80% d’hommes ayant commis des agressions sexuelles, à l’intérieur du cercle familial, sur des mineurs de moins de quinze ans. Une donnée qui est clairement posée, par écrit, avant qu’arrivent les premières images.

D’abord approchés de loin, à l’occasion de scènes de groupe, craignant la frontalité du regard cinématographique, craignant d’être reconnus, ces détenus deviennent bien vite aussi familiers avec le réalisateur que les nombreux chats qui déambulent librement autour d’eux. Se nouent alors des dialogues fascinants, inespérés, entre Guillaume Massart, dont on ne percevra jamais que la voix, et une bonne dizaine de ces hommes, qui ne craignent pas de plonger en eux, de nous faire don de leurs questionnements, de leurs réflexions, parfois même de leurs confidences.

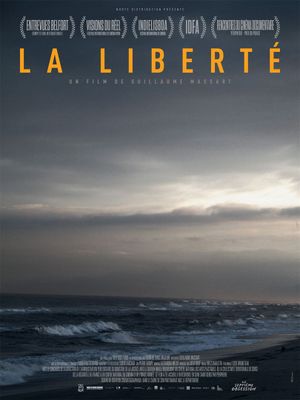

Le titre avait ouvert le bal des paradoxes : « La Liberté », pour un documentaire portant sur une prison... Le choix pouvait paraître relever de l’antiphrase ; mais celle-ci fond rapidement devant le caractère très libre, aérien, de cette prison dans un espace ouvert, idéal, au bord de la mer, qui plus est. Très vite, la dimension sartrienne d’une liberté proprement inaliénable, parce qu’intérieure, éprouvée et vérifiée à chaque instant, entre dans le champ des réflexions qui s’élaborent sous nos yeux. Autre paradoxe : pour qu’une telle parole puisse prendre son envol, force est de fuir, du moins dans un premier temps, les espaces extérieurs, trop exposés aux passages, insuffisamment intimes ; et c’est entre les quatre murs d’une chambre, d’une bibliothèque, d’une salle de sport, que les détenus s’ouvrent au cinéaste, lâchent leurs mots ; et leurs maux, nécessairement... Le format de l’écran illustre ce paradoxe, entre contention et exercice d’une liberté, puisque, en 4/5, presque carré, il enserre et limite les orateurs entre ses quatre pans, interdisant même aux paysages, malgré leur beauté, d’accéder au grandiose. Au montage, Guillaume Massart a parfois conservé les ébranlements de la caméra qu’il avait finalement choisi de porter à l’épaule ; ébranlements liés à un sursaut, une maladresse, un repositionnement, et qui permettent de ne pas considérer d’un œil exagérément stable ou assuré ces personnalités ayant connu plus d’un séisme.

Certes, selon les locuteurs, l’exigence de lucidité sera portée plus ou moins loin et l’on sent bien que plusieurs détenus ont dû se composer une vérité qui leur rende supportable leur propre être, son destin, les gestes qu’il a pu accomplir, le sort qu’il endure actuellement... Il n’empêche : l’approfondissement de la réflexion est saisissant, véritablement apte à redonner foi en l’humain, et largement. Outre celle de la liberté, les problématiques philosophiques se multiplient : la culpabilité, la rémanence de la faute, le droit au changement, l’étiquetage et la permanence des statuts (coupable ou victime), l’attention accordée aux victimes, et pas seulement aux fautifs, le dépassement de ce qui a eu lieu, l’avenir, la confiance (en soi, en l’autre, en la vie...), l’exercice de la paternité, depuis la prison... Toutes ces figures sont marquantes, habitées par une intense vie intérieure, qui montre le chemin parcouru depuis la rudesse et le caractère brut des passages à l’acte qui ont conduit ces hommes entre les mains de l’instance judiciaire.

Mais tout groupe humain comporte ses vedettes, même involontaires ou inconscientes... Parfois éphémères, tel ce mélancolique chanteur d’un soir, ange blond qui n’a sans doute pas souhaité s’exprimer davantage mais qui, accompagné de sa guitare, laisse transparaître dans son chant les déchirures qui le traversent, la mélancolie qui les panse, et la conscience d’une faute dont ses rares mots revendiqueront le caractère définitif... Parfois récurrentes, tel cet autre chanteur, aussi et surtout grand discoureur, Joël. On le découvre à l’air libre, entouré d’une cour de matous qui l’escortent comme des toutous dans ses longues marches à travers le domaine (qui a parlé de la souveraine indépendance des chats...?!). Gourmand, il prend parfois plaisir à les emmener jusqu’à la mer, et s’émerveille alors de leurs émerveillements. Joueur et souhaitant visiblement nous interpeller sur la question de l’apparence, il réapparaîtra, plus tard, débarrassé de la barbe qui le masquait et derrière laquelle il enfouissait une voix mélodieuse, assez haut placée, favorisant son assimilation à une sorte de Philippe Katerine des prisons. Étonnamment, mais aussi très logiquement, son visage ainsi livré à nu évoquera son destin, sa faute mais aussi son avenir, son désir de « passer à autre chose », avec une sincérité encore accrue.

Enfin et surtout, Mickaël est ce héros qui s’ignore, figure la plus récurrente du documentaire. Après une entrée volontairement dans l’ombre, voilé par le contre-jour d’une fenêtre, voix ferme et rauque, légèrement saccadée, mais d’emblée captivante par la profondeur et l’audace de la réflexion qu’elle profère, il est le détenu qui procèdera, dans la dernière scène du film, au dévoilement le plus magistral ; celui aussi qui se sera montré, tout au long de ce qu’il nomme « les séances », le plus soucieux et le plus interrogatif, au sujet de l’autre, et notamment de ses victimes.

Au sortir de la salle, loin de remonter d’une plongée dans l’enfer des prisons, chacun a fait l’expérience de la redoutable et miraculeuse liberté qui sommeille en tout homme. Qui plus est, tournant résolument le dos à l’unique mission consistant à « Surveiller et Punir », dénoncée en 1975 par Michel Foucault, s’est révélée une prison qui semble capable de sauver et de reconstruire, pour le plus grand apaisement des détenus et de la société. Belle source d’espoir, en des jours qui n’en offrent pas tant...