Terrence Malick filme la guerre, autrement dit pour lui, le passage secret entre la vie et la mort.

Les "voix off" s'invitent d'abord, marque de fabrique du réalisateur. Elles sont à la fois ici et ailleurs, expriment les pensées d'un personnage en particulier dans un temps donné, mais aussi ce que ces mêmes personnages pourraient se dire avec un recul plus éloigné dans le temps et dans l'espace.

Si l'on pouvait dessiner mentalement l'utilisation de ces "voix", intimes, propagatrices, confidentielles, universelles, directes, indirectes, ingénues, ingénieuses, contenues à la fois dans la psychologie d'un personnage et dans les images elles-mêmes, elles seraient toutes émises quelque part dans l'univers par la même bouche secrète... Les personnages changent, les voix aussi, mais la méditation est constante, et la source semble toujours tenir de la même énergie.

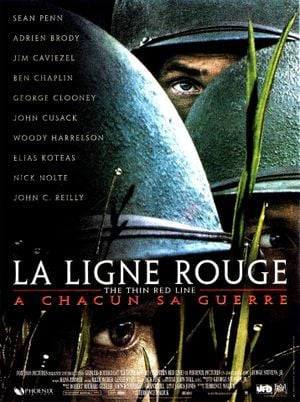

Le casting, parfait, est aussi luxuriant que la nature dans laquelle les personnages se fondent, et multiplie à la chaîne les prestations impressionnantes. Malick a tourné au moins quinze heures de pellicules argentiques avec une brochette d'acteurs qu'il a poussés à bout, au point de ne garder que le meilleur (la scène avec Mickey Rourke, entre autre, a sauté.) Le tout en fonction d'un montage final qu'il a peaufiné jusque dans l'outrance, la perfection.

Globalement, le réalisateur agit sur plusieurs formats de progressions (voix, vitesse, musique et environnement) qu'il exploite à de multiples reprises avec le souci constant de décrire et représenter au mieux les états d'âme de ses personnages, pour ce qui ressemble à une grande parade humaine.

Pourtant film de guerre dans la forme (en partie), le spectateur n'en est pas moins, épisodiquement, comme sur un nuage. L'expérience est sur un fil et la tension plus "vertigineuse" et aérienne qu'électrisante. Le suspens se transforme rarement en dégoût dans La ligne rouge, car le film sait prendre de la hauteur de façon régulière, avec une sagesse et une maturité de vue qui couve, qui materne et qui rassure autant qu'elle interpelle. Malick trouve du sens en mariant ce curieux paradoxe : ce que l'on voit à travers ses hautes herbes portées par le vent, c'est la mort, qui se profile à l'horizon.

Deux types de séquences restent majeurs.

Le premier format type est celui des séquences "paradisiaques" : voix comme des pensées intérieures, images qui évoquent des sensualités, rythme lent comme de la respiration, caméra à l'inertie douce, flash-back sereins... Chaque plan semble avoir été sélectionné avec la plus extrême des exigences.

Le second est celui des séquences "d'assauts" (deux en tout) : percussions discrètes pour la préparation des soldats à la façon d'un rythme cardiaque, musique en crescendo, questionnements intérieures qui redonnent de la respiration, de la lucidité pendant l'horreur et la maitrise du chaos...

Monstrueux sur le plan technique, mirobolant sur le plan de la performance, ces séquences permettent au spectateur de se retrouver au cœur d'une profusion d'interprétations individuelles qui provoque un état de stupéfaction, à un débit impressionnant à la seconde (le traumatisme joué par les soldats japonais est sidérant durant les attaques frontales.)

Le film s'achève avec l'impression d'avoir touché une partie de l'identité secrète de la nature, sur fond de chants aux mélodies mélanésiennes... La mort n'est peut être qu'une note de musique dans un grand tout qui orchestre sa réalité en cachette.