La Ligne rouge est à mes yeux le meilleur film de guerre jamais réalisé, à égalité avec Voyage au Bout de l’Enfer, mais bien devant des classiques comme Apocalypse Now, Full Metal Jacket ou Il faut Sauver le Soldat Ryan, avec qui il fut beaucoup comparé du fait de leur date de sortie rapprochée.

Dès les premières secondes, on reconnaît la patte inimitable du réalisateur américain. Pour Terrence Malick, tout est prétexte à faire rejaillir la beauté naturelle. L’usage de la contre-plongée magnifie les paysages grandioses de l’île paradisiaque de Guadalcanal. Chaque plan est exquisément ciselé, comme une œuvre d’art, et baigné dans un éclairage sublime. Ce travail de fourmi aboutit à des instants magiques comme lorsque la caméra balaie la cime des arbres, au milieu de troués de rayons lumineux, l’écran se parant d’un miroitement éblouissant.

Le film est construit par couche, chacune surpassant la précédente en terme de sens et d’émotion. La première heure nous plonge progressivement dans cet enfer vert qu’est l’île de Guadalcanal. Le décalage entre l’extrême violence de la guerre et le théâtre paradisiaque du conflit est remarquable. Le choix de ne faire apparaître (dans la première heure du film) les japonais que comme des ombres furtives ou des cibles abattues de dos, renforce la tension.

La mise en scène est extrêmement réfléchie, perfectionniste. L’alternance entre des fusillades poignantes d’une violence inouïe au milieu des hautes herbes et des moments d’agonies lentes permet à Terrence Malick d’évoquer la mort sous toutes ses formes, chacune d’une cruauté plus extrême que la précédente. Même les instants de calme demeurent oppressants. Avec l’ennemi invisible, qu’on devine tapi derrière les hautes herbes, s’accompagne la menace insidieuse d’un trépas prochain. Chaque soldat vit et réagit différemment dans cette terreur permanente. Certains se retrouve paralysés par la peur, tandis que d’autres sont contaminés par une folie grimpante. Cependant, ceux dont le visage se pare d’un masque dénué de la moindre expression et qui dégagent une froideur extrême (Sean Penn en est l’illustre symbole) comme déconnectés de la réalité trop dure à appréhender sont les plus marquants.

Comme dans tous ses films, Terrence Malick use d’une voix-off qui donne à son film une portée universelle. Le narrateur navigue comme une entité métaphysique hors du temps et pose des questions qui ne demandent pas de réponses. Elles servent uniquement à exacerber l’absurdité de la guerre et l’insignifiance de l’homme dans la grandeur et la luxuriance de la nature. Dans ce foisonnement de voix, la relation ambivalente entre l’idéaliste première classe Witt (Jim Caviezel) et le pragmatique sergent-chef Welsh (Sean Penn) est poussée à un niveau supérieur, presque spirituel. La confrontation idéologique voilée dans la réalité est mise à nue dans le subconscient.

Mais dans cette guerre, il n’y a aucun vainqueur, aucun rescapé qui ressort indemne de l’horreur. À cette atrocité, le réalisateur répond par une utilisation judicieuse de flash-back. Ces rares instants qui mettent en scène l’amour entre Bell (Ben Chaplin) et sa femme préfigurent la trame de The Tree of Life. D’une sensibilité douloureuse dans le contexte de l’intrigue, ces souvenirs représentent une forme de refuge pour le soldat. Tant que les souvenirs subsistent dans son esprit, le reste n’a guère d’importance, la mort ne peut pas lui arracher cela.

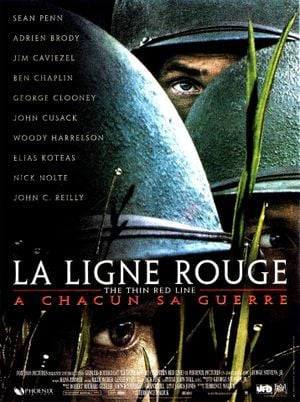

Pour ne rien enlever, le casting qui nous est offert est tout simplement monstrueux. Jugez plutôt : Sean Penn, Jim Cazaviel, Nick Nolte, John Cusack, Adrian Brody, Ben Chaplin, Jared Leto, Woody Harrelson, George Clooney, John Travolta ou encore John C. Reilly. Nick Nolte en lieutenant autoritaire et dur, prêt à sacrifier ses soldats pour la victoire tel des pions sur l’échiquier est excellent. Il dégage une forme de cynisme inconscient terriblement jouissif. Dans un rôle de gamin perdu au fin fond du Pacifique, Jim Cazaviel excelle par son optimisme naïf et sa bonté si déplacée dans un tel endroit. La dernière scène où il se dresse, seul face à une horde de soldats japonais, le regard vide, l’attitude brisée comme si la guerre l’avait vidé de la moindre parcelle de son âme résonne encore dans mon esprit. Il est déjà mort avant que la moindre balle ne l’abatte.

L’attaque du camp de base japonais est le point d’orgue de cette œuvre magistrale. Au son assourdissant de l’excellente musique d’Hans Zimmer, Malick parvient, dans un condensé d’horreur, à refléter avec une force incroyable l’hypocrisie criante de la guerre. Face à des japonais aussi désemparés et désespérés qu’eux, l’ennemi n’est plus que chimère. Dans un questionnement à la portée universelle “This great evil, where’s it come from ? How’d it steal into the world ? What seed, what root did it grow from ? Who’s doing this ? Who’s killing us, robbing us of life and light, mocking us with the sight of what we might’ve known ? Does our ruin benefit the earth, does it help the grass to grow, the sun to shine ? Is this darkness in you, too ? Have you passed through this night ?”, Malick fait d’une boucherie humaine un plaidoyer magistral contre la guerre.

La Ligne rouge, c’est bien plus qu’un film, c’est une expérience qui se vit avec une horreur teintée d’amertume et d’incompréhension, avec une fascination morbide face à ces images de détresse implacable. D’une démesure incomparable, Terrence Malick nous livre le chef-d’œuvre de sa pourtant très riche filmographie.