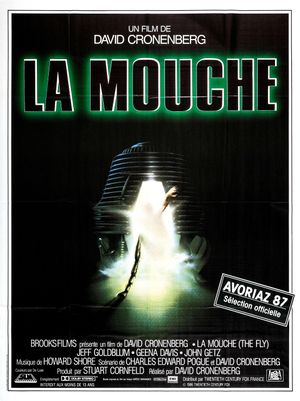

Le normal et le pathologique

Le film met en scène deux mondes : celui de la normalité, du quotidien et celui du fantastique, du monstrueux, de l'insolite. Il montre, à travers une incidence, un minuscule détail, comment la vie peut basculer dans le drame et comment on peut passer du normal au pathologique.

L'amour coupable

Quelque chose est marquant dans le film, ce que ce n'est pas tant l'invention du scientifique que sa découverte de l'amour et l'apparition d'une femme dans son univers qui vient bouleverser et plonger le film dans le drame. En effet, c'est au cours d'un malentendu avec elle que le scientifique tente de se téléporter lui-même et qu'il commet l'irréparable. La femme est donc à l'origine du drame et pire encore, elle conserve une attitude ambiguë. Au début, elle couche presque pour obtenir le scoop, et à la fin, elle est horrifiée et fascinée par la créature. Elle le quittera, évidement, pour retrouver son ancien amant, aussi insupportable que téméraire, métaphore de l'homme banal et d'un ennui mortel.

Eloge de la monstruosité

Qu'on se le dise. Le film commence gentiment, naïvement presque, comme tout bon film américain : on va manger un petit burger, on fait l'amour pudiquement, le tout dans une ambiance 80s un peu kitsch, un peu désuete. Le génial scientifique est un être solitaire, un être à l'ouest, passant ses journées à tester, à inventer. Sa vie, il la passe reclu chez lui, dans un laboratoire. Mais, un jour, il rencontre une femme, une journaliste, dont il tombe amoureux. Il lui montre ses expériences. Elle est fascinée, et, évidement, effrayée. Lui, se sent galvanisé. Il trouve enfin un appui, un soutien. Lentement, il s'ouvre au monde et prends conscience de son invention révolutionnaire : un téléporteur.

Puis, l'orgueil lui brûle les ailes. Il teste sur lui son invention, dans un excès de zèle. Pêché d'orgueil. Alors, il devient le monstre, la mouche, mutante et hideuse. Mais il n'est pas le seul monstre, il y a cet homme prêt à tuer pour récupérer son ex-amante, il y a cette femme qui manipule, il y a ses journalistes, prêts à tout pour un scoop. La mouche, quelque part, dans le modèle absolu de monstruosité qu'elle représente, reste plus humaine.

La métamorphose

Mais, il y a véritablement une dimension kafkaïenne dans ce film, ce qui le rend très riche et fascinant. La métamorphose est grisante. Le scientifique devient plus fort, plus rapide, plus intelligent. Puis, il devient colérique, obsédé et solitaire. Puis, il se coupe à jamais du monde. Il observe sa mue, devient son propre sujet d'expérimentation. Il s'interroge. Mais, le drame est en marche. Le sujet, proche de la science-fiction est en fait d'un classicisme pur. Il utilise les codes de la tragédie, une situation de non-retour, un amour impossible, une mort certaine, en faisant du scientifique un personnage antique et théâtral. Il est à fois génial et orgueilleux. Mais, surtout, il fait peur. On se met à oublier qu'il a été un homme autrefois et lui-même s'oublie. On veut le voir mourir, alors que c'était notre héros. On se retourne contre lui. Mais, dans un dernier regard, avant de mourir, on observe dans ses yeux couler une larme. La mue est complète. Il n'y a point de retour. Les autres personnages changent, eux aussi. On est seul, dans un huis-clos, face à la bête, qui vit en chacun de nous. Et surtout, tout changement nous dérange, tout ce qui n'entre pas dans les normes est monstrueux et est voué à disparaitre. Les interrogations morales, éthiques sont sous-jacentes dans ce film finalement très complexe.

Un film qui retrace la transformation physique et mentale d'un homme en monstre, ou comment la pathologie prend le dessus sur la normalité et comment l'étrange dérange plus que tout. C'est aussi une interrogation sur la science et l'orgueil de la recherche. La film est en cela une sorte de fable philosophique, complexe, et surtout, terrifiante.