Suzanne Unchained : une figure de l'héroïsme et de l'authenticité.

Ironie du sort ou coup de dé du hasard : Guillaume Nicloux est né précisément l’année où sortait l’adaptation de La religieuse Jacques Rivette, en 1966. On m’avait dit que cette dernière était meilleure que cette nouvelle version, mon expérience l’a démenti (à signaler que je suis un grand admirateur du texte original que je trouve beau, douloureux et transperçant). Cette version rend grâce à la souffrance et à une foi aussi belle que révoltée et sincère qui se dégage de ce texte, tout cela est ici bien mieux communiqué que dans la version antérieure, souvent trop légère et timorée bien qu’également très fidèle d’un point de vue textuelle, mais la religieuse de Rivette, Anna Karina, gardait toujours ses atours et ne semblait jamais réellement en proie à une souffrance inhumaine infligée, autant vous prévenir : ce n’est pas le cas ici.

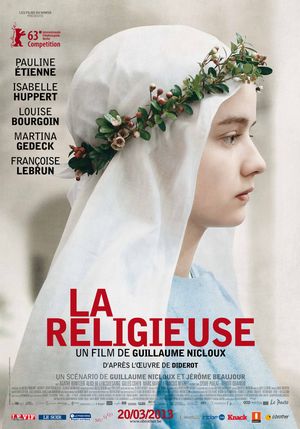

La religieuse c’est avant tout l’histoire de la pureté mise à mal et d’une liberté et dignité bafouée par une communauté pourtant censée représenter elle-même cette pureté et l’amour du prochain. Le récit détaillé d’une longue descente aux enfers dont on ne sort pas indemne. Et qui mieux que Pauline Etienne, douceur incarnée ; peau blanche, grands yeux bleux et d’une fragilité à fleur de peau apparente, pouvait incarner cette pureté. Casting de grâce entre Louise Bourgoin (ici surprenante en soeur supérieure rigide, presque terrifiante). Agathe Bonitzer (on se rappelle sa performance dans le magnifique A moi seule sorti il y a un an, qui racontait également une touchante une libération après un long enfer ; troublant écho), Isabelle Huppert (qui n’a plus à prouver ses compétences pour ce genre de rôles) et enfin une Françoise Lebrun incarnant la très poignante mère supérieure, Madame de Boni, bienveillante et protectrice pour Suzanne- la seule vraie sainte qui ne se perçoit pourtant que comme « une piètre chrétienne » dans sa lucidité-hélàs rappelée à Dieu trop vite, laissant sa protégée en proie aux pires atrocités. Finalement les mots de Diderot dans son encyclopédie résument à eux seuls la situation terrible : «La soumission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés, sans en excepter celles qui sont formées par le crime».

Il faut mettre un bémol : le film n’est pas parfait. La dernière partie avec Isabelle Huppert dans le rôle de la mère abusive, après le transfert de Marie-Suzanne dans un nouveau couvent, souffre de quelques longueurs gênantes qui auraient pu être évitées. Et c’est d’ailleurs en contraste avec le récit de la première heure où tout s’enchaîne plutôt bien et rapidement. Mais on pardonne volontiers ces longueurs par une photographie impeccable, une mise en scène soignée et le sens du détail apparent de Nicloux pour les costumes et les décors,ce du début à la fin, ainsi qu’une grande sensibilité manifeste à l’oeuvre originale. La seule prise de liberté est une fin teintée d’optimisme qui ne transparaissait pas dans le roman où il ne restait de Suzanne que les mémoires.

Une version d’une fidélité contemporaine.

Au final, on a un film très complet tant il aborde avec subtilité les thématiques morales présentes dans l’oeuvre de Diderot :liberté, foi, danger des excès de la religion ainsi qu’une forme d’héroïsme magnifique ; la capacité pour les êtres blessés à mort de renverser leur situation par leur seul volonté, et qui retranscrit à la perfection « une oeuvre née d’une conjonction paradoxale entre la mystification, l’attendrissement et la colère ». Ici portée aux nues par une jeune actrice habitée qui dégage incontestablement vulnérabilité poignante, entre une adaptation au théâtre universitaire par une comédienne qui m’avait déçu et une Anna Karina bien trop « grande dame du monde » pour le rôle chez Rivette, je suis ravi d’avoir enfin vu une Marie-Suzanne Simonin authentique à l’écran dont on peut palper la foi, la sainteté et la douleur à chaque plan.

Une figure de l’héroïsme et du courage profondément émouvante et d’une actualité incontestable : ne pas plier et ne pas se renier même devant les oppressions les plus violentes. Édifiant et d’une contemporanéité absolue.