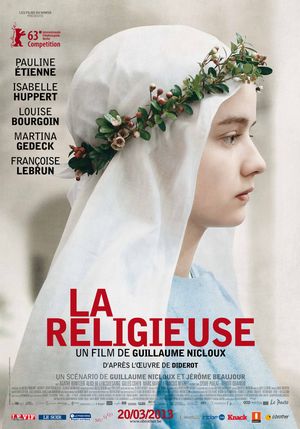

Le film s'ouvre sur un générique quasi complet, d'une sobriété désarmante. C'est rare. Fonctionnant comme un sas, ce générique est une introduction à l'austérité, à l'aridité du film. Adaptation du roman sulfureux et décrié de Diderot, faisant suite à la première et célèbre adaptation par Rivette pour le cinéma, le film de Guillaume Nicloux semble remonter à rebours dans le temps.

On retrouve la structure narrative d'un récit typique du XVIIIe siècle, à savoir des récits enchâssés et des structures en gigogne : un jeune homme trouve un manuscrit, la lecture conduit au récit principal du film, puis divers personnages font de brefs récits agissant comme autant de parenthèses et de digressions. On est bien dans du Diderot typique, on pense aussi à l'Abbé Prévost pour les intermèdes où le jeune homme interrompt sa lecture.

L'histoire de Suzanne, la jeune religieuse, est en 4 temps : un premier faux départ dans le couvent dirigé par la mère supérieure au bon coeur mais à la foi un peu étrange, un deuxième temps dans ce même couvent qui se clôt par la mort de la mère supérieure, un troisième temps, cauchemardesque, où Louise Bourgouin incarne avec talent une jeune mère supérieure dévote et sadique, et enfin un dernier temps, dans un autre couvent, avec Agathe Bonitzer en soeur jalouse et Isabelle Huppert en mère supérieure lesbienne et vampirique.

L'intérêt principal du film réside dans son austérité, son classicisme : sobriété et beauté des costumes, des décors, étude documentaire et minutieuse du quotidien dans un couvent - qu'il soit "normal" ou qu'il prenne la forme d'un calvaire. On songe à Dreyer, à son Jeanne D'Arc. L'ironie féroce de Diderot est rendue par un penchant du film vers le grotesque sinistre, dans certains rituels montrés, dans la violence peu réaliste des sentiments et des actions de certains personnages, dans la férocité des rapports de force et de société qui pèsent sur l'héroïne, ballottée contre son gré, contre sa foi. Le dernier segment me déçoit quelque peu, trop outré, même si j'aime beaucoup Huppert et que l'on reste fidèle au récit, je trouve que cela passe moins bien à l'écran.

Mais ce qui m'a le plus frappé dans ce film, et qui me convainc que c'est là une adaptation réussie du livre, c'est que partout, à chaque instant, on est frappé par l'irréfutable absence de Dieu : absent du coeur des personnages, absent des lieux qu'il devrait pourtant investir. Les rituels sont des mécaniques trop bien huilées, des simulacres auxquels personne ne semble croire et mus par des conventions, des traditions. Suzanne voudrait croire mais n'y parvient pas. De toutes, c'est elle qui a la foi la plus convaincante, justement parce qu'elle laisse place au doute et au libre arbitre. Elle croit en Dieu, mais sa foi se heurte aux constructions absurdes de l'Eglise. La première mère supérieure est bonne, mais sa foi semble n'être plus qu'un vestige de sa première révélation - elle confie n'avoir pas non plus vraiment choisi sa voie et finit probablement suicidée. Louise Bourgouin incarne la foi aveugle, la colère détachée de l'amour et du pardon que véhicule le christianisme, et personnalise les dérives dévotes de l'Eglise toute puissante de la France de l'Ancien Régime. Huppert elle, déborde d'amour et semble investie d'une sensualité mystique qui finit par la perdre et la déconnecter du monde. Tranquillement, le film et avant lui le récit de Diderot suggère qu'il n'appartient pas à une structure organisée et hiérarchisée de décider de nos vies, de dire si Dieu existe ou non. Un tel message devrait être rappelé plus souvent.