Monteverdi, je me le suis mis dans les oreilles pour écrire ce texte qui est moins une critique qu’un espace que j’ouvre à l’écriture qui me vient à propos de ce film « comme on en ose plus ». À noter d’ailleurs comme il vient démontrer qu’on en ose encore, ou à nouveau, comme si le besoin se faisait sentir puissamment d’amour et de lumière, comme si le besoin se faisait sentir par-dessus tout de sauver ce qui reste en nous d’humanité.

L’architecte avait osé un hôpital sans fenêtres à faire s’esbaudir les bourgeoises esthètes et séductrices. Plus jamais il ne le ferait. Il avait négligé la lumière et le jeune homme, l’apprenti architecte, lui redonne une part de sa chandelle nocturne. Le cinéaste ici nous redonne part de la vraie lumière, pas celle des projecteurs ni celle de la technique bien qu’il en fallut sans doute aussi mais, à l’instar de ces architectures turinoises dont il nous fait partager les splendeurs, il faut y pénétrer pour être baigné par elle.

Du dehors on ne voit rien, même si, sachant un peu quelque chose, on devine parfois, comme le psychanalyste, que quelque secret poison est distillé dans l’âme. C’est un film de contemplatif pour des contemplatifs. Nous sommes tous des contemplatifs pour peu que, suffisamment, nous y soyons incités ; pour un peu que, du fait de la vitesse, nous y soyons rassurés qu’on y risque que ce que l’on y met.

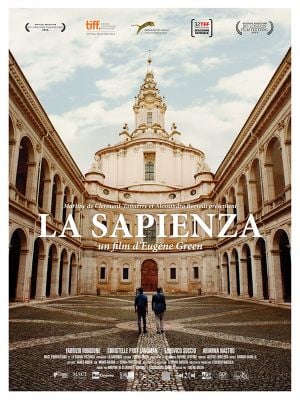

Âmes empoisonnées, cultivez l’espérance. Il faut un lieu à l’espérance, un lieu pour amener au jour la petite chose qui souffre, pour la baigner de lumière et d’amour, l’accompagner et la guider, il faut un lieu pour les hommes. L’architecte est un créateur de lieux, d’espaces pour les hommes et voilà qu’à celui-ci, déjà blessé, on demande de replier ses ailes de géant, plus, on demande qu’il se les coupe, les ailes. Ils partent, là-bas, dans cet espace magique aux confins de la Suisse et de l’Italie australe, couple blessé, et ils rencontrent ce qui espère de la rencontre.

Ne cherche pas à comprendre, contemple, accepte, laisses toi même taquiner par les parti pris esthétiques de l’auteur, son langage surprenant, l’étonnante diction de ses interprètes, son humour. Ils sont très beaux, les quatre et leur présence peu à peu devient si intense, si puissante. Par eux je me suis laissé prendre, non pas piégé, mais pris comme un enfant se laisse prendre par la main, ou dans les bras.

Et quand le film est fini il est bien fini, comme dans les films du temps jadis le film finissait simplement. Il n’y aura pas de numéro deux à La Sapienza. Il te laisse le mot, fais en bon usage et de la syntaxe aussi. Film espace à sa métrique, à son parlé qui se dédouble en deux lieux distincts reliés par un ombilic qui est toi, sans doute, enfin c’est comme on veut, je ne sais pas vraiment, je fais semblant de savoir là, surpris. Il y a deux scènes, celle qui est toujours du dedans vers le dehors, peut-être féminine et celle qui est toujours du dehors vers le dedans, sans doute masculine. Et cela fait une sorte d’ellipse nouée par l’image du vieil homme, voyageur atemporel, personnage secondaire d’une profondeur abyssale.

Mais je n’y connais rien et il se pourrait même que les experts étrillent ma prose. De quoi se mêle-t-il celui-là qui n’y connaît rien. Mais, s’il s’agissait juste de connaître !