Frontière naturelle entre la Géorgie et la Russie, le fleuve Inguri subit régulièrement de fortes crues, suite à de violents orages accompagnés de pluies diluviennes. Le fleuve charrie alors de grosses quantités de matières qui, à l’occasion, forment de petits îlots terreux très fertiles où les plus audacieux viennent tenter leur chance. C’est ce que fait un homme (Ilyas Salman), la soixantaine. Encore plein de vigueur, il entreprend de construire un abri. Sur l’île qu’il s’est choisie, il revient bientôt accompagné d’une adolescente (Mariam Buturishvili), une brunette à la féminité encore timide, genre élancée et maigrelette, mignonne avec le visage grêlé de taches de rousseur. On devine que c’est sa petite-fille, mais il faudra longtemps avant de le vérifier. Lui est plutôt du genre laconique, elle d’abord peu à l’aise sur l’îlot doit avoir néanmoins l’habitude de ce mutisme prolongé. Il faudra l’apparition d’un groupe de soldats armés sur un canot à moteur, pour qu’elle se décide à poser quelques questions et qu’on en sache (un peu) plus, alors que les soldats ne font que passer.

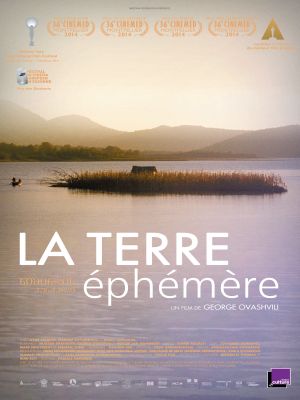

A portée de fusil de cette sorte de paradis terrestre, on se bat dans la forêt. Les bruits de la nature qui ponctuent une BO discrète mais adaptée, sont perturbés par des coups de feu, parfois en rafales. Sans chercher l’image esthétique, le réalisateur (Giorgo Ovashvili) donne à voir une région magnifique, où un homme tente de gagner sa vie en toute indépendance, puisque la terre qu’il a investie n’appartient à personne. C’est juste une création du fleuve, une création dont tout indique que les jours sont comptés.

Ces observations désignent deux parentés (au moins) pour ce film, L’île nue de Kaneto Shindo pour l’obstination au travail, la recherche d’indépendance et le refus du verbiage, mais aussi Printemps, été, automne, hiver… et printemps de Kim Ki-duk pour la beauté du lieu et l’établissement dans un endroit entouré d’eau. Il y a également la jeune fille qui apprend et s’épanouit auprès de son grand-père, initiateur qu’on peut rapprocher du moine bouddhiste chez Kim Ki-duk.

Venus d’on ne sait où, le grand-père et sa petite-fille ne reculent devant aucun effort, construction méthodique d’un abri en bois avec joli toit de chaume, pêche dans le fleuve et plantation de maïs. Un soir, le grand-père évoque les parents de la petite, qui ne verront jamais sa réussite à l’école (qu’elle affirme avoir terminée, mais devant attendre encore un an avant d’obtenir son diplôme).

Ce fragile équilibre va être bouleversé par un événement dramatique. Un soir au milieu des maïs, le grand-père tombe sur un soldat gravement blessé. Il décide de l’abriter sous son toit et de le soigner. On ne comprendra approximativement la situation qu’en voyant les patrouilles des différents camps, à la recherche d’un homme blessé se cachant dans le coin. Le grand-père a préféré faire ami-ami avec la patrouille Géorgienne, en espérant avoir la paix. Une tactique qui présente un vrai inconvénient, puisque ces soldats reviennent régulièrement.

Les soldats ont remarqué la petite, seule présence féminine visible aux alentours. Son grand-père la tient sous sa protection, mais elle est à un âge où le besoin d’intimité se fait sentir. La grossièreté des soldats en groupe sur la rive la met mal à l’aise. Par contre le soldat blessé, bien que ne parlant pas la même langue qu’elle, retient son attention, probablement à force de le côtoyer. Ce qui l’agace, c’est qu’il semble à peine la voir.

Un film très réussi esthétiquement et émotionnellement, mais dont le parti-pris de prendre le temps de montrer plutôt que d’expliquer se révèle à double tranchant. Si le spectateur va de découverte en découverte à propos des différents protagonistes, il reste en dehors des enjeux politiques. On peut imaginer que la volonté du réalisateur est d’éviter de mettre de l’huile sur le feu (en prenant trop ouvertement position), mais le spectateur reste sur sa faim. Il n’y a pas que des chasseurs dans la forêt. Une guerre fait des victimes, probablement même parmi les civils (les parents de la petite), mais on n’en aura qu’un aperçu elliptique, parce que les sous-titres indiquent que les uns et les autres s’expriment en Akhbaze, Géorgien et/ou en Russe. La vision que le réalisateur nous invite à avoir est que tout cela reste bien mesquin au regard des échelles permettant de décrire ce monde où la nature et les comportements sont immuables. C’est louable mais sans doute un peu réducteur.