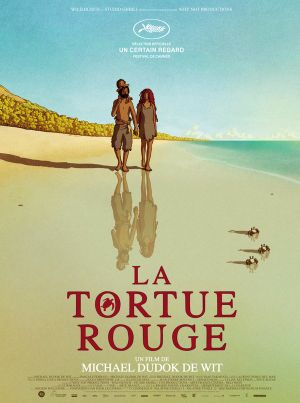

Je connaissais Dudok de Wit par son ironique et gentiment zen Le moine et le poisson et par Père et fille, petit bijou qui me laisse assez systématiquement en larmes. Avec La tortue rouge, il nous offre un poème, précis et simple, romance sans paroles traversée de l'odeur des vagues, du bruissement des bambous, des grandes ailes assignées au sans fond bleu du ciel, et à ce qui s'en vient du temps lorsqu'un dieu vous requiert, lune après lune, depuis l'ile sous les tempêtes, à l'ici lent des choses. Comme d'un haïku, l'on pourrait y trouver mille métaphores ; comme d'un haïku, cela se justifierait ; comme d'un haïku, l'on manquerait alors l'essentiel, je crois - le silence.

L'histoire tiendrait en quelques pages, une dizaine peut-être, moins sans doute. Mais le poème nécessite bien son heure vingt pour déplier ses rythmes. L'émotion ne s'en vient qu'à le suivre, il me semble. Espérer ici une morale ou les péripéties habituelles de la narration, c'est se condamner à la déception. La précision d'un geste, l'économie d'un mouvement pour transmettre un message, l'écrasante beauté du ciel suffisent (je n'aurai guère regretté qu'une étrange, fugace, émouvante mais inexplicable valse, encore trop bavarde à mon goût, dernier reste de tension démonstrative dans un film qui réussit ailleurs parfaitement à en faire l'économie). Les personnages sont en leur fond rapidement sans problèmes. Ils n'ont pas de masques et finissent par n'être qu'exactement ce qu'ils sont - dit autrement : ils ne se revendiquent d'aucune identité.

Il faut pouvoir se couler dans ce rythme-là, celui d'une vie sans autre histoire que celle tissée par la nature environnante et les sursauts des désirs, dissipés toujours plus finement par la grande paix de qui suit les rythmes de ce qui s'en vient. Les étonnantes grisailles nocturnes, les explosions du jour, l'incroyable des ciels, le vent, la vague, l'arbre, les mouvements de la vie animale, tout concourt à éteindre l'envie d'un "et après ?". Les choses passent, se passent, sans raison, ni pourquoi. Et la fin me cueille avec une émotion que je ne peux retenir, qui m'habite encore, ultime vers qui me bouleverse de simplicité et probablement entre en résonance avec une chose qui peut-être n'est que mienne, que je ne comprends pas bien, et que je ne saurais donc vous faire mieux partager que ce que j'en viens d'écrire.

Il en va ainsi des contes, qu'ils ne dépendent pas de leur lettre mais de la voix du conteur, qui continue à nous habiter une fois le dernier yékrak retenti.