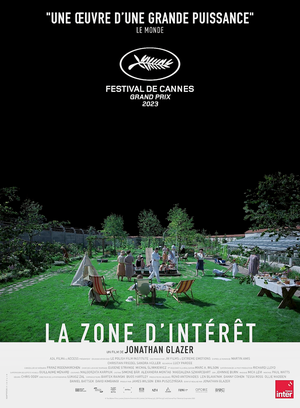

Lorsque je vois le film de Jonathan Glazer, une question me taraude tout au long du visionnage : est ce que le film pourrait être qualifié de subtil?

Oui, car tout repose sur le hors champ? On ne voit jamais l'intérieur du camp, on ne montre jamais l'horreur en face. On ne fait que suggérer, comme dans un bon film d'angoisse. Mais...

Non, car la Shoah est dans tout les plans. Dans le cadre, très souvent, avec la fumée du train, les remparts du camp dans l'arrière plan. Par un os dans la rivière, par des sons constants qui proviennent du camp. On ne pourrait pas dire avec honnêteté intellectuelle que ce film prend le parti des gens qu'il montre. C'est d'ailleurs probablement le plus horrifiant : le fait que ces gens soient heureux. Et ils sont heureux alors qu'ils ont conscience de ce qu'ils font. Et si l'on s'est égaré à avoir une once d'empathie, Glazer nous rappelle à l'ordre : voilà ce que sont ces gens, à l'air de gentils bourgeois bien sous tout rapport. Certains pourraient dire que la limite du film est là : lorsque, sans montrer directement la Shoah, on en montre frontalement les décisions adminitrative, via une scène de réunion glaçante, mais vous l'aurez compris, ça n'est pour moi pas une limite mais une force. La force de regarder les chefs d'orchestre de l'objection dans les yeux, et de se poser des questions que personne ne voudrait se poser : un directeur de camp d'extermination peut-il faire un bon père de famille? Sa femme, sachant ce qu'il s'y passe, peut elle etre heureuse ? Quelles seraient la déformation professionnelle d'un tel homme? Tant de questions profondément dérangeante qui nous anime tout au long du film.

La limite du métrage serait plutôt son accessibilité. Multipliant les effets perturbants, restant à distance de ses personnages, La Zone d'intérêt n'est pas un film qui vous prend par la main. C'est un film assez intellectuel, dont l'intérêt n'est pas l'histoire, mais les questions qui vont animer le spectateur pendant le visionnage