Un film-expérience qui illustre ou suggère à merveille trois concepts centraux en psychologie sociale et en éthique :

(1) L'angle mort éthique :

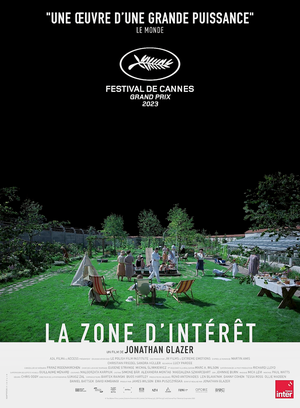

Il est aujourd’hui facile de repérer certains « angles morts » (ou points aveugles) éthiques des sociétés passées : des attitudes comme le racisme et des pratiques comme l’esclavage passaient inaperçues aux yeux des générations précédentes (sauf parfois à ceux des philosophes, capables de prendre du recul critique sur les conventions et les pratiques en vigueur dans un contexte donné) mais sont désormais reconnues comme immorales. Autrement dit, on parvient aujourd’hui facilement à identifier ce qui était invisible et banalisé, à tel point qu’on peut se demander : « Comment faisaient-ils pour ne pas s’en rendre compte ? ». Le film La Zone d'intérêt illustre ce phénomène à travers une famille qui mène une vie paisible à côté du camp de concentration d’Auschwitz, s’occupant de son jardin, sans prêter attention à l’horreur qui se déroule autour.

De la même manière, notre société actuelle possède probablement ses propres angles morts moraux, qui apparaîtront flagrants aux yeux des générations futures.

« Un jour viendra où l’idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres [...] [sentients] et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu’aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains » Claude Lévi-Strauss, 2001.

Prêtons alors attention aux réflexions des philosophes qui mettent en lumière les incohérences entre nos jugements et nos pratiques ainsi qu'entre nos jugements eux-mêmes, et en tirent les implications. En particulier, voici un passage de la « Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale », notamment publiée dans le journal « Le Monde » écrite ou signée par 550 chercheurs et chercheuses spécialisé(e)s en éthique et philosophie politique du monde entier :

« En éthologie et en neurobiologie, il est bien établi que les mammifères, les oiseaux, les poissons et de nombreux invertébrés sont sentients, c’est-à-dire capables de ressentir du plaisir, de la douleur et des émotions. […] Il s’ensuit qu’ils ont des intérêts : nos comportements affectent leur bien-être et sont susceptibles de leur faire du bien ou du mal. Lorsque nous blessons un chien ou un cochon, lorsque nous maintenons en captivité un poulet ou un saumon, lorsque nous tuons un veau pour sa chair ou un vison pour sa peau, nous contrevenons gravement à ses intérêts les plus fondamentaux.

Pourtant, tous ces dommages pourraient être évités. [...] D’un point de vue politique et institutionnel, il est possible de cesser de voir les animaux comme de simples ressources à notre disposition.

Le fait que ces individus ne soient pas membres de l’espèce Homo sapiens n’y change rien : […] l’intuition spéciste ne résiste pas à un examen attentif. Toute chose égale par ailleurs, l’appartenance à un groupe biologique (qu’il soit délimité par l’espèce, la couleur de peau ou le sexe) ne peut justifier des inégalités de considération ou de traitement.

Il existe des différences entre les êtres humains et les autres animaux, tout comme il en existe entre les individus au sein des espèces. Certaines capacités cognitives sophistiquées donnent certes lieu à des intérêts particuliers, qui peuvent à leur tour justifier des traitements particuliers. Mais les capacités d’un individu à composer des symphonies, à faire des calculs mathématiques avancés ou à se projeter dans un avenir lointain, aussi admirables soient-elles, n’affectent pas la considération due à son intérêt à ressentir du plaisir et à ne pas souffrir. Les intérêts des plus intelligents parmi nous n’importent pas davantage que les intérêts équivalents de ceux qui le sont moins. Soutenir l’inverse reviendrait à hiérarchiser les individus en fonction d’une faculté n’ayant aucune pertinence morale. Une telle attitude […] serait moralement indéfendable.

Il est en somme difficile d’échapper à cette conclusion : parce que l’exploitation animale nuit aux animaux sans nécessité*, elle est foncièrement injuste. Il est donc essentiel d’œuvrer à sa disparition, en visant notamment la fermeture des abattoirs, l’interdiction de la pêche et le développement d’une agriculture végétale » Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale, 2022.

*Déclaration de la plus grande association de nutritionnistes au monde qui témoigne des connaissances scientifiques sur le sujet : « Les alimentations végétariennes, y compris le végétalisme, bien menées sont adaptées à tous les stades de la vie, notamment aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents ainsi qu’aux sportifs […] et peuvent présenter des avantages dans la prévention et le traitement de certaines maladies ».

(2) Le cercle de considération moral

Qui importe moralement ? Quelle caractéristique doit posséder un être pour importer moralement ? Qu’est-ce qui constitue un critère pertinent de considération morale ? Qu'est-ce qui distingue les êtres qui importent moralement des êtres qui n'importent pas moralement ?

Première tentative de réponse : le critère de l’intelligence.

Argument 1 contre ce critère : il a des implications non convaincantes, car il exclut de nombreux êtres qui ont des facultés cognitives différentes ou moindres que d’autres mais qui sont évidemment des patients moraux, comme les enfants, handicapés mentaux ou séniles.

Argument 2 contre ce critère : il relève d’une discrimination arbitraire (capacitisme). Peut-être qu'un être intelligent a des intérêts spécifiques que n'a pas un être non intelligent, comme le fait de faire des études ou d’avoir le droit de vote. Cependant, puisqu’il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour avoir quelque intérêt que ce soit, mépriser les intérêts qu'a un être moins intelligent (comme un intérêt à vivre et à ne pas souffrir) sous prétexte qu'il est moins intelligent, c'est une discrimination arbitraire.

Discrimination arbitraire : consiste à tenter de justifier des traitements en prétextant des différences sans lien logique avec ces traitements.

Ex : refuser l’accès à la faculté de maths à un individu qui n’a pas les compétences intellectuelles pour faire des calculs n’est pas une discrimination arbitraire car il y a un rapport entre les deux.

Ex : refuser le droit de vote à un enfant de 6 ans et à une vache parce qu’ils n’ont pas les compétences pour comprendre des enjeux politiques n’est pas une discrimination arbitraire.

Ex : faire souffrir ou tuer un individu parce qu’il est moins intelligent et ne sait pas résoudre des équations complexes est une discrimination arbitraire car il n’y a pas de rapport entre les deux.

Ainsi, le simple fait qu’un être, quel qu’il soit, soit moins intelligent que d’autres, ne justifie pas de mépriser les intérêts qui sont les siens. Par exemple dire qu’un poisson ou un chien est moins intelligent n’est pas un argument valable pour lui causer du tort. « Si le fait pour un humain de posséder un degré d’intelligence plus élevé qu’un autre ne justifie pas qu’il se serve de cet autre comme moyen pour ses fins, comment cela pourrait-il justifier qu’un humain exploite des êtres non humains ? » Peter Singer, 2000.

Deuxième tentative de réponse : le critère d’appartenance à une espèce.

Argument 1 contre ce critère : ce qu'on entend généralement par « espèce » (conception essentialiste) vient d'une conception fixiste du monde contraire aux connaissances actuelles en biologie. L’importance accordée à la notion d’espèce se comprend dans le contexte créationniste qui a dominé en Occident jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle renvoie en effet à la biologique créationniste prédarwinienne dont l’objectif n’était pas de créer des classifications biologiques pour mieux penser le réel, mais de « découvrir » « la » classification des êtres correspondant au plan de la « création » de dieu. Les taxinomistes avaient ainsi voulu recomposer ce plan dans une classification-collection de toutes les « essences » (des espèces ou des races imaginées par dieu avant de créer effectivement les individus qui les incarnent), chacune représentée par un « spécimen-type ». Depuis que l'on sait que la sélection naturelle est le mécanisme qui explique la variation des caractéristiques des êtres vivants au cours du temps (Darwin le reconnaissait lui-même), on sait que les espèces n’existent pas. Ce qui existe, ce sont des individus ayant des caractéristiques plus ou moins différentes et ayant des ancêtres communs plus ou moins récents. L'espèce n'est qu'une manière de découper le monde en inventant des catégories qui n'existent que dans nos têtes, c'est une convention de langage (nominalisme, conventionnalisme).

Plus d'une vingtaine de définitions de l'espèce qui proposent des découpages très différents ont été proposées, mais chacune se heurte à des incohérences par rapport à notre conception essentialiste. Par exemple, selon la définition morphologique qui, les femelles et les mâles que l'on pense être d'une même espèce mais qui diffèrent morphologiquement (dismorphisme sexuel) sont de deux espèces différentes, des individus changent d'espèce au cours de leur vie (ex : chez les papillons et les grenouilles), et des individus qui ressemblent à d'autres que l'on considère être d'une autre espèce seraient en fait de la même espèce (mimétisme). Selon la définition biologique donnée par le biologiste Ernst Mayr en 1942, « une population dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux [interfécondité] et engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelle ». Premièrement, cela exclut les organismes qui ne se reproduisent pas par reproduction sexuée et représentent l'écrasante majorité du vivant. Deuxièmement, on remarque des incohérences au sein même des individus qui se reproduisent de manière sexuée, comme avec le cas des "espèces" en anneaux. On pense par exemple à sept populations de Goélands reparties autour du pôle Nord. Chaque population peut se reproduire avec une autre (la une avec la deux, etc.) donc devraient être considérées comme étant de la même espèce sauf la septième et la première qui ne peuvent pas se reproduire ensemble et ne seraient donc pas de la même espèce. Troisièmement, des espèces considérées comme distinctes peuvent avoir une descendance féconde (ex : l’Ours polaire et le Grizzly, les loups et les coyotes).

Argument 2 contre ce critère : il a des implications non convaincantes. Ex1 : alors si E.T. existait, il ne serait pas immoral de s’en prendre à lui ou qu’il s’en prenne à nous. Ex2 : alors il n’aurait pas été immoral que le premier ou la première Homo Sapiens s’en prenne à ses parents.

Argument 3 contre ce critère : c’est une discrimination arbitraire : si on dit qu’on peut faire souffrir ou tuer un être sous le seul prétexte que c’est un cheval ou une vache plutôt qu'un humain, il n'y a aucun rapport entre les caractéristiques mentionnées (le fait d’avoir un museau et des pattes plutôt qu’un menton et des pieds) et le traitement que l'on cherche à justifier.

« Il a été dit que la discrimination sexuelle était la dernière forme de discrimination universellement acceptée et ouvertement pratiquée. […] Il vaut mieux se garder de parler de ‘’dernière forme de discrimination’’. S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir des mouvements de libération, ce devrait être la difficulté qu’il y a à prendre conscience des préjugés cachés que peuvent receler nos attitudes envers des groupes particuliers. […] Des pratiques antérieurement considérées comme […] inévitables en viennent […] à apparaître comme étant le résultat de préjugés injustifiables. Qui peut dire en toute certitude qu’aucune de ses attitudes et pratiques ne peut être légitimement remise en question ? Si nous voulons éviter de nous comporter comme des oppresseurs, nous devons être prêts à repenser nos attitudes. Dans un passage tourné vers l’avenir, datant d’une époque où les esclaves noirs étaient encore traités dans les colonies britanniques […], Bentham déclara : ‘’Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n’est en rien une raison pour qu’un être humain soit abandonné sans recours au caprice d’un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine l’os sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort’’ » Peter Singer, 2000.

Spécisme : tout comme le racisme est une discrimination arbitraire selon la race et le sexisme une discrimination arbitraire selon le sexe, le spécisme est une discrimination arbitraire selon l’espèce.

Ces trois discriminations sont arbitraires pour la même raison : elles consistent à accorder moins d’importance ou pas d‘importance aux intérêts de certains individus en prétextant des différences de caractéristiques biologiques (ex : vagin, couleur de peau foncée, museau) sans rapport avec les traitements infligés (ex : les considérer comme de la matière première à transformer).

Ainsi, faire coïncider la frontière du cercle de considération morale avec la catégorie d’espèce humaine est injustifiable.

Une réponse pertinente : la sentience, c’est-à-dire la capacité à avoir des expériences vécues positives (accompagnées de plaisir) ou négatives (accompagnées de douleur). C’est la sentience qui distingue la réaction d’un animal de celle d’un smartphone ou d’une plante. Lorsque je me coupe, ma sentience ne correspond pas à la réaction par saignement ou mouvement réflexe, mais au fait que j’ai une expérience vécue de la douleur. Ce qui touche physiologiquement l’organisme sentient devient une expérience qui arrive à quelqu’un. Le sujet sentient ne fait alors pas qu'être en vie, mais peut jouir de sa vie, tirer satisfaction des choses qui l'affectent.

La sentience est suffisante : il n’y a pas besoin d’avoir autre chose (ex : un haut degré d’intelligence) pour avoir des intérêts (ex : à ne pas souffrir et à vivre).

La sentience est nécessaire : si un être n’est pas sentient (ex : un arbre, un caillou, une table, un champignon), il n’est pas quelqu’un qui ferait l’expérience de quoi que ce soit, donc il ne peut pas avoir d’intérêts donc on ne peut pas lui causer du tort.

Ainsi, s’il y a une seule coupure morale au sein de l’Univers, c’est entre les êtres sentients qui ont des intérêts (au moins les mammifères, les oiseaux, les poissons) et les êtres non sentients qui n’en ont pas (les bactéries, les plantes, les champignons, et quelques très rares animaux comme les éponges, les moules et les huîtres).

Si les avantages éthico-juridico-politiques ne revenaient au départ qu'aux humains adultes, sans handicap mental, blancs, riches et propriétaires qui les ont conçus, la sphère de celles et ceux dont les intérêts sont à prendre en considération a ensuite été étendue. Cette frontière est mouvante et susceptible de bouger en marquant la limite de groupes plus ou moins élargis (le clan, la tribu, le sexe, la race, l’espèce, le règne, etc.).

Le film La Zone d’intérêt montre comment les Juifs étaient exclus de la sphère de considération éthico-juridico-politique, symbolisée par le mur qui sépare le jardin de la propriété familiale du camp de concentration. Tout comme l’Humanisme (dont l’envers est le spécisme) trace une ligne de démarcation éthique autour de la catégorie qu’est l’espèce, le racisme esquisse une frontière éthique autour de la catégorie qu’est la race. Selon Patrice Rouget dans La violence de l'humanisme, il s’agit toujours du même mécanisme d’exclusion, dont on « fait varier le curseur ». Le nazisme a déplacé la frontière pour la placer entre les Aryens et des autres. « Le racisme n'est pas la mise en échec de l'Humanisme, il en est au contraire l'affirmation la plus exigeante, la plus incandescente, la plus “pure“. Toutes les formes d'exclusion sont contenues en germe dans l'idéologie de l'humanisme métaphysique. Auschwitz est un point d'orgue, un moment orgastique, une apothéose de l'humanisme métaphysique ». Cette frontière « n’avait fait que glisser, parce qu’elle existait déjà, et qu’elle a toujours eu partie liée avec le meurtre ». C'est également ce que soutient l'anthropologue Claude Lévi-Strauss dans le passage suivant : « J'ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d'abord avec le colonialisme, puis avec le fascisme, enfin les camps d'extermination, cela s'inscrit non en opposition ou en contradiction avec le prétendu humanisme sous la forme où nous le pratiquons depuis plusieurs siècles, mais, dirais-je, presque dans son prolongement naturel. Puisque c'est, en quelque sorte, d'une seule et même foulée que l'homme a commencé par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces [...], et s'est ensuite trouvé amené à reporter cette frontière au sein de l'espèce humaine, séparant certaines catégories reconnues seules véritablement humaines d'autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à discriminer entre espèces [...] humaines et non humaines » Claude Lévi-Strauss.

Cela rejoint l’analogie entre les abattoirs et les camps d’extermination établie par les écrivains et philosophes juifs d’après 1945 (tels que Vassili Grossman, Isaac Bashevis Singer, Elias Canetti, Primo Levi, Romain Gary, Theodor Adorno, Max Horkheimer ou encore Jacques Derrida), bien que l'industrie de la viande ne cherche pas à éradiquer ses victimes mais les condamne à un massacre sans fin (l’élevage qui livre indéfiniment l’abattoir).

Patrice Rouget dénonce alors la position des antiracistes qui luttent pour la prise en compte des intérêts des humains de couleur de peau noire, non pas parce qu’ils ont des intérêts à considérer, mais au nom de leur inclusion au sein de la catégorie des humains. Cette stratégie humaniste suprématiste ne fait que repousser la frontière que d’autres continuent à subir.

(3) Les stratégies de prévention de la dissonance :

En psychologie sociale, la dissonance cognitive est l'état d’inconfort psychologique qui peut être provoqué par une incohérence entre nos croyances et nos pratiques, comme entre le fait de penser que rien ne justifie le racisme et le fait de posséder un esclave. Afin de réduire cet inconfort, un individu utiliser inconsciemment trois stratégies :

a) Stratégie rationnelle : changer ses comportements pour les adapter à sa pensée, par exemple en arrêtant de posséder des esclaves. En pratique, ce n'est pas la stratégie majoritaire, et les travaux sur la dissonance et la théorie de l’engagement ont montré la tendance inverse : nos actes nous engagent, et on a tendance à changer notre système de croyance pour rationaliser nos comportements.

b) Stratégie du raisonnement motivé : tenter de justifier le comportement a posteriori, adapter ses pensées à sa pratique. Cela consiste à former des pensées consonantes pour retrouver un état de consonance cognitive ou confort psychologique, par exemple en essayant de chercher toutes sortes de (mauvais) arguments pour penser que l’esclavage est acceptable, pas si grave ou nécessaire. Les psychologues parlent de « paradoxe de la viande » concernant la consommation de viande qui s’accompagne de pensées telles que « les animaux qu’on mange sont moins intelligents* », « manger de la viande est nécessaire pour la santé », etc.

*Cela explique qu'on a tendance à attribuer moins d'intelligence et d’émotions aux cochons et aux vaches qu'aux chiens et aux chevaux (en plus du fait qu’on a tendance à largement sous-estimer les capacités mentales des autres animaux en général). C’est un processus de démentalisation : la négation de la vie mentale.

Cela peut être renforcé par la publicité de type « suicide food » qui suggère que les animaux sont heureux de se faire tuer, démembrer et découper.

c) Stratégies d’évitement ou de prévention de la dissonance : ne pas se confronter au problème en pensant à autre chose, par exemple en ne regardant pas les vidéos tournées dans les abattoirs ou en oubliant que le morceau de viande est un animal mort. L’évitement est accentué par le vocabulaire utilisé. Par exemple, pour éviter que le consommateur fasse le lien entre l’individu singulier et le produit, on lui propose d’acheter « du cuir » et non « la peau d'une vache », « du lait » et non « le lait maternel d'une vache », « un poulet » et non « un coq », « du porc » et non « le morceau d'un cochon », « du bœuf » et non « le morceau d’une vache ou d’un taureau », etc. On parle également de « bien-être » pour désigner le traitement qu'il s'agit de réserver aux êtres considérés comme de la matière première à transformer que l'on livre par camions entiers aux abattoirs. Enfin, en ce qui concerne ces derniers, on parle « d’outil » pour désigner un couteau, « d’étourdissement » pour désigner une perforation du crâne ou « d’endormissement » pour désigner une asphyxie au gaz.

« Dans un système qui a usé de la séparation des tâches entre ceux qui donnent les ordres de tuer et ceux qui les exécutent, diluant ainsi les responsabilités et s'appliquant à "banaliser le mal", les fusillades furent abandonnées pour le gaz, qualifié de "procédé médical" : c'est en ce sens que les nazis remplacèrent le terme "meurtre" par l'expression "accorder une mort miséricordieuse" en évitant des "souffrances inutiles". Selon des logiques qui semblent proches, on notera que c'est dans ces mêmes termes que la législation en matière d'abattage des animaux de boucherie s'exprime : éviter les "souffrances inutiles" en procédant à un abattage "humanitaire". [....] Cela signifie implicitement que la violence que l'on fait subir à la victime est légitime ; que ce n'est donc pas quant à la finalité de l'acte qu'un débat peut avoir lieu, mais sur la seule question de ses modalités. La condamnation unanime des souffrances infligées "inutilement" est la manière la plus subtile et la plus efficace d'éviter une interrogation plus radicale : d'abord parce qu'elle ne porte pas atteinte au fond, ensuite parce que l'amélioration du sort des victimes paraît relever d'une intention bienveillante, voire d'une forme de respect qui fonctionne comme un cache » Florence Burgat.

« Devant nous, chaque jour, se dressent les morceaux des corps de ceux que nous massacrons, mais nous continuons de faire comme s'ils n'avaient ni réalité ni importance. Nous nous comportons, à l’égard de ces victimes-là, en négationnistes fanatiques. [...] Nous occultons la réalité du meurtre de ceux que nous consommons par de multiples dénis, euphémisations et stratégies d'évitement » Méryl Pinque.

On peut distinguer l’ignorance sincère de l’ignorance feinte (se mentir à soi-même). Par exemple, si on demande aux gens qui mangent de la viande si on a besoin de manger de la viande, s’il est vrai qu’en France 95% des cochons et 99% des lapins ne voient pas la lumière du jour avant d’aller à l’abattoir, ou encore s’il est vrai que les animaux sont tués à moins de 10% de leur espérance de vie, la plupart des gens répondent puis modifient leurs réponses si on leur dit qu’ils gagnent de l’argent en cas de bonne réponse.

Le film La Zone d’intérêt illustre ce phénomène à travers le fait que la famille se focalise sur des occupations banales et ignore autant que possible les signes qui rappellent les atrocités en cours aux alentours.