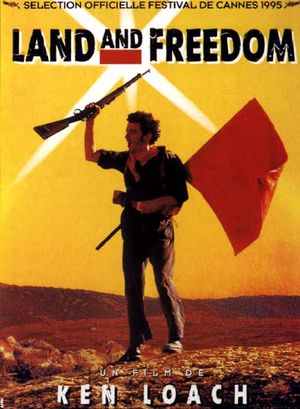

Qu’est-ce qu’une guerre juste ? Cette question, propre à tout bon devoir de philosophie, Ken Loach l’a prise à bras-le-corps. Land and Freedom est un film qui ne change jamais de côté, et le bon côté, c’est celui de la résistance à l’extrême-droite. Il fait resurgir une histoire où résonnent les sigles non seulement du Parti communiste espagnol, mais surtout du POUM et du CNT. Il s’accroche ainsi au même portemanteau que le Guernica de Picasso, L’Espoir de Malraux, l’Hommage à la Catalogne d’Orwell et la célèbre photographie — truquée ou pas — de Robert Capa. Il est le premier long-métrage situé sur le théâtre d’un conflit toujours oublié : le front d’Aragon, celui des pouilleux et des hérétiques, des troupes les plus mal équipées, privées d’armes par Moscou. Le premier à rappeler que, loin d’avoir tous été enrégimentés dans les Brigades internationales, étroitement contrôlées par les communistes, des volontaires étrangers avaient aussi rejoint les effectifs des anarchistes et des trotskistes. Le premier encore à témoigner de la façon dont les colonnes républicaines aux ordres de Staline ont fait rentrer les miliciens dans le rang de l’encadrement, dont elles ont écrasé les autres soulèvements antifranquistes en travaillant main dans la main avec la police, en mettant plus d’ardeur à étouffer leur aile gauche qu’à affronter leurs ennemis légitimes. Qu’est-ce qu’une guerre juste, sinon d’abord une guerre injuste ? Telle est la raison raisonnable de la montrer. En lisant les lettres archivées de son grand-père, qui vient de mourir, une jeune femme fait revivre ses souvenirs par bribes, comme lorsqu’on reconstitue un objet ancien à partir de quelques fragments épars. Ce travail quasi archéologique d’exhumation du passé s’apparente au procédé qui enclenche la narration dans Sur la Route de Madison, le chef-d’œuvre de Clint Eastwood. Il formalise également un passage de témoin : la petite-fille découvre l’engagement de son aïeul et reprendra le flambeau de luttes que Loach refuse de déclarer obsolètes. Belle métaphore pour repenser aujourd’hui des vertus communautaires trop souvent dévalorisées.

https://zupimages.net/up/20/42/gvg0.jpg

L’intrigue relate le parcours de David Carr, un chômeur anglais idéaliste parti en 1936 rejoindre les camarades au nom de la causa, comme on disait alors du côté de Madrid ou de Teruel, et qui finira déchiré entre allégeance et loyauté. Le Loach observateur lucide et révolté des injustices de la société britannique s’efface devant un autre Loach, plus secret, moins immédiat, plus nostalgique, plus sentimental aussi. Le danger était grand de tomber dans le didactisme pataud, de s’égarer dans les méandres de querelles politiques inextricables. Or l’auteur abolit les artifices de la reconstitution étriquée et ne montre du champ de bataille que quelques escarmouches dont l’enjeu apparaît de manière fugitive et parcellaire. Loin de retracer toute la guerre civile espagnole, dans ses faits et ses implications, il choisit d’en évoquer seulement une facette. À savoir la liquidation des espoirs d’un peuple qui rêvait d’une impossible liberté. Une règle tacite exige en effet que chaque mouvement révolutionnaire soit voilé par la fatalité de l’échec. Certes, échec il y a. Mais on le voudrait dissuasif de toute autre tentative. La force de Land and Freedom est justement de le raconter en détail, et de le trouver superbe et poignant. Lorsque David déchire sa carte du PC, lorsque les poumistes enragent en jetant leurs armes aux pieds des staliniens, on est au cœur du drame de ces combattants : celui d’avoir été floués. Inutile de préciser qu’on fulmine et qu’on pleure avec eux. Implacable et salutaire, le réquisitoire illustre une douloureuse loi d’airain : toujours les purs, les passionnés, les sincères seront bernés, éliminés et phagocytés par ceux qui prétendront défendre leurs idées, au nom d’une soi-disant déviance ou au contraire d’un intérêt supérieur. Et toujours les médiocres et les magouilleurs conforteront ainsi un pouvoir qu’ils tremblent de voir menacé.

Le cinéaste aurait pu composer une symphonie, il a écrit une sonate. Il s'intéresse essentiellement au groupe multilingue de francs-tireurs cosmopolites, hommes et femmes, soldats amateurs et bon enfant qui crapahutent, pleurent, se déchirent, s'aiment dans la sierra catalane, de tranchées en collines, de collines en villages. Potlatch généreux luttant au nom d’une conviction commune, réunissant les prolétaires de tous pays, le Français et l’Allemand antinazi, l’ancienne femme de ménage et l’activiste de l’IRA : toutes les petites mains d’une utopie joyeusement mise en application. Ces garçons et ces filles en bleus de chauffe qui blaguent, flirtent, rient, se disputent, insultent vertement les franquistes d’en face pour se donner du cœur au ventre, mangent en maugréant les sempiternels haricots de l’ordinaire, un vieux Mauser calé entre les genoux, un foulard rouge ou noir autour du cou, Loach les arrache aux photos sépia, aux bandes grises et tremblotantes des actualités d’époque, et les restitue jeunes, intacts, vivants, vibrants. En dépit de ses inébranlables convictions gauchistes, il ne verse jamais dans le prêchi-prêcha militant, même si le film s’affirme ouvertement et naïvement partisan, même si l’on refuse d’avaler avec docilité faucilles et marteaux, drapeaux rouges et poings levés. Car sa sensibilité reflète l’impalpable sentiment de fraternité, de rédemption et de dignité qu’ont éprouvé les protagonistes de la révolution espagnole. Elle consiste à traduire les rébarbatives dissensions politiques par des déchirements individuels. Et elle ne rabaisse personne : lorsqu’il décrit des adversaires, le réalisateur conserve l’œil tendre et l’ironie chaleureuse. Prenons le brave paysan qui, au cours d’un débat houleux, s’oppose à la collectivisation immédiate. C’est une figure à la Pagnol. Il écoute l’un, contredit l’autre, tente avec un bel enthousiasme d’exprimer son point de vue (loin d’être idiot, au demeurant). Et ce qui pourrait être aussi pénible qu’une réunion de kolkhoze dans un film soviétique des années cinquante devient une truculente pièce en un acte, pleine de saveur et de fantaisie.

https://zupimages.net/up/20/42/cv2f.jpg

Par-delà la solennité inhabituelle du propos, Loach demeure obstinément fidèle à lui-même, aussi proche qu'il l'a toujours été du vécu, de son frémissement immédiat. Il ne cherche pas de faux-fuyants dans l’examen de la vie contemporaine et des évènements du passé. Tout passe chez lui par des personnages, des émotions, des confrontations, des altercations, des rencontres. Le contexte se ramène à l'unique nécessaire, les péripéties de la guerre ne sont vues qu'à la hauteur d'une poignée de recrues que l’on reconnait très directement comme nos semblables. Mais cette conjugaison au présent serait tout aussi artificielle qu'une évocation soigneuse si elle ne reposait sur une attention aiguë à l'élément humain, à son devenir mouvant, contrasté, insaisissable. L’ouvrier de Liverpool a tôt fait d'oublier les slogans et les images d'Épinal pour assumer la réalité en ce qu'elle a de plus confus et de plus arbitraire. De même qu'il apprend à ses dépens que Blanca n'est pas la fille facile qu'on lui a fait croire, il découvre peu à peu que l'héroïsme n'est le plus souvent qu'une sale besogne, que l'ennemi n'est pas aussi clairement identifiable qu'il l'imaginait ; et le fusil qui lui éclate à la figure semble lui infliger la revanche même d'une culpabilité qui n'a plus de lieu. Sous ses yeux, les abstractions se revêtent d'un poids de chair et surtout de sang n'autorisant plus aucune certitude arrêtée. La lutte devient une sorte de "service inutile", d'autant plus méritoire que la foi vacille, hésite entre plusieurs causes, se soumet cependant à l'action collective par un entraînement qui est celui-là même de la vie. Cette ambivalence trouve l’une de ses expressions les plus fortes dans la scène où David, après quelques instants de doute, se joint à ses compagnons pour chanter L'Internationale, porté par un élan plus puissant que toute consigne ou toute désillusion politique, et qui parait presque s'adresser à un objet inaccessible. Car Loach offre à ses personnages une sorte de prescience manichéenne : ils ont un compréhension claire de ce qui arrive, comme s’ils avaient ouvert l’enveloppe scellant leur destinée.

L’équilibre toujours menacé entre l'idéal et le réel, la difficulté et la ténacité de l'aspiration à se dégager des vicissitudes qui la traversent, on les rencontre chez la plupart des autres belligérants. Ce dont témoigne par exemple le moment où l'un des engagés apprend que sa femme le trompe, mais décide après un mouvement d'humeur de rester sur le front. C'est ce qui empêche le récit de se figer dans des archétypes ou des jugements de valeur. Il n'est pas jusqu'au futur suppôt du stalinisme qui, au cours de la discussion sur la répartition des terres, ne défende des arguments légitimes — et l'on ne peut que comprendre les hésitations de David, son égarement en faveur du camp adverse. On songe à la fameuse maxime de La Règle du Jeu, selon laquelle "il y a quelque chose de terrible : c'est que tout le monde a ses raisons". Et on pense plus encore au Renoir de La Grande Illusion et de La Marseillaise devant cette vision du combat idéologique comme amenuisé et transcendé à la fois par la nature humaine, débordé par une communauté plus complexe, plus concrète, qui vient bousculer de son ironie et de sa poésie la rigidité des systèmes. À la manière de Rosenthal et Maréchal se reconnaissant au fond de la tourmente de 1914, l'Anglais de Land and Freedom peut ainsi retrouver un frère dans le milicien sur lequel il tire à Barcelone, et un lien non moins intime avec le vivant en la personne de la vieille dame qui revient de faire ses courses et rappelle les républicains divisés au bon sens le plus primitif. Si Loach parvient à renouveler à ce point l'immémoriale lamentation autour de la mystique qui se dégrade en politique, c'est dans la mesure où il ne sépare pas ses personnages d'un fond de vitalité désespérée, d'une espèce de confiance organique et presque animale qui, plus sûrement qu'aucun concept, sait faire face à la trahison, à la déception, à la mort, à l’oubli. Et si sa voix est si précieuse, c’est parce qu’elle se borne à montrer les hommes tels qu'ils sont, dans leur présence au monde, si vaine ou triviale qu'elle puisse s'avérer, dans leur évidence première, opprimée peut-être par l'Histoire, mais ressuscitée par la pureté de son regard. Celui d’un humaniste, un vrai.

https://zupimages.net/up/20/42/3xka.jpg