Mes yeux se perdent dans l’immensité du néant. Je regarde cette fenêtre avec ses moulures d’un ancien temps. Assis sur une chaise décrépie, mon esprit s’égare, le reflet du soleil scintillant alors de mille feux. Le soleil est si éclatant qu’il blanchit la ruelle. Une sensation étrange me parcourt : c’est comme si je pouvais alors sentir sa chaleur, me rendre compte que j’étais enfin vivant. Mais cette perception est bien fugace, elle s’échappe aussi vite qu’elle n’est apparue. A trop vouloir s’en approcher, on finit par se brûler.

Pourtant j’essaie. Vraiment. Mais je ne fais plus impression. Je sors de mon appartement engoncé et ridicule d’anxiété pour voir les lueurs du jour. Mes lunettes solidement ajustées, ma chemise parfaitement repassée, j’écoute les autres me raconter leurs péripéties : les voir rigoler, fanfaronner à propos de leurs folies diurnes ou de leurs ébats nocturnes. Cet argent claqué et ces actions achetées.

Une accumulation de facéties qui glissent sur moi comme la rosée du matin. Pourtant je le répète, j’ai tenté. Mais je ne me reconnus plus dans ce milieu où cette bourgeoisie descend de sa tour d’ivoire pour immerger et se rendre ivre de vide. Quelle déception. Il vive, non c’est même pire que cela, il vivote tout en ne souciant peu de savoir ce qu’est d’être heureux. Des corps qui ne touchent rien.

Leur jeunesse s’est évanouie et ils acceptent avec désinvolture l’âge adulte. A quoi bon. Ces camarades de bataille, ces personnes que je regardais avec empathie comme si eux et moi avions fait les quatre cents coups. Sauf que c’est la distance qui prédomine au jour d’aujourd’hui. Je les entends déblatérer des futilités, blablater sur des choses qui n’ont plus de sens. Se rajoute à cela une impression de déjà vu, un gout amer qui reste dans le creux de la voix.

Une solitude un peu crasse s’immisce alors entre eux et moi. Mon petit sourire de circonstances ne fonctionne plus, il ne cache plus mon désintérêt. On me questionne mais je me dérobe. Je me remémore ces soirées : un verre, puis deux puis trois. Que de moments de bravoure qui s’évaporent dans lesquelles la réalité s’étiolait et se transformait en une douce mélancolie. Je m’épanche mais ce ne sont que des sornettes. Se mentir ne dure qu’un temps.

La violence du réveil devient donc un quotidien qu’il est difficile de recadrer d’un seul revers de main. A pied ou en voiture, je ne touche plus le sol. Même dans ses bras, je ne ressens plus rien. Je ne désire plus. Le dur labeur d’une impuissance mentale. Ces courbes voluptueuses, sa délicate bouche ou sa peau arrondie ne sont plus un catalyseur d’éveil. Je ne distingue plus les formes. Je ne suis pas fou, je n’ai même jamais été aussi clairvoyant. Comme si elle couchait avec un cadavre.

Elle est là, me toise d’un œil aimant mais ce n’est qu’une question d’heure. Pour nous, pour moi. Nous étions nous, elle devient elle, je ne suis plus que moi. Elle aussi considère que la course était perdue d’avance. Elle est la vie. Je m’affale sur le canapé. Puis il y a cette étincelle, ce court instant, ce déclic qui fait trembler un soi : passant de la dangereuse incertitude au véritable apaisement. C’est drôle comme l’esprit est bien fait dans son imperfection. Comprendre qu’un moment de lucidité n’en est finalement pas un. L'ombre est mon destin.

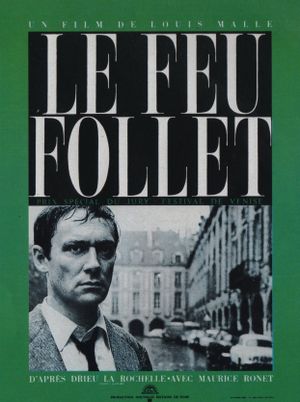

Cet atroce sentiment : ne plus vouloir entendre parler de son passé et ne pas vouloir écrire les lignes d’un quelconque futur. Drôles d’amours. L’angoisse se métamorphose en vérité. La peur de disparaître n’est plus. Dans un recoin de mon esprit, j’hume l’effroi d’éprouver un tel plaisir. Celui de ne plus être, de me perdre dans l’immensité du néant. Dans un silence de cathédrale, je la vois, la dissèque. Une flamme. Le feu follet.