Indéniablement, il flotte déjà un peu de la décadence poudreuse de « Mort à Venise » (1971), son cadet d’un an, dans ce film de Vittorio De Sica (7 juillet 1901 - 13 novembre 1974), parmi ses derniers, après une trentaine de réalisations, dont toutes ne sont pas sorties en France. Mais là où l’œuvre de Visconti annoncera clairement la couleur et l’atmosphère méphitique planant sur la Cité flottante, « Le Jardin des Finzi-Contini » (1970) installe, dès son titre, l’illusion constitutive à l’évocation du « jardin », cet « hortus conclusus », ce lieu bien clos, préservé de toute atteinte, et distinguant la végétation qui s’y développe de la « silva » latine et sauvage.

Les figures évoluant dans ce Jardin et mises en place par De Sica, adaptant le livre éponyme (1962) de Giorgio Bassani, sont elles-mêmes happées par cette illusion, dans l’Italie fascisante de 1938, et alors que Mussolini, marchant dans les pas d’Hitler, s’emploie à imiter celui qu’il s’est donné pour maître et multiplie, jusque dans ses provinces et, en l’occurrence, la ville de Ferrare, les mesures anti-sémites. C’est ainsi que les Juifs de la cité glorieuse, proscrits des courts de tennis, et bientôt des bibliothèques, trouvent refuge, pour leurs activités sportives ou lettrées, dans les somptueuses villas aristocrates, parmi lesquelles celle des Finzi-Contini, ancienne famille juive si bien intégrée dans la vie locale qu’elle va jusqu’à offrir son soutien financier à des camps de jeunesse organisés par Mussolini, ce qui l’amène à se considérer comme à l’abri des vexations imposées à ses coreligionnaires.

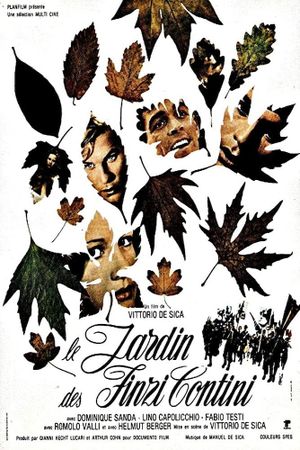

S’ouvrant dans la clarté et la lumière dorée d’une fin d’été, somptueusement captée par Ennio Guarnieri, et après un générique initial jouant avec le soleil parmi les feuillages, les premiers plans exposent une joyeuse troupe de jeunes gens socialement aisés, qui s’ébattent, tout de blanc vêtus, dans le luxueux jardin éponyme. Au centre d’eux, exerçant son attrait magnétique, un sphinx féminin, la fille des Finzi-Contini, Micòl, campée par la toute jeune Dominique Sanda. A ses côtés, autre centre non moins ambigu de l’attention, Alberto, son frère, lui aussi prestigieusement incarné par Helmut Berger. Autour d’eux, un ami, Bruno Malnate (le non moins séduisant Fabio Testi), et un autre, Giorgio (Lino Capolicchio), le regard et narrateur de l’histoire, secrètement amoureux de Micòl depuis l’enfance, lui aussi juif mais issu d’une famille plus modeste, ce qui constitue, selon l’insaisissable Micòl, un obstacle à leur idylle.

Se développent en parallèle, dans un savant montage entrelacé, les difficultés et douleurs rencontrées par Giorgio et la progression, jusqu’en 1943, des persécutions antisémites. Les différents positionnements face à la menace montante sont clairement exposés : lucidité chez le narrateur, d’abord déni puis inquiétude chez son père, déni massif chez les classes les plus privilégiées. Mais, contrairement à ce qu’affirmait Camus sur la grande pauvreté, « La misère est une forteresse sans pont-levis », « Le Jardin des Finzi-Contini » offre la démonstration du fait que les aristocrates sont moins protégés par des douves et un pont-levis que ce qu’ils s’imaginent et que la violence politique peut faire effraction dans leur vie puis dans leur intérieur aussi aisément que dans une pauvre masure. C’est à cette double perte des illusions, sentimentales et politiques, que nous fait assister Vittorio De Sica. Illustrant cet enténèbrement d’une conscience, l’image elle-même s’assombrit, le jardin magique est délaissé au profit d’intérieurs de plus en plus sombres et ternes, et le blanc éclatant des tenues d’insouciance cède la place à l’austérité du noir. La partition de Manuel De Sica, l’un des fils du réalisateur, accompagne de façon singulièrement moderne cette narration de type par ailleurs assez classique, osant les grincements et les dissonances annonciatrices, alors même que le mal ne progresse encore que de façon sourde. Dans les scènes finales, l’orchestre s’efface avec discrétion et cède la place à un chant plaintif des plus déchirants, qui fait se lever, comme des flashs, des images muettes du bonheur perdu…

Les motivations de certains personnages peuvent parfois paraître, dans cette adaptation filmique, quelque peu énigmatiques - telles la froideur affichée par Micòl, alors qu’elle est, en réalité, tout sauf insensible à Giorgio, ou encore l’obstination de ce dernier à aimer une femme qui le traite si durement -,mais il n’en demeure pas moins que Vittorio De Sica livre là une œuvre majeure sur l’intrication de la grande et de la petite histoire, ainsi que sur les choix humains et stratégiques face à cette tentaculaire machine broyeuse d’hommes.