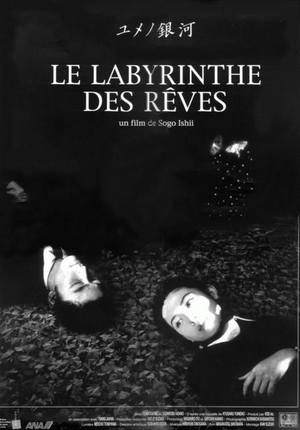

Connu surtout pour ses films des années 70-80 teintés d'esprit punk et contestataire comme le génial Burst City, Sogo Ishii/Gakuryū Ishii s'est tourné vers un mode de production moins impulsif et (en apparence) plus calme vers les années 90, avec la réalisation d'une trilogie dédiée aux personnages féminins dont ce film est le dernier représentant. Étonnant déjà de voir un long-métrage à l'intrigue aussi diluée et déstructurée, alors même qu'elle reprend certains codes du film noir (lent rapprochement entre le potentiel bourreau et sa victime, entre fascination et consentement). Bien plus que les accidents de bus dont les origines et les conséquences restent toujours mystérieuses, c'est bien l'attention aux visages, au corps dans leur oppositions et leur multiples, indiscernables solitude qui intéresse Sogo Ishii. Etant resserré sur l'invisible, le sensible et l'inaudible, Le labyrinthe des rêves développe son atmosphère toute particulière, faite de longs plans à fleur de peau, épousant la campagne japonaise terriblement calme, où les personnages féminins s'échangent des lettres d'avertissement, de regrets et de pardon. Finalement, ce sont elles qui mènent la danse et fondent une sorte de rets autour de l'inquiétant agresseur. Ce sont également elles qui ont toute la matérialité de leur époque inscrite sur leurs visages et dans leurs costumes, dans leur interchangeabilité. Ainsi, cette figure masculine n'en demeure que plus intangible, éthéré, telle une hypothèse qui serait ensuite ravalée au néant. Dans un somptueux noir et blanc peu contrasté, la mise en scène se focalise sur les longs plans où toute l’ambivalence peut ressortir de la moindre posture, du moindre éclat dans le regard. Les quelques mouvements où la caméra se lance vers l'avant rendent un hommage lascif au cinéma des années 60, permettant de tromper avec grâce les époques en convoquant également les rapports homme-femme d'un autre temps celui du patriarcat des années 30 que Ishii dénonce dans cette adaptation (assez intime car revue selon ses obsessions) du livre de Kyusaku Yumeno.

Pour parachever l'ambiance hypnotique, une bande-son élégante, discrète et monotone accompagne une succession de scènes dont la finalité est presque toujours évaporée au plan de transition suivant, comme s'il fallait donner des images mentales partielles plutôt que de les finaliser. Si certains semblent frustrés par cette façon de toujours amputer l'action, on peu surtout y voir la volonté du cinéaste de nous aiguiller les sens sur les enjeux charnels et psychiques, finalement bien plus intéressant que les retombées traumatiques d'un crash ferroviaire. Cette logique de perdition visuelle se retrouve dans la quasi absence de musique ou de sons à certains moments, ce qui fait basculer le film (comme le Malgré la nuit de Grandieux) dans une sphère ouatée, proche de l'abstraction et ce même dans ses moments les plus forcés (la rencontre entre Tomiko et Niikata avec ce voile de lumière qui masque ce dernier et une rupture sonore très marquée). Film aussi passionnant dans son aboutissement esthétique que nécessaire pour comprendre le parcours atypique d'un cinéaste toujours un activité, le Labyrinthe des rêves est un film extrêmement troublant dans son apparente douceur.