Support: Bluray

On comprend aisément que Scorsese fut initialement rétif à prendre les commandes sur ce projet, porté par DiCaprio pendant des années avant qu’il ne cède, ayant trouvé un angle. Car le rise and fall et la décadence, c’était déjà le sujet de deux de ses sommets: Goodfellas et Casino. Mais The Wolf of Wall Street se place quelques barreaux plus haut sur l’échelle de la démesure et de l’amoralité, et ferait passer Henry Hill pour un vendeur à la sauvette tant son monde semble ridicule face à celui de Jordan Belfort. Mais là aussi, Marty a décidé de ne pas porter de jugement malgré la crasse vulgaire qu’il nous expose, en se concentrant sur un portrait d’une facette humaine. En questionnant le spectateur sur ce qu’il serait devenu si, lui aussi, avait vu exploser toutes les barrières de la décence alors qu’il n’était qu’un gamin. Car si on l’oublie du fait de l’âge de l’interprète, Jordan et sa meute sont dans leur prime vingtaine lorsqu’ils commettent leurs exactions, des blanc-becs tout frais dans la vie d’adulte qui ne voient aucun garde-fou, pour qui tout est permis, et qui vont donc faire une razzia sur la bonbonnière.

C’est bien là ce qui intéresse le cinéaste et l’acteur, l’exploration de ce qu’une liberté sans conséquence peut créer comme personnes. La brève introduction de Matthew McConaughey aux rouages du système de la vacuité qui font fonctionner Wall Street sera l’unique aparté technique, et laisse ensuite le champ libre à la voix off d’un Belfort, fanfaronne et hautaine, qui se fout ouvertement la gueule du spectateur en lui assénant qu’il ne comprendrait de toute façon pas les mécanismes financiers. Jordan a tout compris, et il ne va pas perdre son temps à nous l’expliquer. Ca serait faire du richsplaining aux sans-dents que nous sommes. Non, il va plutôt nous parler de son régime pharmacologique et de ses dernières frasques sexuelles. Il cherche à impressionner, à faire miroiter le même obscène Eden qu’il vend à ses employés. Employés qu’il embrigade sous un dieu vert et rectangulaire par manipulation, créant chez eux une dépendance au fric en les imprégnant d’un train de vie qu’ils ne peuvent pas se permettre, les forçant à travailler davantage pour rembourser les frais avancés, et ainsi remplir ses poches trop petites. Un cycle pervers qui fonctionne sur une confiance abusée, tant au sein de sa boîte qu’auprès de ces pigeons de clients. Jordan agit tel un pousseur, créant une addiction à tout ce qui est addictif, et consommant également sa propre marchandise. Sexe, drogues et argent deviennent des finalités qui se complètent les unes les autres dans un tourbillon fait de folie phagocytant tout le reste.

Car cet appétit insatiable pour l’interdit n’est pas sans conséquence. Si Jordan se garde bien de s’attarder sur les dommages collatéraux de sa débauche lors de ses monologues (on évoque ici une mort prématurée, là un mariage ruiné…), on voit les grains de sable s'enchevêtrer de plus en plus profondément dans la mécanique. La scène du yacht est centrale à la trajectoire du pack de petits cons, c’est la première fois que l’on voit Belfort douter et perdre ses moyens face à l’épée de Damoclès du FBI à l’ombre grandissante. A partir de là, les erreurs se multiplient, la diète cocaïnée commence à créer des gueules de bois, et les toutes les relations factices commencent à dévoiler leur vrai visage. Et ce jusqu’à la dernière scène de Naomi qui se fait sans bande-son, sans touche d’humour décalée, sans filtre. Un bref levé du voile qui laisse percevoir la réalité qu’a toujours fui Jordan. Glauque.

Mais cela ne dure qu’un temps, car évidemment Jordan s’en sort très bien. Il a le fric pour, ça achète toute forme de morale dans notre beau monde.

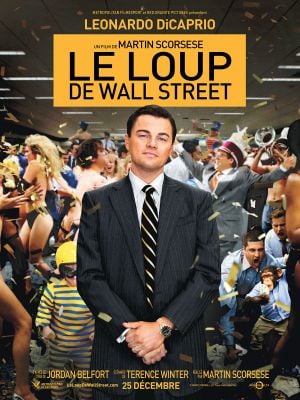

Scorsese, soixante-dix ans au compteur lors de la production, n’a rien perdu de son énergie. Il utilise l’humour pour permettre au spectateur de s’accrocher à ces confidence men antipathiques, et un rythme parfaitement maîtrisé pour alterner entre scènes orgiaques et dialogues aberrants. Ses images ne prennent pas parti, tandis que les morceaux de musique choisis viennent souligner la déliquescence de cette société qui brandit le fric comme marqueur du succès, le bling comme nouvel American Dream. L’indigestion d’un projet aussi outrancier (qui a été monté hors des circuits hollywoodiens habituels, trop frileux devant le rated R nécessaire) aurait été certaine chez moins talentueux, et il faut bien un casting de la trempe de celui qui nous est donné pour faire passer le quaalude. DiCaprio, à la fois furieux moulahvangéliste et pathétique addict, est entouré d’une ribambelle de seconds couteaux à la bouffonnerie saisissante.

Une grande cour de récré qui laisse une sévère pâteuse en bout de course.