"Was it legal? absolutely fucking not"

Après une quinzaine d'années où Martin Scorsese, pas encore à la retraite, a présenté des réalisations clairement en dent de scie (The departed et Hugo sympathiques, le reste assommant), voilà que le bougre revient avec une fresque sur une figure mythologique de l'Amérique comme il les affectionne tant. The wolf of Wall Street se rapproche de ses réalisations les plus emblématiques et clôt la sublime trilogie constituée également de Goodfellas et Casino. Certes, au premier abord, la comparaison ne parait pas si évidente : d'un côté des gangsters, de l'autre des financiers. Est-ce à dire que Scorsese les mélange ? Oui et non. La parallèle entre les deux qu'il trace, au travers de la réalisation reprenant ses procédés les plus connus (freezeframe, narrateur regardant droit dans les yeux le public et commentant les actes), se situe surtout au niveau des fantasmes que les deux figures suscitent. Les actes seront également sous le signe de l'excès, virant aux orgies ostentatoires mais ici à une puissance mille qui renvoie dans les bacs à sable bon nombre d’œuvres se voulant osée.

Scorsese aiguise son art, proposant une plongée vertigineuse au sein de cette association de malfaiteurs. Là où il embrassait volontiers l'aspect romanesque des gangsters sous forme de Robin des Bois au profit personnel plus que présent, il nous montre dans The wolf of Wall Street des hommes sans moral et qui ne prétendent même pas en avoir. La seule touche de pseudo-moralité interviendra très tard avec la collègue de Jordan Belfort, touche rapidement évacuée en explosant le compteur à égo du personnage (FUCK LE FISC). Mais pour que le spectateur adhère sans en avoir l'air aux personnages, Scorsese utilise l'humour. Humour qui permet de lier immédiatement le personnage et son public dans une empathie implicite. Et comme à son habitude, cette empathie va éclater au fur et à mesure du métrage, Scorsese nous mettant le visage dans la merde sous forme de "toi, qui en es venu à apprécier la compagnie de ses personnages, regarde comme ce sont des ordures et admet que tu serais capable d'être entrainé dans leur cercle et de perdre ta morale si les circonstances t'avaient fait croiser leur chemin". La scène de la tentative de kidnapping (au sens premier du terme ^^) est absolument glaçante puisqu'elle enchaine un viol, une agression physique et un accident, prouvant par là même que le réalisateur n'a rien perdu de son talent pour filmer la violence au cinéma. La morale qui se construit est donc bien plus forte que s'il avait été donné au spectateur des scènes d'indignations et de dénonciations puant le consensualisme. Ce rejet du spectateur se fait au contraire en l'approchant au plus près des fantasmes de ses personnages et en lui faisant ressentir la possibilité du basculement chez chacun d'entre nous. L’œuvre en ressort encore plus noire, plus dense, plus forte.

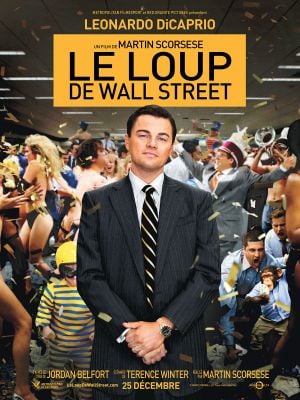

Épopée jubilatoire de trois heures (qui, ne nous voilons pas la face, ont quelques longueurs bien pardonnables), alignant des scènes orgiaques qui sonnent comme une série de courts-métrages dans le film (la séquence du "ver" est fabuleuse), Scorsese lie son style à celui de Judd Apatow puisqu'il permet à ses acteurs une improvisation hors paire dans une fresque aussi pointilleuse sur le papier, libérant tout le génie de Léonardo Di Caprio, dont l'Oscar serait définitivement plus que mérité pour le meilleur acteur de cette génération, et alignant une série de seconds rôles ahurissants (dont Matthew McConaughey qui fait une apparition de quinze minutes over the top).

Définitivement l'un des plus grands films du maître.