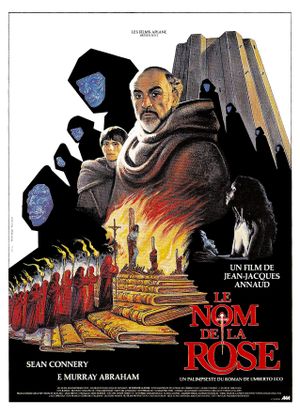

Quasiment huit ans, jour pour jour, après la disparition d'Umberto Eco (c'était le 19 février 2016), Le nom de la rose ressort au cinéma en version restaurée 4K. C'est là l'occasion de se replonger, avec délice, dans le chef-d’œuvre incontournable (et qui, pour ma part, sera à l'origine de ma cinéphilie obsessionnelle) de Jean-Jacques Annaud.

En décidant d’adapter l’ouvrage passionnant (et fécond) d’Umberto Eco, Jean-Jacques Annaud et ses scénaristes se sont d’abord concentrés sur l’intrigue policière, occultant en grande partie les réflexions philosophiques et théologiques qui enrichissaient les à-côtés narratifs du roman. Malgré tout, cet éblouissant "palimpseste", comme annoncé en début de film, exerce un indéniable pouvoir de fascination au regard de la description, presque fantasmagorique, d’un environnement monacal et moyenâgeux replié sur lui-même. Annaud s’attache cependant à dépeindre, avec un souci du détail maniaque, quasi documentaire, la vie de tous les jours au sein d’une abbaye bénédictine isolée au plus sombre du nord de l’Italie, en des temps d’obscurantisme et de menaces prophétiques (nous sommes alors vers la fin de l’an 1327).

L’atmosphère sombre, les faciès inquiétants et les trognes difformes (on n’est pas prêt d’oublier celles de Salvatore, Malachie ou Bérenger), le labyrinthe monumental, l’ésotérisme et la perversion participent à un détachement prononcé du réel, une sorte de sublimation de la réalité historique, la dissension ainsi établie (entre authenticité et croyances) conférant au film une capacité sans fin d’ensorcellements. S’inspirant de Bruegel, Bosch, Piranèse et Escher, Annaud et son équipe technique de premier ordre (Tonino Delli Colli à la photographie et Dante Ferretti pour les décors) ont employés les grands moyens pour nous offrir un spectacle d’une envergure et d’une beauté visuelle incomparables.

Les innombrables références et autres citations du manuscrit d’Eco, comme mentionné plus haut, ont largement été évacuées, mais le contexte politique trouble de l’époque reste assez bien développé avec ce qu’il faut de querelles chrétiennes et de schismes religieux, d’intolérance et de chasse zélée aux hérétiques (quelques considérations sur Fra Dolcino, très présentes dans le livre, sont ici ponctuellement évoquées). Le raisonnement dialectique sur le rire et la comédie, son danger pour le pouvoir, son influence subversive sur les dogmes et les esprits et sa condamnation par quelques fanatiques illuminés (thème on ne peut plus actuel), constituent la clé de voûte dans la structure et la résolution de l’énigme (qui tourne autour du second tome de la poétique d’Aristote, jugé blasphématoire), clé de voûte jalousement préservée au cœur d’un dédale architectural telle une nouvelle (et cauchemardesque) tour de Babel.

Dans les méandres du stupre et du savoir, parmi les bûchers et les superstitions ancestrales, Annaud réinterprète les codes du thriller et d’une enquête à la Conan Doyle en y entremêlant suspens, mysticisme et faits réels. Son envoûtant polar médiéval, magnifié par la musique angoissante de James Horner (composée de grondements, tintements, sons dissonants et voix d’outre-tombe), procure un perpétuel plaisir esthétique et érudit. Et puis quel somptueux cadeau d’avoir fait de Sean Connery (accompagné du jeune Christian Slater, ici dans son premier grand rôle en moinillon soumis à la tentation de l’amour terrestre) notre guide, bienveillant et malicieux, à travers mystères, savoirs et Histoire.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)