On raconte qu'un calife oriental un jour livra aux flammes la

bibliothèque d'une ville célèbre glorieuse et orgueilleuse et que,

devant ces milliers de volumes en feu, il disait qu'ils pouvaient et

devaient disparaître : car ou bien ils répétaient ce que le Coran

disait déjà, et donc ils étaient inutiles, ou bien ils contredisaient

ce livre sacré pour les infidèles, et donc ils étaient pernicieux.

Umberto Eco - Le Nom de la Rose

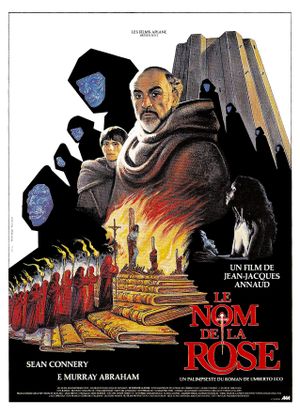

Jean-Jacques Annaud, séduit par le livre d'Umberto Eco, et le producteur allemand Bernd Eichinger qui a accordé le plus gros budget consacré à une production européenne pour l'époque nous proposent une œuvre qui est à la fois une enquête, une fable philosophique, une étude de mœurs, une reconstitution historique, une évocation nostalgique finale pour un film hors normes qui sait cependant rester divertissant.

L'action se situe dans une abbaye bénédictine du Nord de l'Italie en l'an 1327, et la fidélité historique, assurée par les conseils de l'historien Jacques Le Goff, n'empêchera pas un spectateur peu intéressé par le Moyen-Age de s'immerger dans l'enquête sur des meurtres en série qui font penser à Seven, car les moines semblent victimes de leurs péchés de chair ou de bonne chère. La violence suggérée des assassinats contraste avec l'ambiance de recueillement de l'abbaye ; les imprécations de l'inquisiteur dominicain Bernard Gui, personnage historique réel, retentissent au sein du monastère où les moines sont astreints à la prière et au travail ; l'intolérance et la cruauté de l'Eglise de l'époque sont bien présentes avec les condamnations au bûcher pour sorcellerie et les frayeurs du jeune novice accompagnent son parcours dans l'abbaye.

Cet environnement de peur est imposé, on le saura à la fin de l'enquête, par le vénérable bibliothécaire Jorge de Burgos, archétype de l'obscurantisme, car pour lui on ne peut vénérer Dieu que si on le craint. Pour éviter la contamination des esprits par ce qu'il pense être le Mal, il s'efforce de censurer certains livres, allant même jusqu'à éliminer les lecteurs du livre défendu d'une manière très originale. Les deux enquêteurs vont s'apercevoir que les meurtres en série ne sont pas liés aux sept péchés capitaux et que leur point commun se situe dans la bibliothèque de l'abbaye, lieu mystérieux et très sécurisé.

Jean-Jacques Annaud, réalisateur méticuleux, s'est attaché avec le décorateur Dante Ferretti à construire des décors mémorables, notamment la bibliothèque inspirée par Les Prisons imaginaires de Piranese, et l'escalier de la bibliothèque inspiré par M.C. Escher et ses labyrinthes géométriques.

La production ayant mis les moyens, le Nom de la rose fait briller des acteurs talentueux, à commencer par celui qui mène l'enquête, Sean Connery dans le rôle du frère franciscain érudit Guillaume de Baskerville, dont le nom est une allusion à Sherlock Holmes voulue par Umberto Eco. Sean Connery laisse une impression de décontraction et de facilité alors que, comme d'habitude, tout est ajusté au millimètre avec lui. Son compagnon Adso de Melk, le narrateur, est joué par Christian Slater âgé alors de 17 ans. Bien qu' a priori une histoire d'amour soit incongrue dans ce cadre, Adso tombe amoureux d'une jeune paysanne, jouée par l'actrice chilienne Valentina Vargas, qui apporte une note d'érotisme dans une scène qui a été la première scène tournée du film. Le nom de la fille n'est pas mentionné, la production n'a pas pu l'appeler Marguerite, Violette ou Capucine, car dans ce cas le prénom n'aurait pas cadré avec le nom de la rose. « Alors que la rose n'existe plus que par son nom, il ne nous reste que son nom seul », est l'inscription incrustée à la fin du film, ce qui suggère que l'histoire d'amour est le souvenir qui a marqué le plus Adso de Melk devenu vieux.

Tous les acteurs mériteraient d'être mentionnés. L'acteur russe Féodor Chaliapine, le fils du célèbre ténor, incarne Jorge de Burgos, le bibliothécaire aveugle, dont le prénom est un hommage à Jorge Luis Borges et à sa Bibliothèque de Babel. Voulant à tout prix préserver la pureté de la foi, il incarne le Diable selon Umberto Eco.

« Le diable est l'arrogance de l'esprit, la foi sans sourire, la

vérité qui n'est jamais effleurée par le doute »

. Autre figure diabolique associée à la « justice divine », celle de l'Inquisiteur Bernard Gui interprété par F. Murray Abraham, encore plus inquiétant que dans son personnage de Salieri dans Amadeus. Dans le rôle de l'abbé, Michael Lonsdale est tellement convaincant que dans nos souvenirs, on ne peut l'imaginer autrement qu'en abbé. Enfin Ron Perlman joue d'une façon inoubliable Salvatore, le bossu simple d'esprit, alors qu'il n'était pas prévu au début pour le personnage.

La réalisation soignée de Jean-Jacques Annaud, la matière presque trop riche du roman éponyme, la richesse du casting, les décors qui font croire à la réalité de l'abbaye construite de toute pièce, l'enquête qui tient en haleine, font du Nom de la Rose un film à l’épreuve du temps qui rend hommage à toute une période, en un mot un film culte.