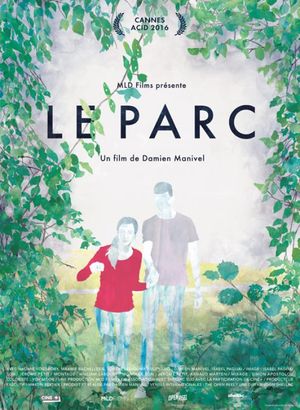

Étrange objet que Le Parc, qui aborde pourtant un sujet universel : l’adolescence et ses premiers amours. Le film de Damien Manivel, présenté à l’Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion), n’a cependant rien de classique ; au contraire, dès les premières images transparaît un style singulier, entre ingénuité et maturité, entre esthétique amatrice et incontestable professionnalisme. Avec trois fois rien, c’est-à-dire trois acteurs et un lieu unique, mais avec beaucoup d’inventivité, Damien Manivel parvient à faire du parc à la fois le théâtre et le personnage principal d’un conte de fée revisité.

Avec ses bois touffus, ses prés et ses collines nues, son espace de jeu et sa rivière, le parc, magnifiquement bien choisi, apparaît comme le lieu parfait pour l’idylle qu’il accueille : deux jeunes lycéens, Naomie et Max, s’y retrouvent ; ils discutent, se promènent, puis s’embrassent. Dans ce conte de fée, pas de princesse enfermée dans un château, pas de belle-mère jalouse ; une fois les premières barrières de la timidité tombées, rien ne semble empêcher aux deux amoureux de vivre pleinement leur rêve. En effet, l’atmosphère du film, presque immédiatement, adopte une esthétique irréelle. Tout est étiré, le temps (le montage est généralement lent, les ellipses presque absentes) comme l’espace (les personnages, éloignés de la caméra, traversent des plans très larges) ; le soleil filtre à travers les arbres et surexpose l’image ; mais surtout, le jeu des acteurs (au sujet duquel on se demande s’il est très théâtral ou très juste) que renforcent leurs actions, gênées et caricaturales (sans que ce soit négatif), instaure un certain malaise chez le spectateur qui contraste avec les nombreux effets de réel, notamment sonores. Ce qui pourrait apparaître comme une représentation presque naturaliste du parc et des actions qui s’y déroulent, en temps réel ou presque, sans enjoliver les maladresses de la rencontre amoureuse adolescente, inhabituelle au cinéma, met paradoxalement en lumière les artifices du dit cinéma. Ici, pourrait-on dire, le réalisme est au service de l’irréel.

Mais vient la nuit, tout change, et le parc apparaît comme le lieu de toutes les métamorphoses. La transition du jour à la nuit, du rêve au cauchemar, se fait au cours d’un plan magnifique de presque dix minutes, fixe, sur le visage d’une Naomie seule au milieu du parc. L’esthétique change alors, reprenant les topoi du film fantastique : l’obscurité, un éclairage dont on ne peut déterminer la source et qui fait penser à celui de Stanley Cortez dans La Nuit du chasseur de Charles Laughton, la barque qui symbolise le passage d’un monde à l’autre… Et puis apparaît un nouveau personnage, celui du garde forestier au vocabulaire improbable, à la fois sauveur et violeur, parfait inconnu dans lequel Naomie retrouve – ou projette – ce qu’elle aime chez Max qui l’a abandonnée. Le conte prend alors un autre sens : c’est l’histoire dans laquelle on s’est trop engagé, que l’on veut oublier, et cette volonté est magnifiquement mise en scène par Damien Manivel qui fait refaire à son personnage, à reculons, le trajet qu’elle avait suivi à l’aller. Mais le parc n’est plus présenté comme un îlot d’amour : griffu, couvert d’obstacles, il s’est transformé en un lieu de danger, une forêt de conte comme celles que traversent Blanche-Neige ou le Petit Chaperon Rouge. C’est donc un lieu de caractère, de métamorphose, tout à la fois lieu chargé de l’émotion de ceux qu’il accueille et personnage qui influe sur leurs sentiments.

Qu’il soit îlot d’amour ou prison boisée, le parc représenté par Damien Manivel participe d’une forme d’enfermement : bien qu’il soit vaste et varié, Naomie y est enfermée, et le film ainsi se rattache au huis-clos. L’espace est clairement défini avec un intérieur – le parc – et un extérieur – la vie urbaine que l’on entraperçoit et dont les bruits nous parviennent. Le format en 4/3 participe aussi de cet enfermement, par comparaison avec les formats scope liés en général à l’ouverture, à l’espace, ainsi que le cadre, le travail sur la profondeur et le champ. En effet, chez Manivel comme chez Ozu avant lui, tout se passe dans le champ, la diégèse est donc limitée par le cadre, à l’image du jogging de l’homme âgé arrêté juste devant la caméra. Mais plus encore que physique, l’enfermement est psychologique : le parc, le rêve et l’amour sont indissociables : plus les deux amoureux s’enfoncent dans le parc, plus leur amour, et leur rêve, croît ; Max, en s’éloignant du parc, prend peut-être conscience de ses actes, sort de son état léthargique, et d’une certaine façon fuit l’amour comme son père avant lui. L’introduction de Freud dans la conversation des deux adolescents explicite la métaphore du parc comme incarnation du rêve et de l'inconscient : l’amour apparaît comme un psychotraumatisme, ce qui est particulièrement apparent lors de la scène de la barque et la remontée de l’escalier à la fin – et qui n’a plus rien de semblable avec le banal amour adolescent présenté au début du film.

Damien Manivel, en faisant de cette rencontre amoureuse une réécriture du conte de fée, se place à sa façon dans la lignée de Bruno Bettelheim et sa Psychanalyse des contes de fées, néanmoins le film aurait gagné à être coupé des derniers plans, beaucoup trop explicatifs, qui nous enferment dans une interprétation qui à de nombreux égards est déjà assez explicite.