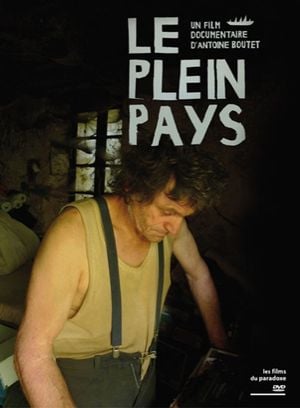

Je découvre Jean-Marie de manière frontale, abrupte, énigmatique. Dès le début, je suis hypnotisée par ce personnage qui capte la caméra, et par la même occasion mon regard. Il habite littéralement le cadre par sa présence physique. Je tente de comprendre qui il est, ce qu’il fait, ce qu’il dit. Il m’intrigue, et m’intriguera tout au long du film. Il restera certes une énigme, mais me laissera toutefois entrevoir plusieurs de ses facettes.

Ma première impression a été de le comparer à Monsieur Merde, personnage fictionnel de Leos Carax : une créature vivant en dehors de la société, cachée de tous et au langage incompréhensible. Ou bien, serait-il un enfant sauvage, ayant toujours vécu seul dans la forêt ? Non, seulement un homme, avec ses contradictions, ses énigmes et ses secrets. Il peut me fait peur, et l’instant d’après m’attendrir.

« Adopter et s’éteindre ». Voici ce que prêche Jean-Marie, en véritable prophète de l’Apocalypse. En simplifiant, sa pensée pourrait se résumer par l’arrêt de la procréation, afin d’échapper au chaos. La peur de la sexualité et la fin de l’humanité sont des questions qui l’obsèdent : cette noirceur me laisse présager sa folie. Creuser la terre est la démarche apocalyptique qu’il a entreprise il y a plusieurs années. Creuser. Toujours plus loin. Il creuse à la recherche des origines et d’un monde à déchiffrer.

Cet ouvrage me fait entrevoir également sa part d’enfant : aller dans les grottes c’est partir à l’aventure. Car Jean-Marie se dévoile au cours du film et me révèle d’autres facettes. Des facettes différentes de celles pouvant effrayer ou rebuter. Elles peuvent être attendrissantes, même. Il apparaît, par exemple, très attentionné avec les roches qu’il déplace d’un endroit à un autre : il les caresse, enlève délicatement la terre qui les salit, et leur dit qu’ « elles sont belles ». Au fur et à mesure, mon regard sur lui évolue et se déplace.

Mon déclic s’est fait au premier quart du film, et est passé par la musique. Il a lieu au cours d’un passage magnifique qui m’a bouleversée. Jean-Marie creuse. Faire un grand trou dans la terre est un acte prosaïque, pas vraiment gracieux. Mais soudain, le regard que je pose sur lui change. Jean-Marie se dirige vers sa radio portative et décide de mettre une musique. A ma plus grande surprise, cette musique est belle. Très belle. Douce. Poétique. Elle me fait tout de suite penser à l’univers onirique de Miyazaki (un auteur qui a souvent travaillé sur la forêt, par ailleurs). Cette musique donne une autre dimension à la scène, et plus largement au personnage. Car à ce moment précis, je comprends qu’il a quelque chose de plus à me raconter, à m’offrir, qu’il a des choses enfouies en lui que je tâcherai de déceler. Cette dimension est accentuée par le son d’orage ajouté en post-production. Antoine Boutet fait durer le plan jusqu’à la fin de la musique. Ce plan fixe est très cadré. Jean-Marie peut quitter le cadre pour aller chercher des outils. Je comprends à travers ce choix de cadre qu’il est plus que libre : en effet, c’est un être qui m’échappera toujours.

L’image est donc soignée, le cadre pensé, souvent fixe. Parfois même, Boutet fait de beaux travellings. Et puis brusquement : la caméra est embarquée par l’énergie de Jean-Marie, à l’épaule, très proche de lui, en gros-plan. Une seconde fois, il le suit dans ses activités dans la forêt, le cadre est instable, il perd Jean-Marie, qui est à certains moments dans le flou, puis le rattrape. Le revoilà mon enfant sauvage !

Boutet fait durer les plans, et ne sur-découpe pas. Les plans de coupe sont les paysages que Jean-Marie traverse quotidiennement. C’est en effet l’expérience de la marge que Boutet veut faire vivre au spectateur. Le film pourrait être une journée : la journée « type » de Jean-Marie (il fait jour quand le film commence, et nuit quand il se termine).

Si la musique est le premier élément à me montrer une autre facette de Jean-Marie (en effet, il a des goûts très fins : il écoute Jacques Brel et le Requiem de Jean Gilles), sa maison est le deuxième. Il s’agit d’une construction habitable constituée d’objets trouvés, de bric et de broc. De dehors, la maison semble être une déchetterie. Au début, ce lieu est assez violent (Boutet m’installe directement dans l’univers de Jean-Marie, sans que je m’y attende). Puis, petit à petit, je me rends compte que c’est son royaume, qui lui appartient. D’ailleurs, le dernier plan du film est un plan large, fixe, sur son intérieur, dans lequel il apparaît au fond du cadre (duquel il ne se détache pas vraiment, c’est pourquoi je ne le vois pas immédiatement). Il est entouré de ses objets, qui sont comme une extension de lui-même. Il fait corps avec son univers. Le monde dans lequel il (s’)est enfermé est un monde intérieur. (Le monde de la folie ?). C’est la façon dont il se tient qui me fait ressentir cela : ses bras sont croisés, sa tête baissée, écoutant une musique douce et presque enfantine.

Le film est divisé en deux parties bien distinctes. C’est une idée réfléchie de montage qui me permet d’assister, à l’exact milieu du film, à un renversement très important. En effet, Jean-Marie interpelle le caméraman/réalisateur et lui demande de le suivre dans les grottes. Brusquement, j’assiste au renversement de pouvoir. Jusqu’à maintenant Boutet avait la puissance de la caméra avec lui. Désormais, il est sous la responsabilité du personnage. Je me rends compte que sa vie est sérieusement en jeu (« J’ai fais une connerie », « Faut avoir de la souplesse » dit Jean-Marie), et qu’il la place entre les mains de son personnage. Cette idée de confiance – primordiale en documentaire – est très claire dans cette deuxième moitié du film, qui voit ce changement radical. Je visualise aussi parfaitement son investissement dans le film et auprès de Jean-Marie. Contrairement au début du film, Boutet n’est plus si discret car à ce moment, son corps, celui du filmeur, est clairement visible (dans la difficulté de se tenir et de filmer dans les parois étroites). Pendant cette séquence, Jean-Marie parle comme jamais jusqu’à présent. Il décrit ses gravures, s’auto-congratule même (« ça c’est un beau machin ») et se présente : il s’appelle Jean-Marie, habite dans le Lot, et travaillait avec sa mère. Evidemment, en chanson. Car Jean-Marie est dans un acte de création perpétuel : un art instinctif, originel. Il crée tout le temps, partout : il fait un dessin au feutre sur une cassette, enregistre des messages, chante, déplace des rochers, creuse la terre, et fait des gravures sur les parois des grottes.

C’est typiquement le genre de personnage que j’aime et que je souhaiterais à mon tour filmer. Filmer une personne marginale non-représentée dans la société, et intéresser les gens à elle. Je vois dans ce film une démarche politique, dans laquelle je me reconnais totalement. Le fait de ne pas surplomber le personnage, de se mettre à sa hauteur. De donner la parole à un exclu, un marginal, quelqu’un qui n’a jamais la parole. Je trouve le travail d’Antoine Boutet extrêmement modeste : il me montre une quête existentielle en seulement 58 minutes, sans fioriture, et en respectant totalement la personne de Jean-Marie et son message. Il n’y a pas de commentaire, aucune voix over. Boutet prend à bras-le-corps son message, et le film devient son porte-parole. Le film transpire la confiance qu’ont les deux hommes l’un pour l’autre. Je suis touchée par cette relation, car la représentation d’une personne si fragilisée est risquée et difficile. Le réalisateur filme avec Jean-Marie. Il y a une idée de participation. Chacun offrant quelque chose à l’autre.

Alors, au bout de mon troisième visionnage, je vois davantage d’interactions entre les deux hommes, et bien plus tôt que celles dans la grotte (« Prend la lampe » lance Jean-Marie à Boutet). Ainsi, Jean-Marie ne parle peut-être pas toujours seul ? S’adresserait-il à Antoine Boutet ? J’aperçois dans ce film une dimension de conte : pour moi, c’est aussi un film sur un homme qui se raconte des histoires et qui fabrique de la fiction. Je suis avec lui, dans le vif, dans son quotidien. Il se fait le narrateur de sa propre vie. J’ai accès à son intériorité à travers ses pensées et messages qu’il enregistre. De cette manière, le cinéaste est également respectueux du spectateur. Et se posant la question de comment vivre et créer en marge, le film m’offre (comme à tout autre spectateur) une expérience singulière de l’expérience de la marginalité.