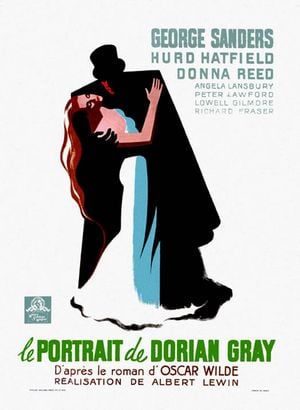

[Mouchoir #49]

C'est quoi le paradoxe Albert Lewin ? Qu'est-ce qui fait de son cinéma un cas un peu inhabituel de l'époque, et en quoi cela se retourne-t-il contre lui ? En guise d'introduction, deux citations :

« Tu ne feras jamais carrière dans le cinéma, tu es trop cultivé pour cela.¹ »

« Je ne vais plus que rarement voir un film hollywoodien, mais je vois beaucoup de films européens. [...] Ils ont ravi aux États-Unis tout le côté artistique du cinéma.² »

Lewin, c'est le cinéaste hollywoodien qui se rêvait européen, qui voulait amener le public à penser la trame d'une histoire en termes artistiques, à la Bergman (l'un de ses exemples post-Le Portrait de Dorian Gray). La question pour nous, c'est de savoir ce qu'il entend par cinéma artistique. Féru entre autres de peinture, entrer dans ses films s'apparente parfois à une enquête iconologique, tant il y a de tableaux sur les murs, de vases et autres statues méticuleusement placées dans les zones de flou, de livres tenus de main ferme, de phrase citées ou écrites, ici ou là. Le public — on ne semble lui donner le choix — doit rester aux aguets de toutes ces citations s'il veut trouver la clef permettant d'investir en profondeur l'intrigue. Lewin fait ainsi du cinéma avec sa mémoire artistique, avec d'autres œuvres en tête.

Là où cette pratique se retourne contre lui, c'est qu'une certaine lourdeur s'installe dans ce système, comme si certaines images étaient trop chargées, surchargées. Et cette lourdeur parfois, fait que ses films lorgnent avec l'esthétique de la série B qui, dans sa grammaire, surligne chaque chose. Un cinéma tiraillé donc, entre série B dans les effets et une volonté de film européen artistique.

Lourdeur qui plus est redoublée par son usage presque abusif de la voix off. Ici, mais aussi dans Pandora and the Flying Dutchman (1951), et je mettrais ma main à couper du vice dans le reste de la filmographie. En tout cas, pour The Picture of Dorian Gray, difficile de faire parler quelqu'un qui ne le fait pas de lui-même, et qui cache de plus ses émotions sous son visage. La littérature écrit l'intériorité, le cinéma lui, s'il veut faire dans la facilité, recourt à la voix off. C'est le choix de Lewin, mais un choix au départ malin. Parce qu'il ne s'agit pas d'un "je", mais d'un "il". Et pas de la voix de Dorian, mais de son ami Henry qui a corrompu au départ sa conscience, et qui décrit toutes les pensées et les actes de Dorian, alors qu'à aucun moment du récit il ne pourra les deviner. C'est donc comme si la conscience de Dorian avait pris ce recul, changé de voix et utilisé la troisième personne pour parler des vil·e·s gestes et pensées d'une seconde personnalité — très M. Hyde.

Le problème, c'est que sur 1h50 de film, malgré la trouvaille, le procédé ennuie parfois, notamment parce qu'il emprunte beaucoup à la littérature, tout en réussissant à d'autres moments à capturer ce malaise dans la distanciation. Et c'est un peu ce qui se passe déjà avec la trame iconologique que mettent en scène les films de Lewin. Parce que finalement, ce qu'on entend ici par cinéma artistique, c'est peut-être un cinéma maniériste qui se nourrit des autres arts, les vampirise, mais se fait aussi vampiriser à son tour, comme un retour de bâton qui lui fait perdre de sa substance, de son apport réellement cinématographique, novateur. Un cinéma qui cite autant et repose sur des procédés extérieurs au cinéma, est-ce encore tout à fait du cinéma ? Ou bien était-ce la façon trouvée par Lewin, comme d'autres des années 10 et 20, de trouver des lettres de noblesse pour le cinéma hollywoodien, afin qu'il redevienne selon lui artistique ?

4,5.

¹ Abraham Lehr (directeur général des studios Goldwyn en 1922), cité par Patrick Brion, in Albert Lewin : un esthète à Hollywood, Paris, Editions Durante, 2002, p.17.

² Albert Lewin in Ibid., p. 100.