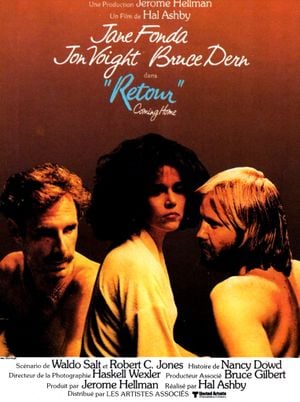

1. Deux corps nus qui s’enlacent, se lient, se nouent – en réalité la scène n’est pas longue, ni esthétisée, simplement belle. Et forte. Il ne s’agit pas d’un film sur le handicap, sur la compassion ou sur la compensation. Le thème sera traité, bien plus tard dans The Sessions.

Coming home n’est pas un mélodrame – malgré ce qu’on a pu lire ici ou là, il n’y a dans cette scène ni à aucun moment du film la moindre trace de sentimentalisme, de mièvrerie. C’est un mélodrame, en fait – mais qui penche du côté du drame, pas du mélo.

2. (John Voight à Jane Fonda)

- Tu as changé de coiffure !!

- Qu’en penses-tu ?

- Très joli !

3. (Bruce Dern à Jane Fonda, bien plus tard)

- Qu’est-il arrivé à tes cheveux ?!

Ces deux micro moments, en échos ou en miroirs, avec la confrontation indirecte des trois personnages, constituent sans doute (sans qu’on s’en rende compte, le plus souvent) deux moments essentiels du film – le moment de la vraie bascule, l‘instant où Jane Fonda oublie son image permanentée, quelque part entre la poupée sexuée créée par Vadim à l’image des pinups des décennies passées, en réalité l’image la plus conforme de la ménagère américaine, très bourgeoise et très rangée – et le visage de la suffragette, très engagée dans ces années-là.

On est au moment où tout bascule. Et pour elle-même, et pour tous, ce ne sera pas aussi simple. Son engagement comme bénévole, au service des grands blessés – mutilés du Vietnam, à l’instant où son époux capitaine part précisément pour le Vietnam, c’est au début sa façon à elle de s’engager pour la nation, très naïvement de servir. Et l’instant, très symbolique, où elle retrouve sa coiffure d’origine, correspond, de façon encore assez confuse à l’appréhension d’une autre réalité – l’engagement, au nom d’une « liberté » manipulée et très virtuelle dans une guerre absurde, incompréhensible, mortelle et mortelle pour l’Amérique puisque perdue d’avance.

Coming home (le Retour) est le premier film consacré à la guerre du Vietnam.

Pas tout à fait – auparavant il y avait bien eu quelques panégyriques patriotards, en forme d’autojustification comme les Bérets verts. Il y avait eu aussi la tentative assez remarquable d’Elia Kazan, the Visitors, sur l’après Vietnam, plus que critique, déchirée et évidemment très mal perçue. Coming home ose à son tour entrer dans le traumatisme. D’autres œuvres importantes suivront, Voyage au bout de l’enfer (la même année), Apocalypse now, Full metal jacket, Platoon … Une des différences essentielles, une singularité forte de Retour, c’est précisément que l’histoire, à aucun moment (à l’exception d’une très courte escale, presque une villégiature, une respiration très ratée où les couples se retrouvent à Hong-Kong) ne se passe au Vietnam. Et le titre, très polysémique est tout sauf anodin – le retour, c’est évidemment celui du mari, tragique, mais c’est aussi le retour, tout aussi tragique, de l’Amérique sur elle-même. Et les personnages qui se rencontrent, se déchirent et s’aiment, sont évidemment des emblèmes.

Au plan technique, la réalisation très sobre repose essentiellement sur deux figures récurrentes, souvent très critiquées, alors même qu’elles lui donnent encore plus de force.

• Une BO faisant appel aux plus grand groupes de l’époque (et à d’autres) et à des œuvres souvent très célèbres, des Beatles aux Rolling stones, deTim Buckley à Buffalo Springfield, de Bob Dylan à Aretha Franklin, de Jimi Hendrix à Jefferson Airplane et à Steppenwolf … Et même si la musique peut sembler parfois envahissante (surtout pour les thèmes trop connus), elle provoque au contraire , quand elle passe en sourdine, une véritable immersion dans l’époque, encore plus forte aujourd’hui ;

• Le montage alterné, systématique, et parfaitement maîtrisé, particulièrement fort dans les scènes ultimes – avant de passer à la réalisation, Hal Ashby était un grand monteur, totalement reconnu, et c’est précisément cette maîtrise du montage, sa grande fluidité dans Coming home qui permet de compenser les trous du scénario, provoqués par la succession ininterrompue des scénaristes … Et le montage finit même, comme aux premiers temps du cinéma et tout autant que le récit lui-même, à donner tout son sens au film. Sa profondeur.

L’Amérique face au traumatisme – son évolution à elle passe évidemment par la rencontre avec l’ancien marine mutilé, presque détruit (mais d’autres dans le film ne s’en sortiront pas), mais porteur d’une rage de vivre encore plus forte, d’abord incontrôlée, puis sublimée par la rencontre amoureuse, jusqu’au recul, toute haine évacuée, tout ressentiment aboli et aux conférences devant une jeunesse en train de se reconstruire.

La fin n’en est pas optimiste pour autant car il s’agit bien d’un drame dont personne ne peut sortir intact. Le retour est inévitable – attendu, appréhendé, ridicule (l’origine de la blessure du capitaine), impossible, d’une vulgarité extrême (l’alcool, les blagues très grasses des marines, l’impossibilité de rentrer dans la vie « normale ») et finalement placé sous le signe de la tragédie à l’instant où la vérité éclate (parce que la CIA traîne, inévitablement, dans les parages et rapporte) et où l’amant et le mari se trouvent face à face. Des emblèmes : tous ne sont pas prêts, tous ne peuvent pas avoir le recul, et l’histoire demeurera tragique, au moins pour l’un d’eux. « Explique-moi, espèce d’ordure, comment tu peux comprendre ! » Par les voix de trois comédiens magnifiques, au-delà d’eux-mêmes, Coming home dit un traumatisme.

4. (en montage alterné) – un ancien combattant, soldat ruiné, dans son fauteuil, souriant, paisible, évoque son passé vietnamien, et toutes les guerres, face à une assemblée d’étudiants, plus qu’intéressés à l’évidence. Un ancien combattant, un autre soldat perdu, seul, debout devant l’océan, se dévêt, court sur la plage, et pénètre dans la mer.

Coming home dit aussi une purification. Et la catharsis est double – au sens premier, tout d’abord, celui qui confronte le spectateur au spectacle et à son propre drame, mais aussi au bout du récit, à son terme – le dépouillement, le retrait des oripeaux, et le plongeon.

Ne demeure alors, face à la mer, que le silence de l’homme nu.