Septième et dernier chapitre de ce carnet de voyage à travers l’oeuvre d’Andreï Tarkovski avec son dernier long-métrage, Le Sacrifice. Un film au titre révélateur, symbolisant l’ambition du cinéaste russe de réaliser un dernier coup d’éclat avant, qu’hélas, la maladie ne l’emporte à la fin de l’année 1986. Un film sous la forme d’un testament, dernier message qu’il adresse au monde avant de le quitter.

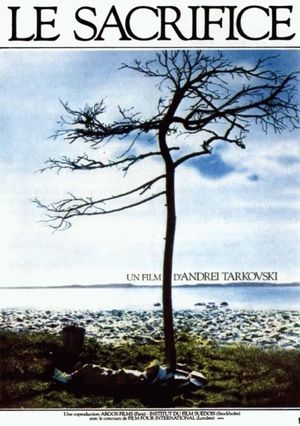

Exilé depuis plusieurs années déjà, le cinéaste avait transmis tout le mal-être qui l’habitait dans son austère et mélancolique Nostalghia (1983). Contrairement à ce que ce dernier pouvait préfigurer, Le Sacrifice débute dans une ambiance chaleureuse et apaisante, dans un décor naturel calme et incitant à l’évasion, l’île de Gottland en Suède. Un homme et un petit garçon plantent près d’une plage un arbre séché et semble-t-il mort, dans le but de le faire revivre. Première étape dans un dernier voyage plein de foi et d’espoir. Le Sacrifice, à l’instar de Nostalghia, et de la plupart des films de Tarkovski, s’étire, et pose des questions sans chercher à proposer de réponse flagrante. Dans une nouvelle volonté de maintenir la cohérence entre ses œuvres, Tarkovski invite à la contemplation et à l’harmonie avec la nature.

La plupart des sujets déjà traités dans ses films précédents se retrouvent ici, mais Le Sacrifice semble terminer le virage définitivement amorcé par le cinéaste dans Stalker (1979) et confirmé par Nostalghia. Le film, allant à l’essentiel, s’inscrit dans une volonté d’ouvrir les yeux des spectateurs, et du genre humain. Comme un écho à la perte progressive de la foi dans Andreï Roublev (1966), le Stalker mettait en garde ses compagnons face à leur manque de considération envers le monde qui les entoure, Domenico haranguait la foule avec des discours alarmistes dans Nostalghia, et Alexander, désabusé, se livre ici à de longues tirades sur sa perception du monde et de la société. Dans Le Sacrifice s’opère un définitif désaveu d’une société moderne, le rejet d’une société rigide, massive, oubliant l’essentiel : la compréhension et l’acceptation de notre propre nature.

Au crépuscule de sa vie, Andreï Tarkovski fait de cette conviction profonde un facteur d’élévation, la clé pour atteindre l’harmonie ultime et voguer en paix vers un autre monde. C’est ainsi qu’Alexander va faire appel à sa foi profonde et détruire tous ses biens pour devenir un homme seul, libéré, affranchi de tout lien. En se sacrifiant ainsi, il cherche son propre salut, mais également celui de l’humanité toute entière. Dans Le Sacrifice, Tarkovski va donc jusqu’au bout de ses convictions et des idées qu’il a développé tout au long de son oeuvre. Pour lui, l’homme ne doit pas oublier qui il est ni d’où il vient. Intimement lié à la nature, c’est au plus près d’elle qu’il parviendra à se ressourcer et à se comprendre lui-même. Mais s’il s’en éloigne, s’il se soustrait à la masse, alors il s’oublie lui-même, et substitue ce qui devrait être essentiel à ses yeux, à ce qui est essentiel à la société dans son ensemble.

Andreï Tarkovski livre ici une étude de la mort à la fois poétique, singulière et mystique. Elle semble à la fois mystérieuse, mais en même temps proche et palpable, elle entoure le monde mais nous ne la voyons pas, nous ne faisons que la craindre. Comme une réponse à toutes ses œuvres, la beauté créatrice laisse place à une ultime destruction menant à un dernier retour aux sources pour s’élever vers l’inconnu et l’impalpable. Sur un dernier plan accompagné de la magnifique Passion selon saint Matthieu de Bach, c’est tout le déluge philosophique, poétique, métaphysique, sensoriel et émotionnel d’une oeuvre puissante et personnelle composée de sept films, à laquelle Andrei Tarkovski aura consacré trente-cinq ans de sa vie, qui nous emporte. Les adieux d’un cinéaste, d’un artiste, d’un philosophe, un penseur qui avait sa vision du monde, sa conception de l’humanité, et qui put nous la transmettre grâce à sept œuvres cinématographiques majeures dont le retentissement, je l’espère, ne s’essoufflera jamais.