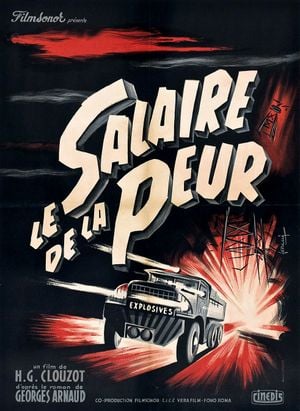

Support: Bluray

Ayant découvert le remake de William Friedkin, Sorcerer (que j’estime être un chef d'œuvre), il y a de ça des années, j’ai longtemps repoussé Le Salaire de la Peur, de crainte peut-être d’y retrouver quelque chose de trop similaire. Mais une fois le pas franchi, on se rend compte que l’on a bien à faire à deux visions distinctes sur ce même scénario à base de McGuffin létal et ô combien anxiogène.

Je l’avais déjà remarqué dans Les Diaboliques, sorti deux ans plus tard, Clouzot n’est pas tendre dans son regard sur l’humain. Ca se confirme ici, mais on sent aussi qu’il n’y a pas de jugement de sa part, le traitement est celui d’un anthropologue qui se contente de décrire ce qu’il observe. En témoigne ce premier plan, sur des cafards avec lesquels expérimente un gamin de ce pays latino-américain fictif où se déroule le récit. Un pays miséreux où viennent s’exiler les rebuts des autres sociétés, vivant à la merci d’un conglomérat pétrolier américain qui daigne lâcher des miettes aux autochtones contre quelque travail suicidaire. Un pays où le gouvernement et la justice sont absents, et où les fauves tournent en rond dans cette cage moite, faisant monter la tension pendant toute la première heure du film alors même que le convoi n’est pas encore au programme. Les bêtes s’échauffent et cherchent un exutoire, n’importe lequel. L’occasion de présenter une galerie de personnages variée dans sa bassesse et sa noirceur, une fange de l’humanité qui tombera les masques devant la terreur de la mort dans la seconde partie du film.

Une fois seuls face au gouffre imminent, chacun révèle en effet son vrai visage. Jo (Charles Vanel) perd toute consistance, trop conscient du danger pour le gérer et devient un sommet de veulerie. Mario (Yves Montand) est au contraire insouciant, trop motivé qu’il est par la possibilité d’un ticket pour sortir de ce trou et n’hésitant pas à écraser les obstacles qui se dressent sur sa route. Luigi (Folco Lulli) quant à lui n’a plus rien à perdre, s’il doit mourir, ainsi soit-il, il aura au moins essayé. Et pour ceux qui sont restés sur le carreau, jugés inaptes à la mission fatale, la mort peut sembler l’alternative préférable à l’enlisement continuel. C’est cette palette de comportements face au béant qui intéresse le cinéaste, qui n’oublie pas pour autant de faire vivre la tension au spectateur. Les scènes de crispation s’enchaînent alors que les explosions, écroulements et trahisons nous font tour à tour suer à grosses gouttes. Une course sur le fil du rasoir qui ne connaît pas de temps mort, si ce n’est celui du hors-champ fatidique.

Les tréfonds sont atteints dans la magnifique scène de la mare de pétrole, où plus rien ne peut se mettre en travers du chemin de Mario. Tout ça pour finir écroulé devant ce même pétrole, partant en flammes en arrière-plan, à bout de force et d’humanité. Son manque de recul sur ses actes l’entraîne lui aussi à sa chute, littérale, pour rejoindre ceux qu’il a lésé dans un ultime plan résolument sombre.

Le Salaire de la Peur ne démérite certainement pas sa place au panthéon du cinéma, mais je dois avouer que je lui préfère tout de même Sorcerer, plus tendu encore, moins pessimiste sur la condition humaine. Et j’ai sans doute un biais, l’ayant découvert en premier. Mais les deux œuvres sont finalement complémentaires et assez distinctes pour pouvoir se côtoyer dans les sommets du genre.