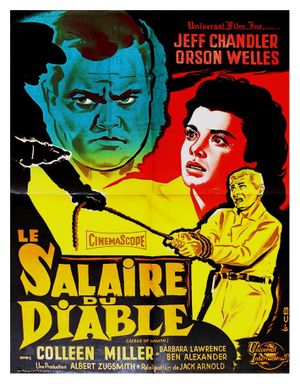

Un jeune ranchero est tiré d’un baraquement surpeuplé et violemment traîné jusqu’à une grange voisine. Deux hommes le passent à tabac, il résiste tant bien que mal, ce qui provoque une escalade qui lui sera fatale. Le vieux Juan Cisneros, tapi dans l’ombre, a tout observé. Il décide d’en aviser la police locale. Comme tous ses compagnons d’infortune, Juan Martin était tenu de « travailler comme un chien sans se plaindre ». Mais le contremaître Ed Yates et son second Chet Huneker ont cette fois franchi les limites de l’inacceptable : ils s’en sont pris physiquement à un ouvrier agricole mexicain, sans autre forme de procès. Le point de bascule intervient très tôt dans Le Salaire du Diable : après quelques minutes d’un récit qui n’en compte que 80, Jack Arnold tient déjà sa victime, ses coupables, son enquêteur et protagoniste principal, mais aussi cette ambiance hybride, partagée entre les grands espaces arides du western et les éclairages nocturnes, accentués, des films noirs. Le meurtre de Juan Martin en constitue d’ailleurs une sorte d’apothéose : lumière vacillante, accès de violence mutique et encore inexpliquée, bracero assassiné dans un domaine agricole…

Virgil Renchler (convaincant Orson Welles) règne en maître sur le Golden Empire, un ranch ayant pignon sur rue, s’étendant sur plusieurs kilomètres, et employant près de 500 immigrés clandestins mexicains, à qui l’on demande de « travailler sous le soleil pour une petite paie ». Au moment de la sortie du Salaire du Diable en 1957, des lois visent à entraver l’emploi de braceros aux États-Unis ; ils sont accusés de concurrencer déloyalement les braves travailleurs américains. Cette résonance politique rattache évidemment le long métrage de Jack Arnold à un contexte sociopolitique bien palpable. Le Salaire du Diable met d’ailleurs les formes quand il s’agit d’énoncer – et de dénoncer – les conditions de vie des rancheros : la chaleur suffocante qui afflige les travailleurs mexicains est objectivée par l’omniprésence des ventilateurs (au commissariat de police, au funérarium, chez le coiffeur…) ; tandis que Juan se rase dans un baraquement rempli de miséreux, des collaborateurs de Virgil Renchler, aveuglés par la haine, apparaissent dans un miroir avant de le rouer de coups ; l’adjoint au shérif, trop conscient de la puissance économique du Golden Empire, prête à peine attention au récit glaçant de Juan Cisneros : « Tu ne vas pas prendre cette histoire au sérieux ? », lance-t-il à son supérieur Ben Sadler.

Ce dernier, campé par un excellent Jeff Chandler, est caractérisé en humaniste dès ses premières apparitions à l’écran. Il fait d’abord preuve de prévenance face à un ivrogne, avant de se laisser guider par son éthique de conviction et de se présenter aux portes du vaste Golden Empire, où le gardien des lieux lui fait remarquer qu’il est « le seul homme de loi à franchir cette porte depuis qu'[il est] là ». Il est néanmoins reçu séance tenante dans le bureau luxueux de Virgil Renchler, qui ne tarde pas à l’intimider : « Si vous persistez à m’embêter, le comté aura un nouveau shérif. » Là-bas, face aux imposantes cornes d’ivoire accrochées aux murs et aux volumineux cigares consommés par son hôte, symboles d’une consommation ostentatoire (selon le modèle conceptuel de Thorstein Veblen), le shérif ne se démonte pas : il aspire à aller au bout de son enquête et ce, même si de nouveaux témoignages contradictoires (et mensongers) seront bientôt déposés et qu’« un meurtre comporte toujours des ennuis ».

Entreprise collective (quel film ne l’est pas ?), Le Salaire du Diable bénéficie de l’excellent travail de son scénariste Gene L. Coon, ainsi que de la photographie, inspirée des films noirs, d’Arthur E. Arling. Tandis que ce dernier contribue à donner un allant sépulcral au long métrage, l’auteur s’échine à ancrer son histoire dans un contexte sociopolitique brûlant. Si le traditionnel whodunit reste parfaitement étranger au film de Jack Arnold (aucun mystère à élucider), les répercussions du meurtre de Juan Martin font en revanche l’objet de longs développements, qui forment le cœur du récit. Dans un discours éloquent et mémorable, le shérif Ben Sadler admoneste les habitants de la petite localité rurale qu’il sert et protège : « Je suis un contribuable qui défend la loi », « rien n’a jamais su vous sortir de votre apathie, pas même un meurtre », « vous n’avez rien dans le ventre »… Si l’homme exprime ainsi ses doléances, c’est à la suite des avertissements ininterrompus qui lui ont été adressés, visant à décourager et discréditer son enquête : on le somme de tenir compte de « ce que Renchler représente pour la ville », on lui promet « la mort de notre commerce », on prédit que « la ville serait ruinée ». Cette toute-puissance financière qui se projette sur les institutions locales transparaît à chaque instant, dans les interpellations comme dans les attitudes, à travers chaque parole et chaque regard, mais le shérif y répond en usant d’un symbole fort : il brandit avec énergie le Code pénal, argument massue sur lequel toute considération arbitraire, ou assujettie à l’argent, ne peut que trébucher.

Au Golden Empire, tout le monde ne considère cependant pas la disparition de Juan Martin avec indifférence ou légèreté. Skippy, la fille de Virgil, apparaît profondément affectée par ce qui est arrivé au jeune ranchero. « Personne n’osait m’approcher, aucun garçon de la ville », « je ne connaissais personne, excepté Juan », explique-t-elle au shérif Ben Sadler. Enfermée dans une prison dorée, coupable de ne pas avoir donné suite à l’intérêt d’Ed Yates à son égard, elle avance, comme pour se persuader de sa parfaite innocuité dans cette sordide affaire : « Il n’y avait entre nous que d’innocentes distractions. » Pour le spectateur, le personnage de Skippy agit comme un puissant révélateur : de la peur qu’inspire son puissant paternel (aucun homme ne s’est jamais risqué à lui faire la cour), mais aussi du jusqu’au-boutisme parfois criminel de ceux, trop vernis, à qui l’on ne peut désormais plus rien refuser (le contremaître punit, en concertation avec son patron, l’ouvrier immigré qui a eu, à ses yeux, l’outrecuidance de courtiser celle qu’il convoite).

Sur Le Mag du Ciné