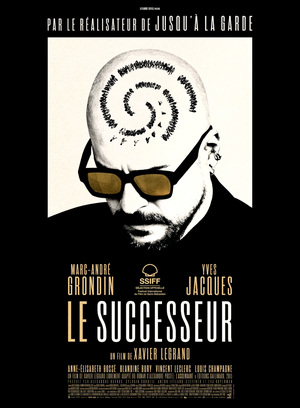

D’un deuxième film, on peut s’attendre à deux choses. Soit qu’il reproduise, avec certaines variations, l’approche, le mode d’expression du premier. Soit qu’il déjoue méthodiquement toutes les attentes, qu’il défasse les trames du précédent. Xavier Legrand, fort du succès public et critique de Jusqu’à la garde qui reçut en 2019 le César du meilleur film, aurait pu re-tourner rapidement. Or, ce n’est que six ans plus tard et presque modestement, qu’il présente son second long métrage Le Successeur, après quelques expériences télévisuelles.

Des deux choix cités plus haut, Legrand semble avoir opter pour le premier. Comme dans Jusqu’à la Garde, l’exposition du Successeur se caractérise par un rythme lent, quoique tendu. Elle présente Ellias, nouvelle coqueluche parisienne de la mode, confronté à la mort de son père dont il doit gérer la succession, malgré qu’il ait pris ses distances depuis 20 ans. Proche du classicisme chabrolien, dont Legrand est probablement un admirateur, cette lenteur va distiller peu à peu des relents de perversion, de venimosité, jusqu’au mitan du film qui va jeter le spectateur dans une violente sidération. Car c’est bien cela qui relie nettement les deux films du cinéaste, l’effet de sidération, de rupture brutale qui fait basculer le film dans l’horreur. Or, si cet effet arrivait tardivement dans Jusqu’à la garde (la dernière demi-heure avec l’ogre Ménochet), il nous bouscule ici avant la fin de la première heure. Dès lors, le film nous immerge dans une nasse inextricable qui provoque un véritable dégoût moral et physique. Dégoût qui atteint son apogée au moment de l’enterrement sur fond de la guillerette chanson Fais comme l’oiseau de Michel Fugain. De ce point de vue, on pourrait sans doute reprocher au film de se complaire longuement dans l’abjection et de plonger son personnage dans un dolorisme dont il ne relèvera pas. Probablement, le choix même du tragique mène à une forme de lourdeur dont ne se départissait pas non plus Denis Villeneuve dans un film similaire. Certes, Legrand oriente son récit spiralé avec de lourds sabots, mais a le mérite de ne rien édulcorer.

Ce qui a passionné Legrand dans ce sujet, c’est la question de la nécessaire lourdeur de l’héritage mais pas de n’importe quel héritage. Celui très spécifique d’un transclasse au sens où le définit Chantal Jacquet dans ses travaux : un être qui, pour des causes variées, a été amené à quitter son milieu d’origine, ici la classe moyenne inférieur québécoise, pour celle du milieu très huppé de la bourgeoisie culturelle parisienne. Si le transclasse, selon Jacquet, « porte deux mondes en lui et est habité par une dialectique des contraires sans être assuré que les opposés puissent composer », Ellias semble, au début du film, avoir complètement fait table rase de son passé. Il s’est fondu dans son nouveau monde, a adopté ses manières et pratiques, effacé son accent québécois, stigmate de ses origines. Pourtant, son retour dont la mort du père est un des moteurs caractéristiques (voir La place de Annie Ernaux ou Retour à Reims de Didier Eribon) va le confronter brutalement à ce monde soigneusement oblitéré. Si bien que le cadavre du film n’est que la projection gênante de cette absolue impossibilité de nier son héritage, son habitus premier.

Peut-être pourrait-t ‘on soupçonner le film de quelque confusion : entre la mise en difficulté imposée à son personnage déraciné qui n’est pas sans rappeler les films de Ruben Oslund, et la douteuse vision des classes populaires (entre les rednecks et les voisins de Rosemary’s Baby). Pourtant, c’est dans un même mal insondable si bien dissimulé par les faux-semblants que se rejoignent le fils chic proche de la chute et le père bonne pâte aux secrets encombrants. La succession est finalement assurée…