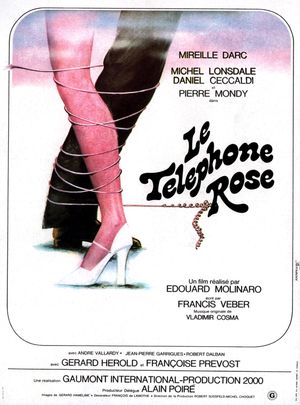

Je l’aime bien, la petite musique de Francis Veber. Avant de se consacrer à ses propres films, il a écrit de nombreux scénarios dans les années 70 de films ayant connu de jolis succès. On reconnaît toujours sa patte, sa façon de construire ses récits, de dépeindre ses personnages, de soigner ses seconds rôles. Hasard ou pas, en 1975, Francis Veber écrit, pour la cinquième et dernière fois, un rôle pour Mireille Darc. Elle s’appelle de nouveau Christine et tient un rôle un peu similaire à celui du Grand Blond. Call-girl payée par une multinationale américaine pour faciliter une transaction avec le patron d’une boite française, elle va faire tourner la tête de Pierre Mondy et déclencher une avalanche de péripéties dont Veber a le secret. On est cependant ici dans un petit Veber et un petit Molinaro, autant dire à des années lumières de L’Emmerdeur qu’ils avaient ficelé deux années auparavant.

Pierre Mondy incarne un provincial naïf, à la fois tendre et impétueux. Une sorte de François Perrin qui a réussi à se faire grâce à son acharnement au travail. Côté sentimental, en revanche, c’est un perdreau de l’année qui va se faire pigeonner. Francis Veber qui connaît bien Pierre Mondy et réciproquement lui façonne un rôle sur mesure. Et, comme toujours chez Veber, le moins qu’on puisse dire, c’est que le casting soigné jusqu’au bout des ongles fait beaucoup dans la réussite du film. Comédie amère qui brasse de nombreux sujets qui font souvent le corps des comédies à la française (adultère, libération de la femme, coup monté, etc.), Le Téléphone rose manque assurément de rythme et de ressorts mais demeure un film intelligent qui a des choses à dire et qui le dit plutôt bien. On est clairement ici dans une peinture sociale de la France des années 70 et pas dans une véritable comédie.

Dommage que Veber ne parvienne pas à sortir du principe de l’aller-retour de son protagoniste qui rend l’ensemble ronronnant et répétitif. Un film plus explosif (Pierre Mondy aurait ainsi pu, à l’image de Patrick Dewaere dans Coup de tête, se venger) ou plus profond (le film ne va jamais tout à fait au bout de ses différents propos) aurait été assurément plus réussi. Il demeure cependant le témoignage d’une époque avec des questions pertinentes aussi bien sur le plan sociétal (le rachat d’une usine par un groupe américain) que sur le plan social (le bilan d’une vie à 50 ans). La photographie très David Hamilton concourt à inscrire le film dans son époque. Tous les seconds rôles sont parfaits, tous idéalement servis par des dialogues, une nouvelle fois au cordeau, signés Veber. On notera avec amusement que Michaël Lonsdale, ici orthographié Michel Lonsdale, interprète le président du groupe américain.