Pour mémoire :

Introduction avec le peintre mural qui décore le temple. Puis sentant son heure venue, Il demande au moine en chef de prendre son amante sous sa protection. Générique : irruption de la couleur sur des détails de la fresque. Le montage seul des différents oiseaux créent une menace, rappelée plus tard dans le film, que ce soit visuellement, par le dialogue ou par le son, pour effrayer la jeune femme. Culmination de cet effroi à la fin avec un très beau moment où les panneaux glissent les uns sur les autres comme des couperets sur sa raison.

Première grande partie : le moine en chef tient parole et même au-delà. La protection se concrétise très vite par un double-lit, dans lequel il laisse passer quelques obligations importantes. La beauté de Satoko rend la chose très compréhensible. Mais le plus excitant et le plus trouble est la présence du moine apprenti, Jinen. Maltraité par son maître, l'intérêt de Satoko pour Jinen n'en est que renforcé, par une compassion et une solidarité de classe et devient vite un attrait. Trouble sensuel et psychologique, la personnalité de Jinen reste avec ses trous, qui font partie de la construction même de l'intrigue, voire même à dits et montrés par éclats sombres de plans rapides et fulgurants, très habiles le plus souvent qui viennent comme énerver le flux ordinaire et plutôt calme du récit, comme un oiseau fou viendrait piquer du bec sur un poisson ou la tête tondue d'un homme... C'est ce qui s'exprime définitivement dans la deuxième partie avec le meurtre, remarquablement filmé, ou plutôt non filmé... - meurtre d'ailleurs ? accident mortel au moins - et dans laquelle Jinen fait disparaître, puis substitue le cadavre de son maître. De très belles idées visuelles et dramatiques comme, par ex., ce cercueil lourd qui passe sur un petit pont dont une latte cède et dont le jour laissé par la planche écroulée est tout de suite comblé par le visage de Jinen, pris en flagrant délit par la seule caméra en contreplongée et nous-même.

Un film que les historiens pourraient certainement placer entre le classicisme du cinéma japonais des années 50 et celui qui frappe déjà à la porte : Mishima, et plus encore Imamura dont Kawashima était le mentor, mais avec sans doute plus de succès que Kikuchi sur Jinen.

Remarquable :

1. que le moine en chef (Jikai ?), maltraite et humilie Jinen non pas tant pour le former à la discipline traditionnelle mais que la mise en scène nous fasse clairement sentir que c'est pour faire le beau devant sa belle, Satoko. Qu'il en perd donc la raison. Remarquable une deuxième fois que l'effet en soit totalemen inverse. (L'inverse et la contradiction sont toujours plus fertiles, à condition que ce soit une ouverture vers l'inconnu et non un principe fermé.)

2. l'arrivée de Satoko au temple avec Jinen nettoyant les toilettes et l'odeur dans l'image. Le dégoût qui n'effleure pas Jikai, déjà obsédé par le désir qu'il a pour Satoko. Le développement de cette séquence dans le temps (sans être exagéré pour autant). La mise en place de cette promiscuité à trois - et particulièrement trouble - par cette séquence.

3. Ces plans rapides qui viennent ponctuer les séquences de plans longs et stables. Comme des griffes, des coups de pinceaux.

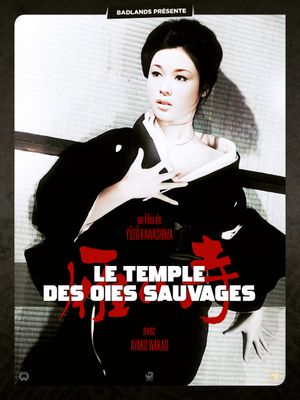

4. la beauté de Ayako Wakao (souvenir de Rue de la honte, en prime).

5. La deuxième partie du film (que j'estime à partir de la disparition de Kikuchi) et le fait qu'elle intègre des funérailles, vues par le détail ou presque.