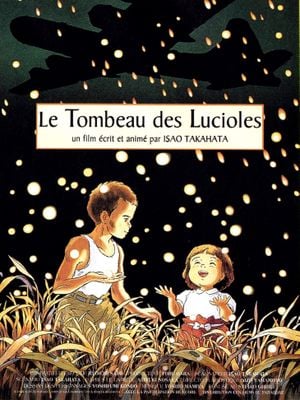

Parmi les nombreux films décrivant les bombardements américains sur les villes japonaises durant la Seconde Guerre Mondiale, et les pertes humaines effroyables qu’ils ont engendrées, Le Tombeau des Lucioles occupe une place à part. Le studio Ghibli, habitué à créer des univers fictifs et oniriques, délivre ici une œuvre d’un réalisme total, revenant sur les bombardements de Kobe qui ont incendié une grande partie de la ville. Placer les événements à hauteur d’enfants (un adolescent et sa petite sœur) n’empêche pas non plus d’annoncer leur mort inéluctable et misérable dès la scène d’introduction. La guerre et la mort, voilà les thèmes que le film semble traiter au premier abord. Ce serait pourtant lui ôter toute sa dimension empathique que de s’arrêter là. Car, loin de tout misérabilisme, ce récit funeste réalisé par Isao Takahata d’après une nouvelle de Akiyuki Nosaka déborde paradoxalement de vie et de joie par tous les pores.

Que les deux auteurs aient personnellement vécu les bombardements durant leur enfance (la nouvelle est d’ailleurs en partie autobiographique) peut apporter un début d’explication. Au-delà de la reconstitution historique, l’intention est avant tout intime : décrire sa propre expérience traumatique d’une enfance brisée par la guerre. Il ne s’agit pas du destin d’une nation, mais de celui de deux enfants dont la déchéance est d’ailleurs précipitée par la fin de la guerre et des bombardements. Ils ne meurent pas sous le feu américain comme leurs parents, mais bien de la misère et de la faim, provoquées par un rejet unanime de tous les adultes qui croisent leur chemin. Forcés à vivre dans un abri souterrain abandonné, ils n’en sortent ironiquement que pendant les bombardements, pour trouver de quoi subsister dans les maisons temporairement abandonnées par leurs occupants. La guerre ne contraint pas seulement les corps en détruisant les habitations et en raréfiant les vivres, elle occupe les esprits et entraîne un effritement du lien social vers un repli sur soi. Deux orphelins ne peuvent logiquement pas survivre dans un tel climat social. Le devoir de mémoire du film en est d’autant plus important, car il donne vie à des existences oubliées de tous.

C’est en adoptant la perception des deux protagonistes que la narration et l’univers visuel du film trouvent un havre salvateur, une dose d’espoir au milieu de la tourmente. Leur innocence ébranlée à la vue des horreurs de la guerre n’atteint pas ni l’amour pur qui les lient entre eux et à leurs parents décédés, ni leur joie de vivre ensemble. Cette ardeur juvénile irradie chaque instant du film, d’une boîte de bonbon aux flash-back baignés de lumière, jusqu’aux scènes nocturnes où la capacité d’émerveillement des enfants est éprouvée à chaque instant au milieu des lucioles. Dans tous ces éléments, opposés à la déchéance irrémédiable des personnages, résident la capacité du film à émouvoir. Les orphelins semblent finalement garder jusque dans la mort leur âme d’enfant, joueuse et candide, gagnant ainsi une part d’éternité dans un monde morbide où ils ne laisseront aucune trace matérielle. Non content de transmettre leur précieuse vitalité, Takahata cherche à démontrer la faculté d’un idéal à résister et à s’épanouir dans les moments les plus sombres et dans la mort. En atteignant un tel niveau de spiritualité, le cinéaste récemment décédé s’est largement octroyé sa propre part d’éternité.