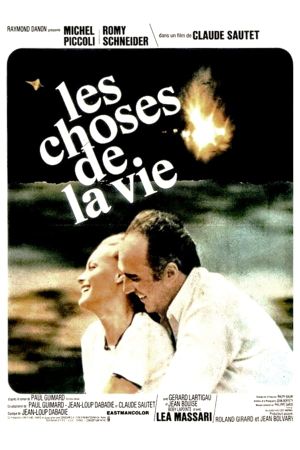

La vie est-elle une départementale sur laquelle chaque carrefour mène à un pommier ? L’interrogation, aussi insensée soit-elle, pourrait bien avoir valeur de proverbe. La sentence posée par Sautet a beau être un peu courte – un peu comme la vie sans doute –, elle nous ramène toutefois à quelque chose de profondément humain : la grandiloquence de l’existence. Car la vie, c’est quoi ? Est-ce un flambeau toujours prêt à s'éteindre ? Un torrent courant vers un abîme ? Un combat perdu d'avance ? Une branche de palmier que les vents inclinent à leur gré ? Ou bien une épigramme dont la mort est la pointe ? Peu importe qu’ils soient arméniens, bulgares, gabonais ou malgaches, ces proverbes existentiels s’écrivent toujours avec démesure. Comme s’il était impossible d’exprimer clairement cette précieuse inconnue qu’est la vie : ce cœur qui bat, cette âme qui pense, ce mouvement flamboyant, ce sentiment insaisissable qui nous pousse à transformer en métaphores ce que nous ne pouvons embrasser entièrement. Et pourtant, si LES CHOSES DE LA VIE devait être un proverbe, il ne se limiterait certainement pas au spectaculaire de son accident et préférerait sans doute s’incarner dans la banalité d’un geste, d’une expression, d’une chose : un regard posé sur une épaule dénudée, un sourire qui s’efface, une difficile mise au point ou une cigarette un peu trop consumée. Car LES CHOSES DE LA VIE, c’est un film sur le désordre des choses, sur des êtres qui ne savent pas où ils en sont, sur des indécisions qui débouchent sur des accidents, là où Claude Sautet s’évertue à filmer la chute plutôt que l’atterrissage.

Une roue repose sur l’herbe. Elle ne bouge déjà plus, seule, un peu crevée, détachée de son arbre moteur. Deux bambins s’en approchent et s’étonnent de cette présence dans ce coin de verdure. Cette roue solitaire, c’est un peu Pierre (Michel Piccoli) qui repose un peu plus loin, encore invisible à notre regard, mais tout aussi détaché de son arbre de vie. LES CHOSES DE LA VIE ne laisse aucune place au suspense : l’accident a déjà eu lieu ; après le choc, ne reste que l’agitation. Le carrefour rassemble alors des vies, des automobilistes curieux, pensifs et témoins d’un spectaculaire carambolage. Ils attendent, se questionnent, regardent sans savoir quoi regarder, se remémorent l’accident sans pouvoir le conjurer. Leurs visages font office d’ouverture. Aucune image de celui dont on parle. Car c’est par le regard des autres que l’on entre dans LES CHOSES DE LA VIE. Une captation du réel, d’une réalité possible, d’une mortalité routière quotidienne, qui laisse soudainement entrer la fiction le temps d’un retour en arrière. Image fixe sur un bûcher mécanique, c’est parti ; musique maestro : le capot ravale ses flammes, la voiture retrouve sa roue et l’homme sa vie.

Pouvoir tout remonter, tout arrêter, tout rattraper, c’est ce que semble nous proposer ce générique. Mais la fiction n’y changera rien ; elle nous trompe pour mieux amener la désillusion. Puisque la vie ne s’éprouve pas à contresens ; bien qu’elle puise se conter à rebours. Ce retour en arrière, c’est Pierre qui l’éprouve ; c’est sa vie qui défile, qui fuit et s’enfuit. On remonte alors dans l’intimité de la victime et dans sa vie d’avant : l’anonyme devient quelqu’un, un visage d’abord, une silhouette puis une voix. L’Alfa Roméo intacte, les volets encore fermés, Pierre dort, accompagné. « Tu les aimes mes fesses ? » semble susurrer la douce Romy Schneider à Michel Piccoli. Se glissant hors du lit, une serviette comme seul vêtement, elle alla s’asseoir devant sa machine à écrire. Lui s’éveilla seul dans ce lit, s’allumant une « Celtique », première de la journée. Pierre regarda alors Hélène, son corps, sa nuque, sa beauté matinale. La scène pourrait paraître anodine mais elle cristallise déjà les émotions à venir : un éveil solitaire, un regard sur une femme, du silence, des non-dits et une vie qui se consume comme une cigarette. Il est question d’affabulation, de mots que l’on cherche, que l’on étouffe, que l’on écrit, que l’on regrette d’avoir soufflé ou de ne pas avoir dit.

Comme chez Antonioni, les expressions du regard en disent bien plus que les dialogues. Il faut dire que Sautet a ce don pour mettre en lumière des visages, fêlés et ambigus, où l'émotion se déplace et investit chaque recoin de la figure. Romy n'a jamais été aussi belle. Dans la scène du restaurant, son regard nous guide, son sourire nous charme et son expression mouvante nous bouleverse. Car chez Sautet aussi, les regards sont aussi intenses que les silences. Passé maître dans l’art d’orchestrer les visages – le plus difficile et instable des instruments –, Sautet les isole bien souvent dans des gros plans ou des cadres solitaires, les laissant avec eux-mêmes, avec leurs émotions et leurs tourments. Adaptation de l’œuvre éponyme de Paul Guimard, LES CHOSES DE LA VIE donne surtout la matière à Sautet pour explorer les fêlures d’un homme. Le récit d’une mise à l’épreuve, d’une indécision, d’un doute, d’un tiraillement des plus humains : choisir entre deux femmes, entre deux pôles d’attraction, entre un passé et un présent, entre un « Je T’aime » un peu et un « Je T’aime » à la folie.

Le cinéma de Claude Sautet, lui, est traversé par des moments de grâce, des regards qui nous mettent à nu, des maux que l’on ne dit pas par peur ou par solitude. Chez Sautet, il y a toujours cette retenue, cette impossibilité de faire le premier pas, de crier ses sentiments, de se dévoiler complètement. Au contraire, on se cache derrière des cigarettes, derrière des regards qui ne se dévoilent qu'à moitié ; et une certaine forme d’incommunicabilité. Les liens se fragilisent, se banalisent et s’ancrent dans une forme de routine : ce père (Henri Nassiet) à qui l’on parle de manière un peu détachée, ce fils (Gérard Lartigau) qui vit un peu sans son père, cette distance que l’on impose entre les êtres aimés. On s’ignore dans une voiture, on ne se regarde plus, on se trompe et l’on regrette. Non, nous ne vieillirons pas ensemble. Réalisateur de deux polars (Classe tous risques et L’arme à gauche) et d’une comédie (Bonjour sourire) jusqu’à présent, Claude Sautet construit avec LES CHOSES DE LA VIE ce qui sera la ligne de conduite du reste de sa filmographie : une obsession pour le concret, pour cette réalité, ce quotidien, cet ordinaire qui nous affecte tous, pour ces tourments humains et cette insignifiance qu’il transforme en douce élégie. LES CHOSES DE LA VIE, c’est aussi le portrait d’une époque, d’une France encore optimiste et des derniers effluves des Trente Glorieuses. Evidemment, ça clope de partout. Claude Sautet immortalise alors une atmosphère aussi légère que trouble où l’angoisse du présent côtoie la gaieté des jours passés.

Ce personnage d’homme indécis, c’est Michel Piccoli qui l’incarne à merveille. Il a été Godard, il sera désormais Sautet : cigarette fixée aux lèvres, quadragénaire et bourgeois, avant d’être Max ou François, Piccoli sera Pierre, le double du cinéaste, son interprète, son miroir. Bouleversant de retenue, il semble ne pas jouer son rôle mais le vivre, discrètement. Et il faut le voir soucieux au volant, un peu perdu, le regard un peu vide, comme s’il était prêt à exploser en sanglots. Point d’emphase chez Piccoli, simplement quelque chose de pudique, de tendre et de tragique. A ses côtés, Romy Schneider ne retient pas l’émotion, bien au contraire. Son personnage l’extériorise, la déverse, comme une déclaration d’amour constante à Pierre, incapable de lui répondre avec la même dévotion. Romy alias Hélène, c’est cette femme libre qui s’efforce de l’être, naturelle, simple et authentique. Intimidante et intimidée, elle est les deux à la fois, la grandeur et la fragilité, la déesse et la mortelle, humaine et pourtant si éloignée. Loin de Sissi, elle cherche désormais la vérité dans des rôles de femmes, déchirées, vivantes, éprises et fêlées ; des femmes qui lui ressemblent – vulnérables et fortes à la fois – tiraillées entre cette quête de bonheur et ce chagrin qui ne s’en va pas, cette douleur qui reste là, bien présente.

Déjà, dans La Voleuse, ils avaient expérimenté – ensemble – les tensions du couple : entre les interrogations du mari et les obsessions maternelles de la femme, tout semblait déjà là, dans cette difficulté de partager des sentiments ou d’exprimer ses émotions à l’autre. Michel et Romy déclamaient alors Duras pour mieux s’approprier Labadie par la suite ; articulant leur jeu autour de silences, de non-dits, de doutes et de regards détournés. Amants ou époux, même combat : il s’agit toujours de s’apprivoiser, de se chercher, de toucher l’autre par un regard, de lui donner un point d’accroche. Sautet saura les mettre en valeur, les obligeant à épouser une certaine authenticité, une justesse de jeu, à se dévoiler un peu – beaucoup – et à toucher une émotion véritable en dehors de toute artificialité. L’enfant, objet de la discorde dans le film de Jean Chapot, a ainsi laissé place à une autre femme : l’ex-épouse. Le dilemme repose désormais sur les épaules du mari : la maîtresse ou la légitime, qui choisir ? Qui aimer ? Dans La Femme en bleu de Michel Deville, Piccoli se heurtera de nouveau aux jeux de l’amour et du hasard : poursuivant un fantasme inaccessible, il en oublierait presque que le véritable amour ne porte pas de couleur et qu’il attend bien souvent juste à côté, comme une évidence dérobée. Une seule constante : Léa Massari, toujours cette femme trompée, éternelle deuxième pour Piccoli quand entrent en jeu Romy et ce rêve bleu. Où l’amour se trouve-t-il désormais ? Sans doute dans ces petites choses de la vie ; celles qu’on oublie, qui semblent sans importance et qui reviennent en mémoire quand il est déjà trop tard.

Si Sautet nous invite à remonter cette vie, à en découvrir les fragments, c’est bien pour lui donner un nouveau souffle, un nouveau battement, afin de décupler le tragique de cet accident, inévitable. Comme un inéluctable mouvement, impossible à transformer, irréversible, qui isole le film dans un ballottement constant entre accident et souvenirs. Le montage parvient habilement à rendre compte de cet état, de cette mémoire non-linéaire, à plusieurs vitesses, et de ces visions animées qui tranchent avec le terrible de l’accident (et de ses enjeux dramatiques). Comme dans ce Voyage à Deux de Stanley Donen où la route devenait ce lieu métaphorique où un couple (Albert Finney et Audrey Hepburn) se formait, se déformait et bataillait pour le meilleur comme pour le pire ; une route faite d’accidents, de rencontres, de regrets, de souvenirs, d’amour et de désamour. La route des CHOSES DE LA VIE est bien plus solitaire : elle se traverse seule, le regard fuyant, dans une introspection qui privilégie la mélancolie au désenchantement.

A toute vitesse, la route est droite, le ciel est bleu : dans un rapide mouvement musical, Sautet se détache de cette belle mécanique italienne, filme le bas-côté et ses arbres fuyants jusqu’à ce ciel bleu qui amène de la sérénité avant le mauvais tournant. Le carrefour semblerait presque issu de La Mort aux Trousses d’Alfred Hitchcock : point d'avion-épandeur ici, juste l'inéluctable avancée des choses et l’arrivée d’un Boby Lapointe, ce « sentimental bourreau » qui cale au milieu de la chaussée. La mort nous percute alors sans qu'on puisse y faire quelque chose. Claude Sautet filme l’accident sous tous les angles, le fait durer, l’étire, le ralentit ; comme pour intensifier ce dernier mouvement, cet ultime élan qui ramène l’homme à ses souvenirs. Quelques secondes qui durent des heures, et des heures qui ne sont que des secondes. Telle est la vie, étirée et si courte, imprévisible et redoutable, là où la mort se trouve au milieu de quelques coquelicots. Le plus dur, ce n’est pas l'accident, c'est le choc ; celui de n'avoir pu dire ses sentiments, de n’avoir pu exprimer son bonheur pour finalement finir sur des regrets.

Le bonheur est-il dans le pré ? Il est dans ces souvenirs, ces regrets, ces actes manqués. Le souvenir d’un bonheur fugace et évanescent, d’une journée ensoleillée, d’un baiser dans une robe blanche fantasmée, d’un déjeuner sur l’herbe, autour d’une table de visages, d’amis, de proches et d’inconnus. Que reste-t-il à faire ? Porter un toast, lever son verre ? Soudainement, le vide s’envisage, les souvenirs s’effacent et les battements de cœur s’atténuent pour ne laisser que du silence. La vie, est-ce donc cette montagne sur l’encéphalogramme quand la mort n’évoque que du plat ? Peut-être. Le cœur bat un peu moins fort qu’au premier jour ; mais il bat quand même, toujours un peu plus fort avec l’amour. Puis les roues sautent et le volant de la vie nous lâche. On aimerait alors pouvoir remonter le temps. Pour recommencer ces vies pleines de choses, de décisions, d’indécisions, de relations et de séparations. Des vies trop petites, ou trop grandes, pour se laisser aller à des hésitations.

Face à cette épreuve de vérité, Sautet joue admirablement sur la mise au point pour transcrire cet état d’effacement : du souvenir qui vient s’apposer sur le présent, tout se mélange dans un rendu pour le moins onirique où la Nature elle-même finit par devenir un lieu d’éternel repos. Les visions deviennent alors des parcelles de vérité, des fragments pour remettre sa vie en question, ses choix et ses incertitudes. Y-a-t-il une vie avant la mort ? A quoi se rattacher quand tout nous quitte ? A des souvenirs ? A des fragments ? A des rêves inachevés ? A des cauchemars de vérité ? Étendu dans l’herbe fraîche, Piccoli s’en va, se souvient et se noie. Paradoxalement, sa mort appelle sa vie, prépare quelques diapositives et ramène l’accidenté à ses actes manqués. Incapable de cueillir la fleur à ses côtés, son Hélène, sa Romy, sa rose, il reste tout aussi incapable de lui voler un dernier baiser, une dernière pensée, un dernier communiqué. Incapable aussi de déchirer cette lettre que son ex-femme (l’élégante Léa Massari) se chargera de mettre en lambeaux ; comme un dernier geste d’amour. Les regrets affluent alors, défilent et se perdent dans un dernier souffle, un dernier regard, une dernière absence. Car LES CHOSES DE LA VIE, c’est la beauté dans la tragédie, c’est la simplicité dans l’inexprimable, c’est l’éveil aux souvenirs quand tout nous échappe.

L’omniprésence de l’accident a parfois tendance à étouffer l’émotion, à la concentrer dans cette réminiscence et à pousser d’une certaine manière le récit vers une atrophie narrative. Mais la musique de Philippe Sarde parvient à unir le tout, à décupler la puissance des souvenirs, des petits instants, des ralentis de la vie et à nous réconcilier autour d’une même mélodie. Car LES CHOSES DE LA VIE est indissociable de son mouvement musical : la musique nous saisit pour ne jamais nous quitter ; les frissons restent, les yeux se gorgent de larmes et le temps se suspend, tristement. L’étreinte musicale est semblable à un murmure qui nous dirait de ne pas nous en faire, car la vie, c’est aussi cela ; le bonheur éphémère, la mélancolie, la douleur et la tragédie. « Je ne sais plus t’aimer Hélène » fredonne Michel Piccoli. Il ne manquait plus que les paroles de Dabadie pour prolonger l’expérience et l’ancrer définitivement dans nos oreilles : « La Chanson d’Hélène » (absente du film), cette grâce dans les paroles, cette finesse dans l’interprétation, entre la douce voix de Romy et la voix grave de Piccoli. « Il faut se quitter ». Et la mélodie repart de plus belle, bouleversante et fatale.

Car la vie, c'est aussi ça. C'est des gens qui nous quittent, c'est la douleur de ne pas avoir assez dit « Je t'aime » à ceux qui nous transpercent le cœur, c'est un regard sur des visages, un sourire sur des instants, c'est rouler sans pouvoir s'arrêter, c'est foncer au lieu de freiner et s'écraser sans pouvoir être sauvé. « J'ai envie de pleurer parce que je suis fatigué de t'aimer » énonce Hélène ; comme l’on déclame un poème. L’écriture de Jean-Loup Dabadie semble adoucir le film de Sautet, le rendant un peu moins tragique et un peu plus lyrique, en soulignant ces petits instants de bonheur qui parsèment la vie : ces quarantenaires à la recherche de l’épanouissement, ces cœurs un peu en désordre, ces réunions entre amis, ces sourires de femmes, ces engueulades qui se transforment en caresses, etc. LES CHOSES DE LA VIE, c’est une série d’instantanés, de petits riens, de petits instants que Sautet arrive à sublimer. Comme ces bribes de vacances à l’île de Ré qui se parent d’une douceur presque rohmérienne ; avant que l’accident n’impose sa perte et que les souvenirs ne fassent remonter quelques visages. On pourrait alors aisément emprunter cette formule de Milan Kundera pour décrire LES CHOSES DE LA VIE : « Il est des regards à la tentation desquels personne ne résiste : par exemple le regard sur un accident de la circulation ou sur une lettre d'amour qui appartient à l'autre. » Evidemment, impossible de résister au charme fou de Romy Schneider, à cette histoire universelle et à cette musique qui réveille l’âme dans nos cœurs. Un autre adage nous vient alors en mémoire : « en face de la mort, on comprend mieux la vie. » Et en face des CHOSES DE LA VIE, le proverbe prend tout son sens. Comme un miroir tendu sur lequel se refléteraient toutes nos joies et nos peines.

Critique à lire également sur Le Blog du Cinéma