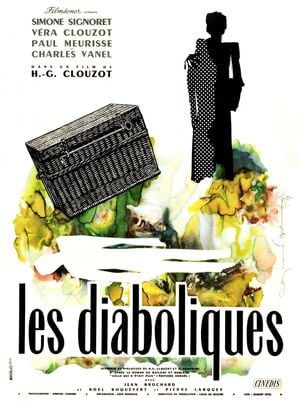

Au cinéma, je tolère qu'on me fasse pétocher, à condition que ce soit avec subtilité et élégance. Alors, avec le final des Diaboliques, j'ai été plus que servi.

Quelle tension, bon sang ! Quelle finesse dans la mise en scène, quelle formidable manière d'exploiter le silence, les contrastes du noir et blanc... Quelle trouille, et quelle atroce jubilation au moment de découvrir la vérité - servie par un twist létal qui devrait servir de mètre étalon à tous les scénaristes du genre.

Sincèrement, cela reste encore aujourd'hui, après des milliers de films vus, l'un de mes plus grands souvenirs de fin de peloche.

D'accord, mais la centaine de minutes qui précède cette fin, on jette et on oublie ?

Ah non, monsieur-dame, pas du tout. On regarde, on admire et on profite de la leçon.

Scénario millimétré, mise en scène au cordeau et exigeante (aucune musique dans le film, sauf pour les génériques de début et de fin), interprétation royale : Les Diaboliques est un joyau qui brille de mille feux. A peine pourrais-je regretter un petit ventre mou au milieu, quelques petites longueurs, mais rien d'insupportable.

L'intrigue, je n'en dis rien, parce qu'en dire un mot c'est déjà la trahir. Sinon que c'est une adaptation magistrale d'un roman du duo à la mode Boileau-Narcejac, exemple d'ailleurs aussi rare que saisissant de transfiguration du matériau d'origine.

Comme tous les bons films noirs, Les Diaboliques est l'occasion d'une étude de mœurs implacable, exercice dans lequel Clouzot a déjà brillé par le passé.

Néanmoins, à la différence du Corbeau, où l'objet d'examen est une ville entière, le réalisateur resserre son propos sur un microcosme (un pensionnat de garçons), et une poignée de personnages dont un triangle - le mari, la femme, la maîtresse - qu'il dépoussière avec brio.

La gourmandise absolue, c'est le casting. Paul Meurisse flamboyant en salaud intégral, Simone Signoret réjouissante en mégère non apprivoisée, Vera Clouzot fragile et diaphane en victime expiatoire : ce trio aux angles bien aiguisés fait tourner la tête.

Les comédiens se régalent chacun dans leur registre, servis sur un plateau d'argent par des dialogues exceptionnels, ciselés au fusain. Un festin de piques et de répliques qui font mal, de gifles jubilatoires et de bons mots qui claquent.

On leur ajoute Charles Vanel, parfait en flic moins débonnaire qu'il en a l'air, Columbo bonhomme et franchouillard. Et les habitués de Clouzot (Pierre Larquey, à chaque fois délicieux, ou Noël Roquevert), et tous les autres, y compris les enfants - l'action se déroule dans un pensionnat de garçons - parmi lesquels Georges Poujouly (Jeux interdits) et un certain Jean-Philippe Smet (oui oui).

Deux ans après le monstrueux Salaire de la peur, Henri-Georges Clouzot en remet une couche avec ce sommet de film noir, et l'un des chefs d’œuvre d'une filmographie assez sidérante.