Dans une sorte de curieux établissement où les pensionnaires portent de seyants pyjamas bleus, un jeune garçon discret, Akbar, fête ses dix-huit ans. Une célébration surprise lui est offerte par ses camarades qui l’acclament. Toutefois, si en France, un cancrelat du même âge se réjouirait des toutes nouvelles libertés procurées par le franchissement de cette barre significative (avant de retourner réviser son bac, bien sûr) – le droit de vote, le permis de conduire, les films de boules – pour Akbar, cet évènement est bien plus amer. Le voilà majeur : la justice iranienne peut donc légalement l’exécuter.

En effet, le timide Akbar a tué une jeune fille, deux ans plus tôt. En vertu de la loi du talion islamique qui s’applique dans le pays, le plaignant, c’est-à-dire le père de la victime, est en droit de réclamer la mise à mort du coupable. Œil pour œil, dent pour dent. Afin de soustraire Akbar de cette sentence, l’un de ses amis de prison, le petit voleur A’la, va tout faire pour tenter de convaincre le père meurtri de retirer sa plainte.

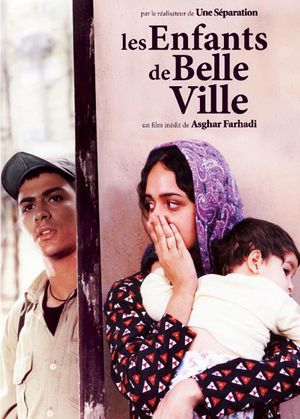

« Les enfants de Belle Ville », sorti en 2004, est le deuxième film du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Préfigurant les œuvres suivantes du cinéaste, le film brasse des thèmes qui seront caractéristiques du style de Farhadi : un sujet de société, un problème (ou un enjeu), et une résolution par le dialogue.

L’on s’intéresse ici à la question de la justice et de la vengeance.

L’ami et la sœur de l’assassin s’emploient à sauver ce dernier de l’exécution capitale, arguant que deux ans de prison ont largement constitué une peine suffisante pour le jeune meurtrier. Le plaignant, quant à lui, rétorque que la loi lui donne raison, et que seul le sang d’Akbar pourra apaiser son cœur brisé depuis le meurtre de son enfant. Ses adversaires tentent de le convaincre, en appelant à son humanité, puis, bien vite, cherchent des chemins détournés pour amadouer cet homme coriace.

Des films de Farhadi, il s’agit peut-être de celui où la question religieuse possède l’importance la plus prépondérante. En effet, des œuvres telles que « À propos d’Elly » ou « Une Séparation » mettent en scène des couples presque laïcs ou non explicitement croyants.

Ici, le détail est capital. Le plaignant, le docteur Abolqasem, fréquente la mosquée avec ferveur et ses proches considèrent son imam comme la seule personne capable de l’influencer. Les discussions d’Abolqasem avec ce dernier permettent à Farhadi d’aborder l’angle religieux dans la question de la vengeance : s’il est écrit dans le Coran que le plaignant est en droit de réclamer le talion, le livre met également en avant la vertu – et le devoir – du pardon.

L’une des grandes forces des films de Farhadi, à mon sens, c’est aussi le regard, la plongée dans la société iranienne qu’ils nous proposent. En effet, l’Iran des « Enfants de Belle Ville » ou de « Une Séparation » contraste violemment avec l’image que l’on peut s’en faire en Occident – ou du moins, que j’en avais, même si je ne pense pas être le seul. Le film propose cette immersion et fait partager au spectateur le quotidien de deux jeunes adultes dans Téhéran. Un quotidien qui peut, certes, être dépaysant, mais finalement pas bien éloigné de nos habitudes : l’on assiste au bourgeonnement d’une relation amoureuse entre deux jeunes qui rient et se plaisent (bien que les conventions sociales sur ce dernier point soient moins permissives que chez nous).

« Les Enfants de Belle Ville » bénéficie de la mise en scène soignée de Farhadi et de son exceptionnelle qualité de directeur d’acteurs : les personnages principaux sont tous très bien interprétés – en particulier Firoozeh, jouée par Taraneh Allidousti. Drame social sur la question de la justice et de la vengeance, le film souffre parfois de quelques lourdeurs ou d’une trop grande longueur, mais préfigure les œuvres suivantes du réalisateur iranien : il est, comme tous ses films, terriblement humain.