Film vu à la cinémathèque lors d'une rétrospective Warner Bros et les années 70.

Si il y a bien une chose qui ressort de mon visionnage des Hommes du président (1976, Alan J. Pakula), c'est la confirmation de la tendance monomaniaque de son réalisateur observée précédemment dans Klute (1971, Alan J. Pakula) , en cela qu'au sein des deux films, il use jusqu'à la corde un principe de mise en scène, ce qui se ressent violemment dans le rythme. Ce choix, conscient ou non, poussait cependant Klute (1971, Alan J. Pakula) à adopter une posture radicale très convaincante où la violence était purgée de l'image et résonnait par le son tandis que la tension s'incarnait uniquement dans l'atmosphère écrasante de l'espace urbain et de ses ombres pour sublimer la psyché d'un personnage de prostitué développé, comme une métaphore de sa lutte mentale contre un trauma qui la hante. En 1h30, le métrage sacrifiait donc une part de son attractivité et de son rythme pour défendre une volonté d'auteur admirable tandis que cette adaptation des événements du Water Gate peine à convaincre avec une surutilisation de procédé au service d'une idée moins aboutie, moins brillante et poussée sur 2h20 qui paraissent une éternité.

La proposition cinématographique des Hommes du président (1976, Alan J. Pakula) peut se résumer en un cinéma de l'action (et non un cinéma d'action auquel on associe violence et efficacité), autrement dit un film au service de l'enquête journalistique, centré sur deux hommes en train de faire leur métier mais vidé de la caractérisation brillante des personnages qui fait la richesse thématique du Nouvel Hollywood (1967-1980) et qu'on trouvait chez Jane Fonda dans Klute (1971, Alan J. Pakula). Ainsi l'aspect monomaniaque du film s'incarne en ce que le récit se concentre uniquement sur une restitution stricte de l'affaire, avec une rigueur dans l'enchaînement des mêmes activités journalistiques (coups de fils et prises de note simultanés, interrogation de contact ou de personnes impliquées dans le scandale de façon répétée et insistante) qui tiendrait presque du documentaire ou de la reconstitution télévisuelle dans le procédé - ce qui est peu étonnant quand on sait que le film est adapté des écrits des deux journalistes qui relatent toute l'affaire.

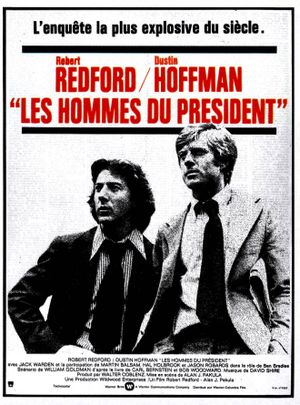

Pour donner une âme au bureau du Washington Post et à cette enquête éreintante, le film prend le pari du dynamisme, pour montrer des journalistes zélés traversés cette espace cloîtré à coup de grand travelling, puissant et rapide, ou pour montrer que toutes les informations s'emmêlent en faisant s'enchaîner sans pause les coups de fils (se superposant sur les images de notes qu'on griffonne confusément), en en mettant certains en attente ou en montrant des personnages sollicités oralement directement par téléphone mais aussi, dans le même temps, par d'autres personnages dans la profondeur de champ. Toute cette euphorie journalistique est bien menée mais beaucoup trop systématique pour maintenir le spectateur entrainer. Autre procédé efficace dans le film, quant à son rapport au réel, les bureaux des journalistes au travail se juxtapose parfois, au cours d'un même plan, avec des images d'archives télévisuelles réelles de discours du président Nixon, faisant fusionner réalité et fiction dans un mélange de texture plutôt agréable. Les deux journalistes, bien que sous construit par le film (l'un est intègre, l'autre un peu roublard), conservent néanmoins une certaine vie grâce à la bonne prestation de Robert Redford et de Dustin Hoffman, et en dehors des moment au bureau, les séquences où ils mènent des sortes d'interrogatoires à domicile sont réussies dans l'écriture et dans la prestation des acteurs, mais au bout de la dixième scène de la sorte on ne peut que constater le classicisme de la mise en scène tout en champ contre champ. Constat d'autant plus triste que Klute (1971, Alan J. Pakula) possédait des scènes similaires qui se révélaient bien plus touchantes et fortes dans le dispositif radical du film et dans la façon dont il ménageait ces passages sans les rendre indigestes.

On touche là aux limites du film adapté strictement d'un fait divers, difficile de le dépasser pour proposer quelque chose d'intéressant à un niveau purement cinématographique. Le film est lourd dans ses répétitions, dans ses plans d'illustration d'un espace familier du film (la rédaction, le parking des journalistes) qui reviennent constamment, et sa volonté de fidélité au réel le rend imperméable à l'esthétique de thriller qu'il essaye parfois de se donner. Si la lumière reste superbe grâce au travail des ombres de Gordon Willis (chef op du Parrain (1972, F.F. Coppola) et de Klute (1971, Alan J. Pakula)) qui habitent des urbanité nocturne comme ces escalier de béton et ce parking où Robert Redford rencontre son indic de la C.I.A, ou que l'on trouve quelques plans intéressant montrant les journalistes perdus dans un espace immense (dans une bibliothèque sans fin se déployant dans une plongée zénithal qui recule doucement le long de plusieurs fondus enchaînés par exemple), le manque de tension est tellement flagrant que cela n'a pas d'impact sur le spectateur en dehors d'un plaisir esthétique qui prend un air un peu vain, au fur et à mesure que le film fait état de la pauvreté de son dispositif.

En somme, ce qui apparaît comme le film le plus connu de son auteur, au détriment d'au moins une œuvre bien plus intéressante, se révèle bien emballé dans une proposition graphique avec de beaux moments de bravoure et porté par des acteurs de premiers plan, sans pour autant faire oublier une mise en scène peu inspirée, réitérant les mêmes procédés ad nauseam et se permettant un climax faible - qui tente à peine de faire naître la tension qu'on aurait souhaité dès le départ - avec une tirade idéaliste d'une faute de goût immense qui en vient même à briser les velléités documentaires du film - pourtant son seul vrai parti pris.